Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Fue la última vez que la bandera tricolor de la Segunda República ondeó en un edificio oficial en territorio español, aunque bastante lejos de España. Y sucedió en el corazón del nazismo, en la embajada de España en Berlín, en pleno corazón del Tercer Reich, ... entre abril y mayo de 1945. «Hay una foto del edificio que muestra en qué estado estaba, muy tocado por los bombardeos», comenta el periodista donostiarra Julen Berrueta mientras hojea su libro, 'Un amigo en el infierno' (Espasa), en el que cuenta este episodio poco conocido, en busca de la imagen. Obviamente, quienes izaron la tricolor no eran funcionarios franquistas. «La legación había sido abandonada», comenta el autor. «Fue asaltada por un grupo de prisioneros republicanos», conocidos como 'los berlineses'.

Habían sido deportados desde Francia como trabajadores forzosos y se fugaron aprovechando el caos de los últimos días del Berlín nazi. Pero su encuentro con el Ejército Rojo, que tomó la ciudad, no supuso su libertad. En un giro kafkiano, fueron deportados a los campos de trabajo del Gulag (iniciales en ruso de la Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional), donde coincidieron con otros prisioneros españoles: los soldados de la División Azul. Berrueta ha reconstruido sus peripecias en esta novela que se completa con un breve ensayo histórico y las biografías de sus protagonistas reales, que en algún caso se reducen apenas a un nombre y un par de fechas.

«Cuando me puse a investigar, buscando en los archivos y tratando de contactar con los descendientes de estos republicanos, vi que tenía mucha información sobre algunos pero nada de otros», explica el autor. «Había muchas lagunas». Este factor fue determinante a la hora de optar por escribir una novela histórica en vez de un ensayo divulgativo. «Hablando con la editorial, le quisimos dar una vuelta. Quería que esta historia llegara a más gente que empatizara con estas personas, que sufrieron mucho. He hecho una novela, pero siempre con el rigor histórico enfrente».

La licencia literaria que se ha permitido para favorecer el relato es que los 35 hombres, mujeres y niños- que componían aquel grupo de 'los berlineses' se ha reducido a 13 en su relato. «Una treintena de personajes es complicado para una novela, se convertiría en un grupo impersonal». Así, Alfredo, Oier y Leonor y sus compañeros no existieron, pero están basados en personas reales como Manolo Bolufer, Amparo Fernández o el comunista bilbaíno Andrés Lima, por mencionar solo a tres. «Casi todo lo que sabemos de ellos se lo debemos a la historiadora Luiza Iordache», subraya Berrueta, que cita a esta investigadora constantemente y cuyos estudios incluye en la bibliografía que cierra el libro.

Los protagonistas de esta historia eran republicanos que, con el triunfo de los alzados en la guerra civil, «se exiliaron en Francia, donde cada uno tuvo su propio recorrido». En la novela, los protagonistas acaban en la Francia de Vichy, estado títere al servicio de Alemania. Allí, la Gestapo los detiene para trasladarlos a Berlín. Al tener movilizada a gran parte de su población masculina, el Tercer Reich necesitaba mano de obra. Recurrió a trabajadores forzados extranjeros, pero también a voluntarios. «Del mismo modo que hubo españoles que se alistaron para combatir en la División Azul, hubo quienes se prestaron para trabajar en Alemania», observa Berrueta. «El punto es que todos se juntaron en Alemania».

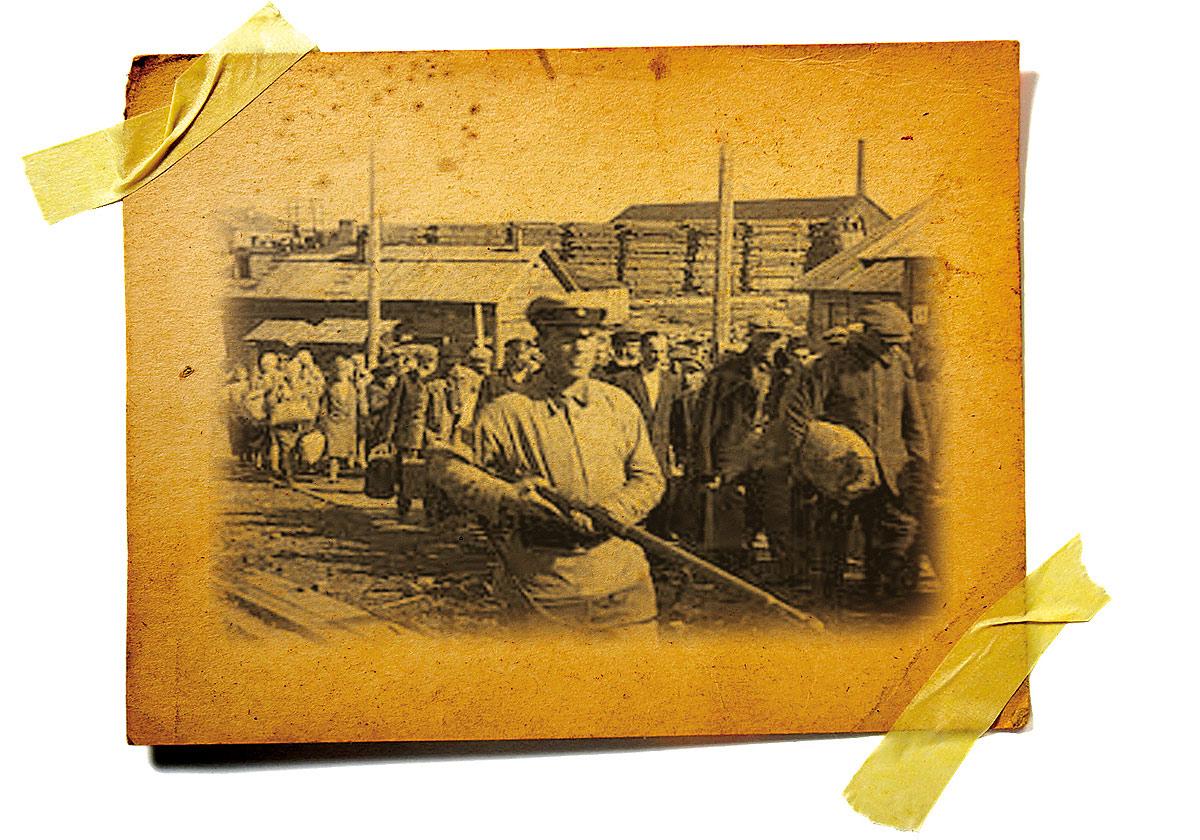

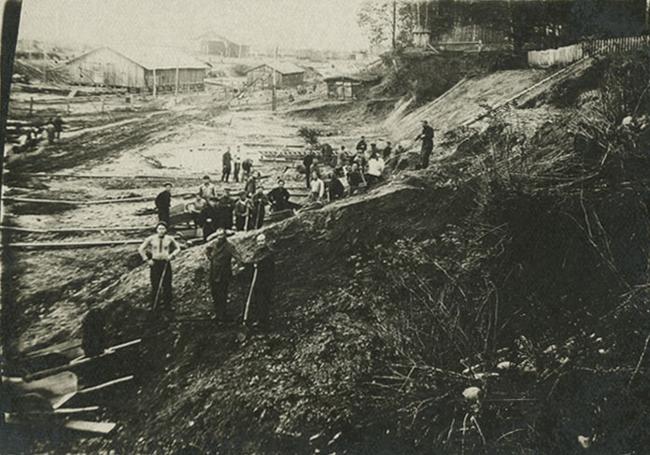

El grupo de Berlín, que se dedicaba a trabajos como restaurar las vías de ferrocarril dañadas por los bombardeos aliados, «decidió hacer algo ante la llegada del ejército soviético. ¿Qué había español en Berlín? La embajada franquista, la de sus enemigos. Era una construcción con mucha carga simbólica». Empezó a construirse en 1938. «En su arquitectura se ensalzaba a los dos regímenes totalitarios».

Proyectada por arquitectos alemanes con supervisión de Albert Speer y con la colaboración de Pedro Muguruza, que sería el arquitecto del Valle de los Caídos, «simbólicamente era muy potente». «La asaltaron e izaron en ella la bandera republicana. ¿De dónde la sacaron? No lo sé. Luego se la quedó, al parecer, uno de ellos, Enrique Menéndez Blanco».

La embajada estaba vacía desde hacía meses. El embajador, «Ginés de Vidal, era más bien proaliado. Fue enviado a Berlín cuando el curso de la guerra hizo que Franco intentara virar y abrirse hacia los aliados. El diplomático tenía crisis nerviosas a causa de los bombardeos y se había marchado a Suiza», donde murió.

El Ejército Rojo tomó Berlín y llegó a la embajada española. «Al principio, hubo buena relación. De hecho, los españoles subsistieron gracias a los soviéticos que les dieron comida». Pero llegó una nueva orden, «los detuvieron y se los llevaron». ¿Por qué? «Según los historiadores la justificación fue que, aunque forzados, habían trabajado para el Tercer Reich», y debían pagar por ello. «Los soviéticos los vieron como colaboradores o posibles espías».

Estos 'berlineses' no fueron los únicos republicanos españoles que acabaron deportados en los campos del Gulag. Hubo también pilotos, marinos... A algunos «los detuvieron solo por querer regresar a España. Y claro, ¿cómo iban a volver a un estado fascista?»

En el campo de trabajos forzados al que fueron enviados los republicanos en los que se basa la novela, en Karagandá (Kazajistán), «coincideron con los prisioneros de guerra de la División Azul. Cuando llegaron se les acercaron al oírles hablar en castellano». Al principio, fueron rechazados por los republicanos, pero acabaron relacionándose y apoyándose para sobrevivir en condiciones de reclusión infrahumanas, sin apenas alimentos, a temperaturas glaciales, malos tratos y jornadas de trabajo esclavistas.

«La convivencia existió, porque así lo confirman las memorias de quienes vivieron aquello». Son muchísimos los testimonios «que se conservan, más del lado franquista que del lado republicano», observa Berrueta. «Porque el franquismo usó esto como propaganda». Para la dictadura, lo que sucedió en aquellos campos infernales entre prisioneros españoles de ambos bandos «no fue una reconciliación, sino una redención. El mensaje era 'el republicano se ha equivocado, y nosotros los falangistas lo hemos acogido en el cautiverio. A pesar de todo, son españoles, como nosotros'».

En todo caso, es innegable que se apoyaron, socorrieron y «colaboraron. Por ejemplo, hicieron huelgas de hambre conjuntas o se enfrentaron a la autoridad». Cuando cumplieron sus penas, la mayoría de los republicanos se quedó en la Unión Soviética. Se les ofreció un documento por el que se les daba la libertad a cambio de quedarse en la URSS. «La mayoría firmó. Rehicieron sus vidas allí. Algunos en lo que ahora es Ucrania, donde he localizado al nieto de uno de ellos», apunta el periodista.

Los republicanos que regresaron lo hicieron junto a los miembros de la División Azul. «En 1953 muere Stalin y empieza una especie de política aperturista –explica el periodista–. La Cruz Roja francesa intercedió entre España y la URSS. Se fletó un barco, el 'Semiramis', griego, en Odesa. Embarcaron a 286 españoles. 200 divisionarios y 30 republicanos, pilotos y marineros y algún que otro 'berliné's». Llegaron a Barcelona el 2 de abril de 1954.

Esta operación se repitió varias veces entre 1954 y 1959. «Muchos de los que regresaron a España no supieron o no pudieron adaptarse y se marcharon de nuevo». Berrueta pone como ejemplo al cántabro Ignacio López Barandón, uno de los participantes en la toma de la embajada cuando contaba 19 años. Tras tres años internado en campos del Gulag, optó por la libertad a cambio de quedarse en la Unión Soviética. Pero cuando se enteró de que se fletaban barcos para regresar a casa, volvió a España con su mujer rusa. No pudieron adaptarse y marcharon a Alemania. Regresó definitivamente en 1976.

En la novela, Berrueta ha incluido a dos vascos, Mikel y Oier. «Son creación mía. Quise incluir vascos porque soy donostiarra». Pero entre 'los berlineses' históricos hubo un vasco, que figura en las biografías del libro. «Como siempre, insisto, es Luiza Iordache la que ha conseguido estos datos», aclara el autor, que cita constantemente a esta investigadora, cuyos estudios incluye en la bibliografía.

Se llamaba Andrés Lima Tomás y nació en Bilbao en 1917. «Acabó en Alemania en 1943 tras ser detenido por la Gestapo». Según escribe Antonio Vilanova en 'Los olvidados: Los exiliados españoles en la Segunda Guerra Mundial', «Andrés marchó contento a la URSS cuando lo detuvieron». No se sabe más de él.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Noticias recomendadas

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.