Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

¿Qué esperan encontrar los arqueólogos bajo la basílica de Begoña? A partir del próximo mes de enero, un equipo comenzará a excavar el templo más querido por los bilbaínos, la casa de la Amatxu, en busca de los restos de Vecunia, un presunto asentamiento indígena romanizado de hacia el siglo I de nuestra era, de cuyo nombre derivaría el de Begoña. La pista que está en la base de este ambicioso proyecto arqueológico, impulsado por la Diputación de Bizkaia y la Diócesis de Bilbao, es una frase. Apenas tres palabras grabadas en piedra de las que tenemos constancia gracias a Gabriel Henao, un jesuita erudito que aseguró haberlas visto y tomó nota de ellas en el siglo XVII. Y que desaparecieron. Aquel epígrafe decía «Vecunienses hoc munierunt», «Los vecunienses construyeron esto», y se referían a la apertura de camino en un paraje llamado Axpolueta, «en el camino de Bilbao a Gatica».

De forma previa a los trabajos de excavación que tratarán de localizar el asentamiento de aquellos vecunienes, estos días se han realizado una serie de sondeos geotécnicos para conocer la naturaleza del subsuelo de la iglesia y las diferentes capas de sedimentos con las que los arqueólogos se van a encontrar, hasta llegar a la roca base. Una información indispensable para las posteriores excavaciones.

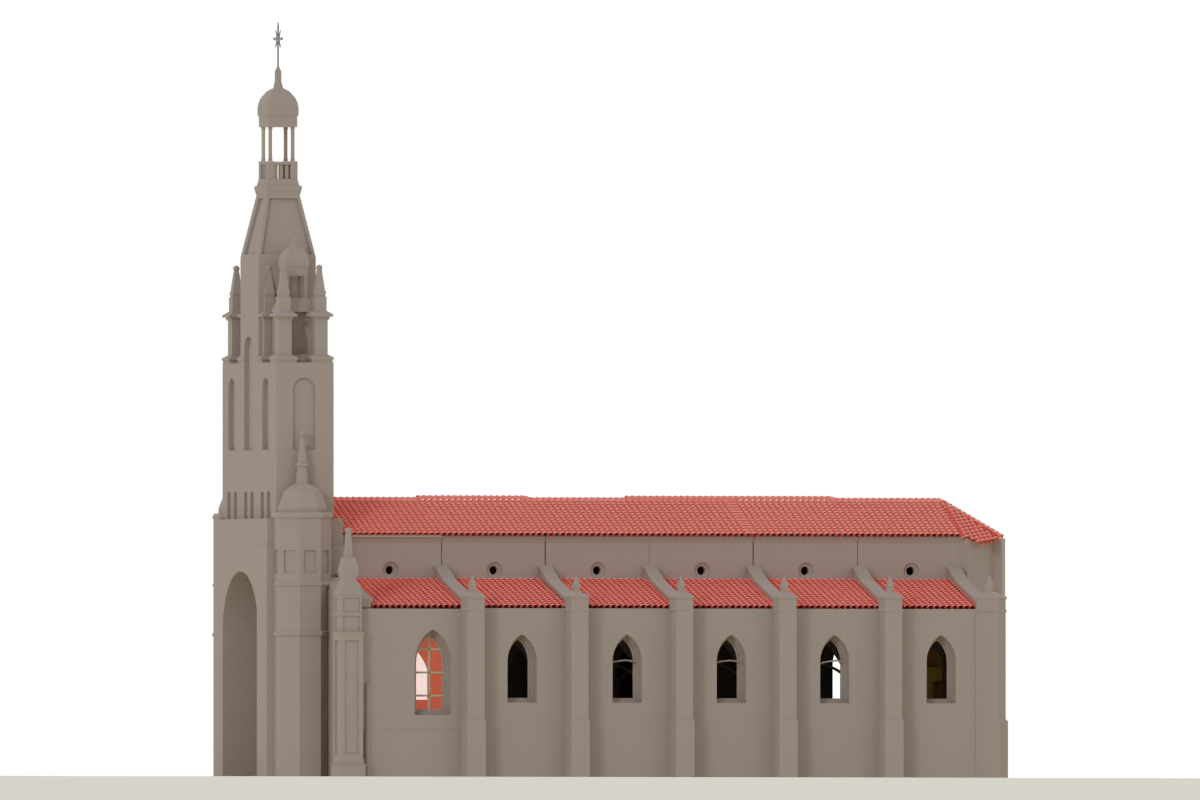

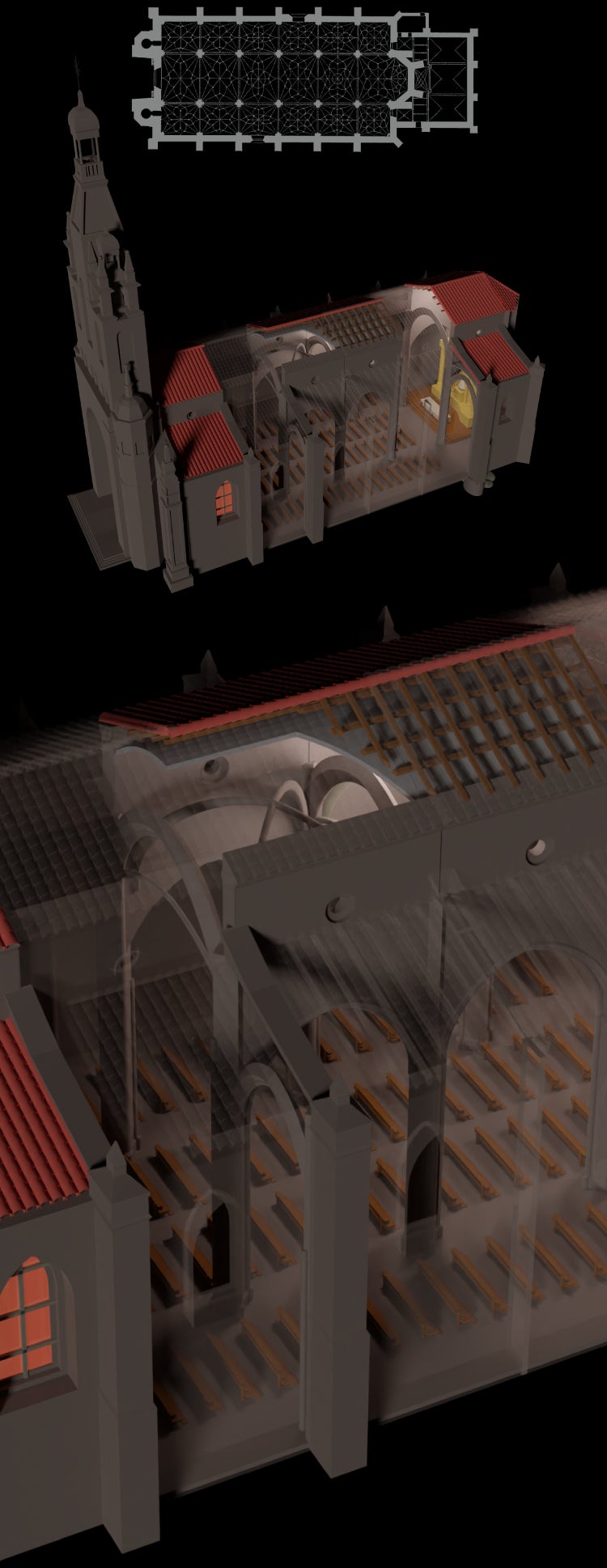

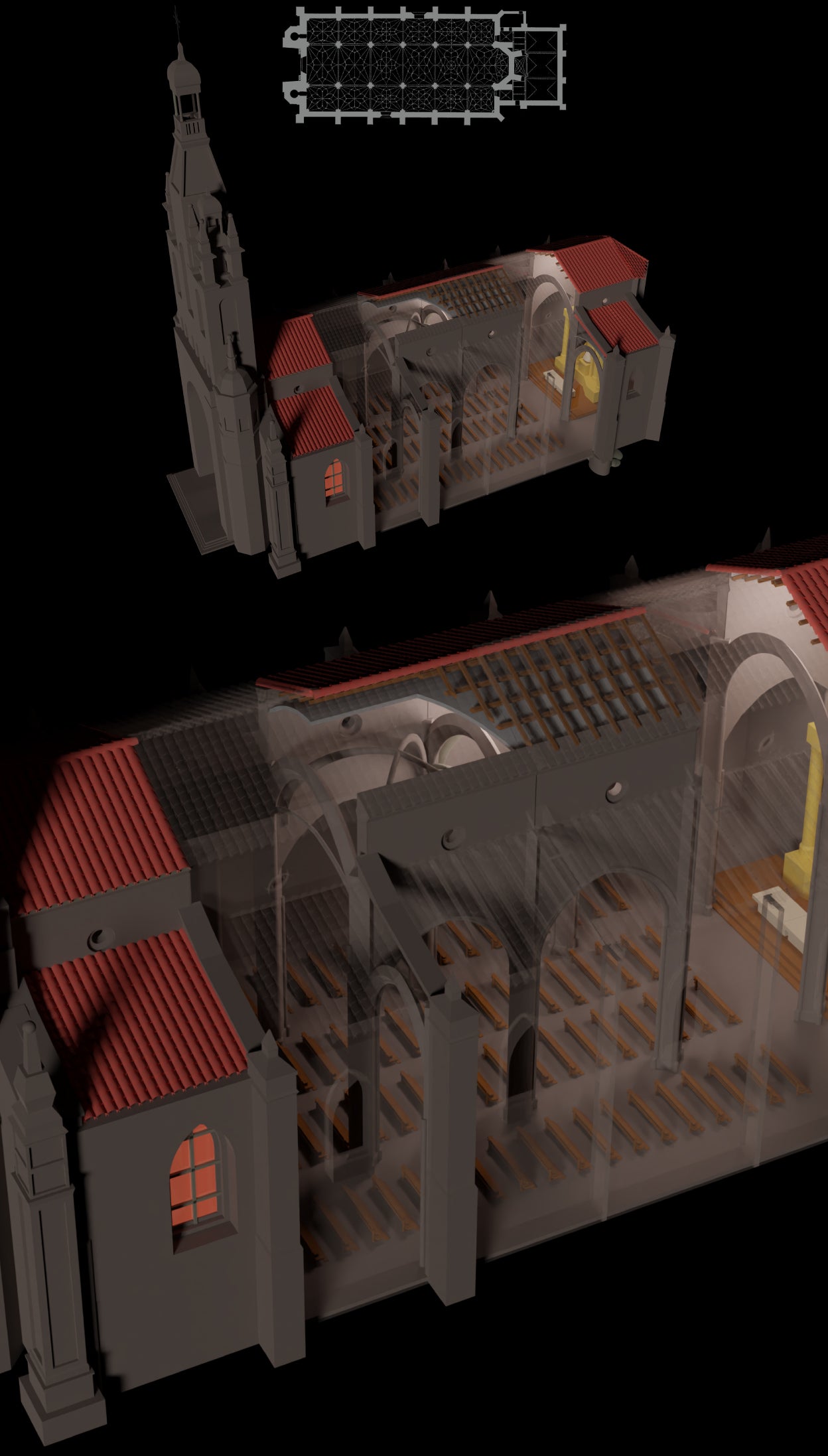

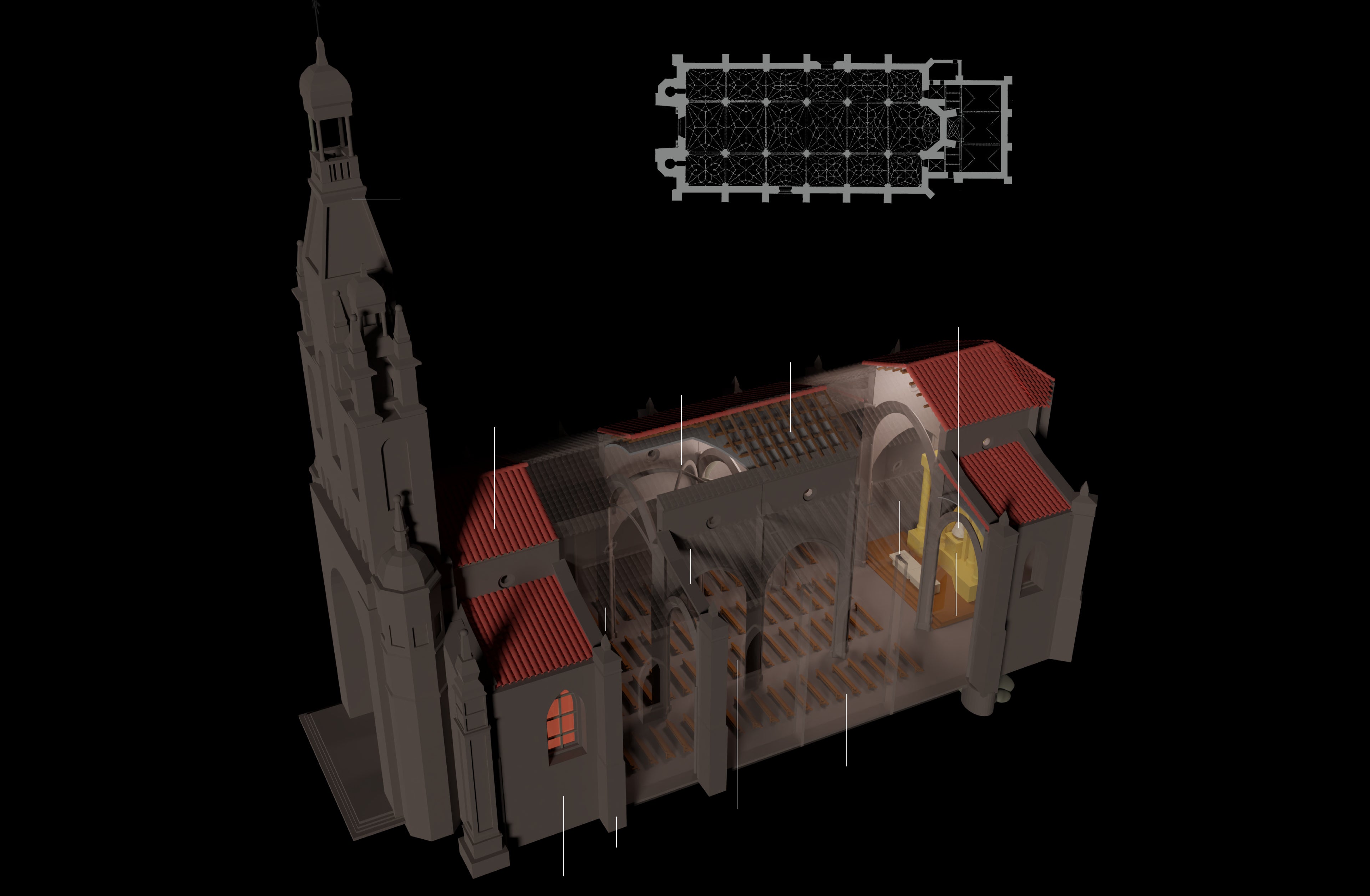

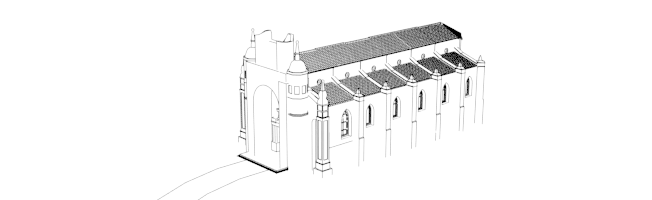

La basílica de Begoña se alza sobre el yacimiento al que se pretende llegar. Su estructura es gótica, levantada a partir de 1511, con la salvedad de la torre y la fachada, resultado de construcciones posteriores para reparar los daños causados por sendas guerras carlistas. La torre actual se acabó de levantar en 1901. Vamos a excavarla virtualmente para intuir qué es lo que se espera encontrar debajo. Pero antes, echemos un vistazo a la basílica actual. El reparto de fuerzas en un edificio gótico como este se entiende mejor sin los muros, que en este tipo de arquitectura no sostienen tanta carga como en estilos arquitectónicos más antiguos.

La nave central, más alta, se sostiene en parte gracias a las naves laterales. Todo se basa en una estructura que se repite longitudinalmente delimitando 'tramos'. De forma ideal, el edificio podría tener una longitud infinita.

Los pilares marcan la separación entre las naves. En este esquema no se muestra el orden en el que se construyen los elementos, sino que se muestran según sus funciones.

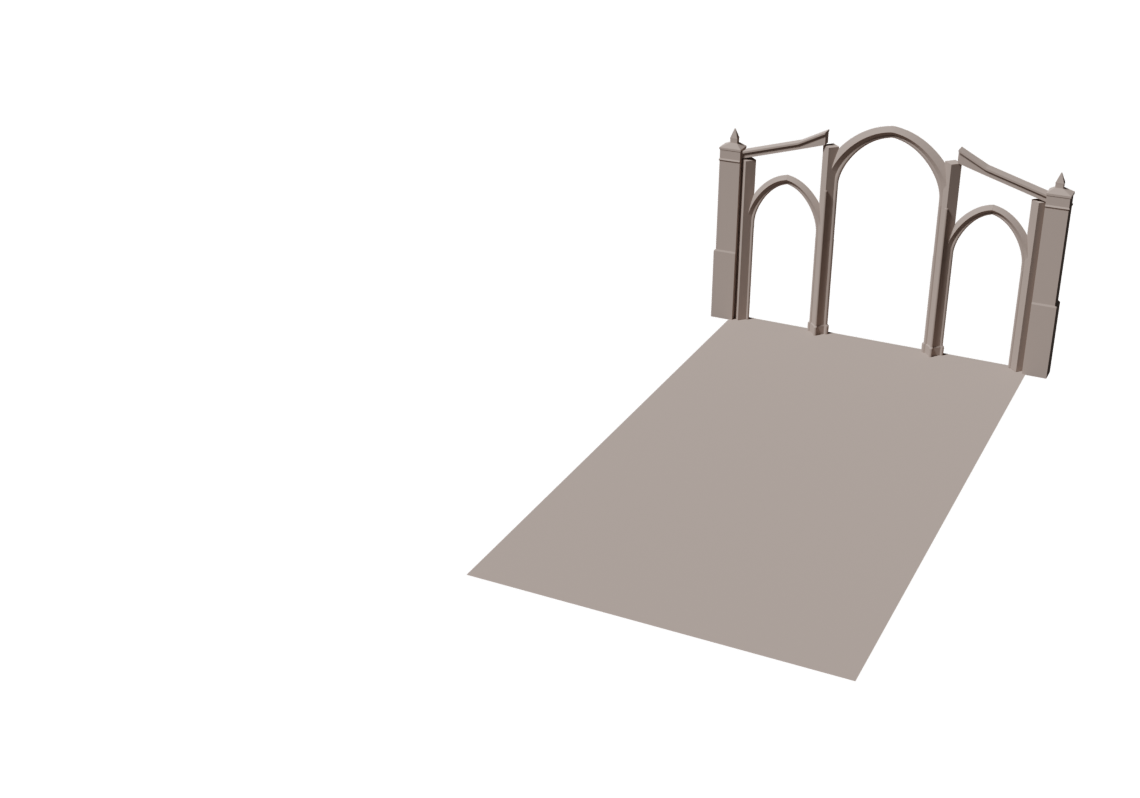

Las sucesiones de pilares se unen mediante arcos apuntados, que transmiten la carga en vertical, a lo largo de los propios pilares, sin que estos se comben, al contrario de lo que sucedería con arcos de medio punto (de perfil redondo).

Arbotantes y pináculos contrarrestan las fuerzas para que los muros no cedan hacia el exterior. La clave es colocar elementos que «pesen hacia abajo» sin deformar los pilares.

Los techos de las naves de la basílica de Begoña están formados por bóvedas estrelladas, propias del gótico tardío. Los arcos de la bóveda se multiplican, con numerosos puntos de convergencia.

En el caso de la iglesia de Begoña no alcanzan la altura suficiente sobre las laterales como para abrir grandes ventanales o contar con una galería, elementos característicos del gótico.

Sobre ellos se coloca el soporte de las cubiertas, una estructura de madera encargada de recibir las tejas. En las catedrales clásicas la estructura de madera es más complicada que en el caso de esta basílica.

La función principal de los muros es, esencialmente, cerrar el espacio entre los pilares, pero sin necesidad de soportar una gran carga.

AUX STEP FOR JS

En la presentación del proyecto arqueológico 'Begoña / VECVNIA', Alberto Santana, jefe del servicio Patrimonio Cultural de la Diputación de Bizkaia, avanzó qué es lo que se espera encontrar bajo el suelo de las naves de Begoña.

Hemos recreado de forma ideal estos apuntes.

Nave lateral

Nave central

Nave lateral

Estructura de madera

Tejado

Nervios de las bóvedas

Arbotante

Pináculo

Contrafuerte

Nave lateral

Nave central

Nave lateral

Estructura de madera

Tejado

Nervios de las bóvedas

Arbotante

Pináculo

Contrafuerte

Torre de Ispizua (1903)

Virgen de Begoña

Estructura de madera

Nervios de las bóvedas

Tejado

Pináculo

Arbotante

Retablo

Nave lateral

Altar

Contrafuerte

Nave central

Muro entre tramos

Torre de Ispizua (1903)

Virgen de Begoña

Estructura de madera

Nervios de las bóvedas

Tejado

Altar

Arbotante

Pináculo

Retablo

Nave lateral

Nave central

Contrafuerte

Muro entre tramos

La basílica se encuentra ahora dentro de la trama urbana de Bilbao y de hecho es una de las estampas más características de la villa. Pero esto no siempre fue así.

Cuando se construyó la iglesia de Begoña que admiramos ahora, era un templo que estaba alejado de la villa, extramuros, porque de hecho formaba parte de una anteiglesia independiente, que es lo que fue Begoña hasta 1925.

Retiremos primero los edificios que la rodean para poder verla mejor.

Apartemos incluso algunas paredes para poder ver más fácilmente qué buscarán los arqueólogos bajo su suelo.

Lo primero con lo que se encontrarán será un nivel de tumbas en encajonamientos. Como todas las iglesias, la basílica se usó como cementerio hasta que comenzó la construcción de camposantos en las afueras de las localidades.

Por debajo de los encajonamientos se espera localizar los restos de un templo anterior al actual. Una iglesia románica que debía de ser más pequeña.

No se sabe mucho sobre esa construcción, pero por un inventario de 1503 se deduce que era de una sola nave y con tejado de madera.

Los arqueólogos creen que por debajo del templo románico anterior deberían aparecer los restos de otro todavía más antiguo, prerrománico.

De existir, sería más pequeño que la basílica, y se encontraría bajo el altar, aunque aquí se ha representado en otro punto para verlo con más facilidad.

Más abajo deberían aparecer restos de los poblados más antiguos.

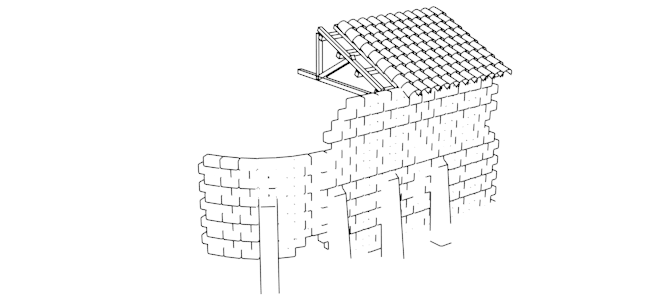

La hipótesis es que los restos tendrían una evidente influencia romana: las casas podrían ser cuadradas y construidas en piedra. Sería la 'civitas' de Vecunia.

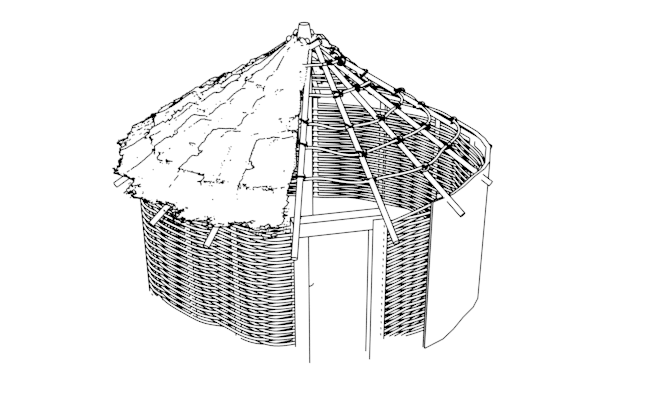

Más abajo aún deberían aparecer los restos del primer poblado, anterior a la influencia romana. Sería la Veecunia nativa.

Se trataría de un poblado de media ladera, formado por cabañas redondeadas de paredes de adobe o de mimbre recubiertas de barro y techados de paja.

AUX STEP FOR JS

En una excavación arqueológica se 'viaja' o se retrocede en el tiempo de lo más reciente a lo más antiguo, es como leer un libro al revés, empezando la historia por el final. Demos la vuelta y repasémos la historia de Begoña en orden cronológico, empezando el libro por el principio, desde Vecunia.

Siglos II-I aC

Con esta excavación «buscamos a los vecunienses», avanzó Santana en la presentación del proyecto. Se trataría de un grupo indígena prerromano del que tenemos constancia por el citado epígrafe localizado en Axpolueta, «en el camino de Bilbao a Gatica», según escribió Gabriel Henao en el siglo XVII, y que no se ha conservado. El de Vecunia sería un poblado formado por casas de planta ovoide o circular, construidas con postes y entramado vegetal, como si fueran cestos; o con zócalos de piedra con alzados de adobe. Se trataría de un poblado de media ladera, análogo a los localizados en los yacimientos de Fínaga (Basauri) y Momoitio (Garai), y posiblemente estaría amurallado, quizá solo en los puntos más vulnerables. «Esta sería la Vecunia indígena del siglo II-I antes de la era cristiana», según comentó Santana. Es presumible que se identifique la base de las casas o se encuentren indicios de los agujeros de sujeción de las estructuras de madera.

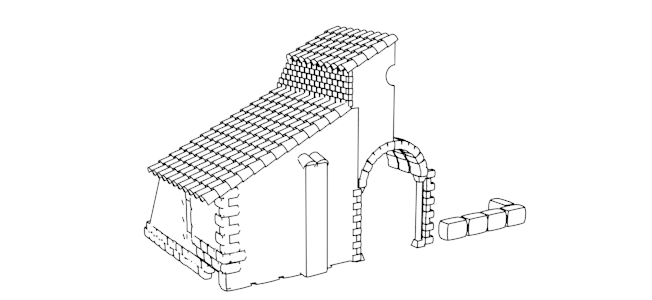

Siglos I-IV

Llegaron los romanos y su influencia, que los vecunienses asumieron, pues su único testimonio fue precisamente un texto en latín que hacía alusión además a una obra pública –la apertura de un camino–. Esta sería la Vecunia «romanizada del siglo I, II, III, tal vez hasta del siglo IV», sugirió Santana. Es posible que las viviendas indígenas empiecen a presentar plantas cuadradas, o construcción en piedra. También que aparezcan fundamentos de edificios residenciales, mercantiles, políticos y de representación de la 'civitas' de Vecunia, una entidad con capacidad de gestionar un territorio bastante amplio, habida cuenta de dónde se localizó el epígrafe.

Siglos V-XI

A la 'civitas' debió de sucederle un modesto poblado altomedieval que hacia el siglo X tuvo que contar con su propia iglesia, un pequeño templo prerrománico. Esta palabra nos evoca la imagen de las monumentales construcciones características del prerrománico asturiano, pero para el caso de Bizkaia tenemos que bajar el tono. Los pocos restos identificados del prerrománico vizcaíno –fundamentalmente una serie de vanos en pequeñas iglesias– hacen presumir que para Begoña tenemos que imaginar un templo humilde, más parecido a una ermita rural.

Siglos XII-XVI

El poblado altomedieval fue creciendo y ganando entidad, lo que requirió la construcción de un templo mayor para dar servicio a una comunidad de labradores en crecimiento, de la que hay constancia documental en el siglo XII. Sobre la iglesia prerrománica se levantó una románica que existía en 1300 y que seguía en pie en 1503, cuando figura en un inventario. Debía tratarse de un templo de una sola nave, con cubierta de madera y pórtico también de madera. Es posible que su planta se ajuste a la de la nave central de la iglesia actual.

Siglos XVI-....

A todas luces, aquel templo medieval tuvo que quedarse pequeño no solo para los begoñeses, sino también para los bilbaínos, devotos de la Amatxu de Begoña. Las obras de construcción de la basílica que admiramos ahora se iniciaron en 1511, según traza del cantero Sancho Martínez de Asego.

Ficha de Patrimonio (Diputación de Bizkaia, texto de J.R. Valverde)

Jesús Muñiz Petralanda

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Jon Garay y Gonzalo de las Heras

Julio Arrieta y Gonzalo de las Heras

Equipo de Pantallas, Oskar Belategui, Borja Crespo, Rosa Palo, Iker Cortés | Madrid, Boquerini, Carlos G. Fernández, Mikel Labastida y Leticia Aróstegui

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.