Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

En una escena de la película 'Los Visitantes no nacieron ayer', el caballero Godofredo de Miramonte 'El Audaz', un noble del siglo XII transportado al presente por un hechizo, ordena a su escudero que se dé un baño. El servidor responde «¿Un baño? ¡Por qué? ¡Pero si ya me bañé el año pasado!» Esta escena de la comedia francesa dirigida por Jean Marie Poiré en 1993 resume a la perfección la idea popular sobre la higiene de la Edad Media, época que suele identificarse con mugre, insalubridad y calles embarradas.

Pero resulta que la idea es falsa.

A desmontarla, armados con toneladas de documentación, dedican los historiadores Javier Traité y Consuelo Sanz de Bremond nada menos que 1.084 páginas en 'El olor de la Edad Media', libro que resume –es un decir– los hábitos de limpieza pública y privada que se usaron en Europa durante el milenio que más o menos duró el Medievo. Un periodo en el que la gente se bañaba. Como podía, pero se bañaba.

El libro presenta a unos «medievales tan preocupados por oler bien y mantener limpios sus cuerpos, ropas y vecindarios como nosotros», explican sus autores. En la Edad Media «los baños están por todas partes». Mucha gente sigue pensando que eran «excepcionales. Algo solo para ricos y unos pocos afortunados. Un lujo perdido con el Imperio romano». Pero como demuestra este estudio, no fue así. Porque en la Edad Media se le dio mucha importancia «a la higiene personal en todos sus aspectos, desde las manos hasta los dientes, pasando por la ropa, la entrepierna, los pies o la cabeza, a menudo frotado todo con jabón».

En la 'Primera crónica de los eslavos del este', Néstor el Cronista (1056-1114), un monje ortodoxo que vivió en Kiev escribe «vi la tierra de los eslavos, y mientras estaba entre ellos observé sus casas de baño de madera. Las calientan hasta el extremo, luego se desnudan, y después de ungirse con un brebaje de hierbas aromáticas, toman ramas jóvenes y se azontan el cuerpo. Luego se empapan con agua fría y así reviven».

Durante la alta Edad Media aparecieron nuevos tipos de baño público en sustitución de los romanos, en retroceso a medida que se despoblaron las ciudades. Pero había baños comunales, en los que se encontraban hombres y mujeres, con los previsibles resultados. Al menos, según algunos religiosos. En un libro penitencial escrito entre 800 y 850 en el monasterio de San Huberto, en Las Ardenas, se advierte: «Si alguno osa bañarse en un baño con mujeres, bajo propósito de enmienda hará penitencia durante un año, y no se atreverá a hacerlo de nuevo». Por su parte, los ricos alquilaban sus baños privados y hasta algunos monasterios abrían los suyos al público, eso sí, también pasando por caja.

«Los europeos tenían muchas opciones para lavarse de forma comunitaria: las pequeñas casas de baños de tradición romana en el sur, las cabañas y saunas tipo banya en el centro y norte del continente, incluso las instalaciones privadas de religiosos y laicos ricos y piadosos», concluyen Traité y Sanz de Bremond.

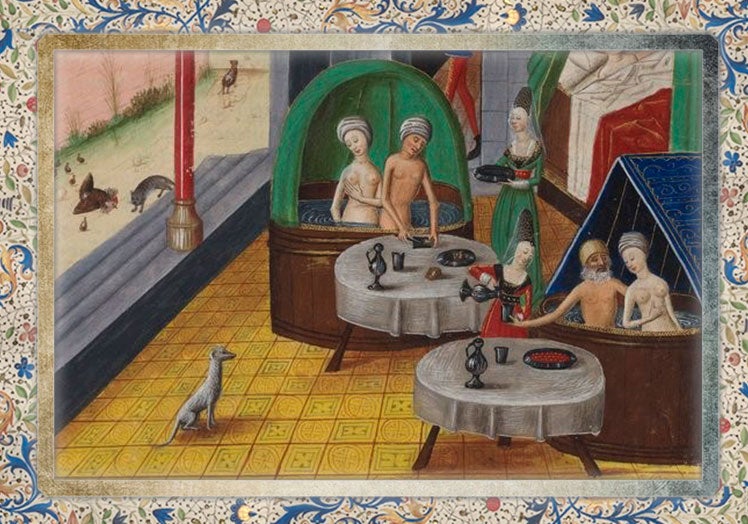

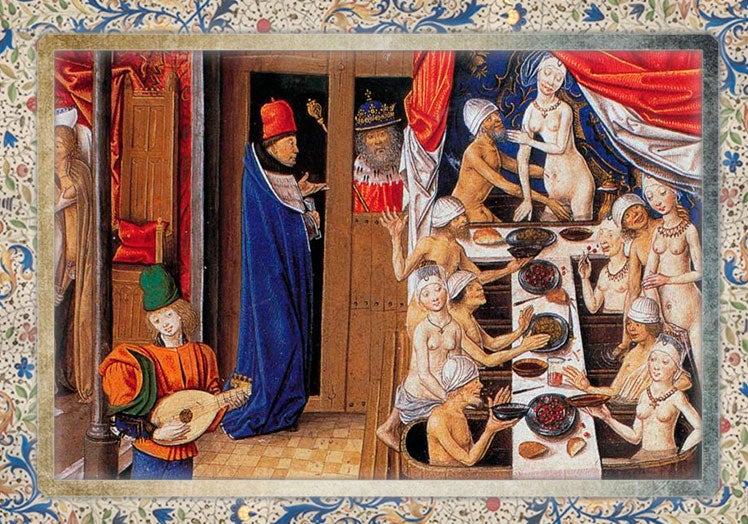

En la baja Edad Media se desarrollaría toda una sofisticada cultura del baño, de la que llama la atención la costumbre de comer acompañado, con la mesa puesta en la bañera –un gran barreño de madera–. En varios lugares estas casas pertenecían a la Iglesia, lo que no deja de llamar la atención si se tiene en cuenta que algunas eran también prostíbulos. «En las ciudades solía haber una o más casas de baños, que no solo facilitaban la higiene, sino que a menudo también ofrecían servicios adicionales, como la depilación que ofrecían las llamadas velleras en los baños hispánicos».

El baño estaba recomendado «por los médicos, servía para lavarse y socializar, y todo el mundo pagaba encantado una entrada que no era demasiado cara. Un magnífico negocio que a menudo estuvo en manos de la Iglesia, o incluso de reyes, y que formó parte de ese paisajismo sanitario que buscaba el bienestar de los vecinos», explican Traité y Sanz de Bremond.

La sociedad medieval disfrutó de «un invento que la sociedad romana conocía, pero nunca llegó a utilizar para bañarse: el jabón», apuntan los autores de 'El olor de la Edad Media'. Se elaboraba en casa, pero también en «centros productivos».

El jabón «se volvería omnipresente» en la vida medieval. «En Bristol no hay nadie que no sea, o no haya sido, jabonero» escribió Richard de Devizes, en 'Chronicon de rebus gestis Ricardi Primi', hacia 1192. Entre los monjes obligados a guardar silencio y que se comunicaban por signos, se usaba uno específico: «Cuando quieras jabón, frota tus manos juntas»

«Agita con agua fría dos partes de cenizas de roble con un tercio de cal de roble. Después, cuando estén bien mezcladas, pon el conjunto en un cesto, fuertemente presionado para hacer en la parte superior un lugar para el agua para que no se escurra. En él se pondrá agua fría dos o tres veces según la cantidad consumida por las cenizas subyacentes y la cal. No rápidamente, sino al día siguiente, el agua goteará sobre hojas de laurel o similares colocadas debajo, para que luego pueda fluir en otra vasija, y esto es el capitellum. Ahora, si quieres hacer jabón, pon una segunda agua a continuación de la primera, y cuando esta haya bajado, pon también una tercera, y será bueno hasta que se vuelva blanco. Después, funde un poco de sebo, cuélalo, y cuando esté colado y limpiado por encima si es necesario, hiérvelo con la última agua. Cuando se espesa, se pone un poco de la segunda agua y también un poco de la primera. O bien, si se ponen en remojo bayas de álamo molidas durante un día en la mezcla de lejía y sebo, y después se exprimen y se desechan, el jabón será rojizo y mejor».

«Existía una voluntad de estar limpios para estar saludables», pues se relacionaba la enfermedad con el mal olor, con el aire pútrido, con los miasmas. En el caso del lavado de manos, este podía tener además «un componente ritual adicional». Había recipientes específicos para usar como lavabo. «El scyphus es donde nos lavamos las manos», escribió San Isidoro para referirse a algún tipo de jofaina.

Se usaban jabones y, si no, había un recurso que aparece ilustrado «en varias miniaturas medievales: bañistas frotándose el cuerpo, las manos y los pies, con ramilletes de hierbas».

«Cuando te hayas lavado las manos para comer, nada toques sino la comida. Lávate las manos después de comer, porque es cortés y saludable», recomendaba Pedro Alfonso de Huesca en el siglo XII.

Puede resultar soprendente, pero en la Edad Media había cepillos de dientes. De hecho, en Escandinavia se conserva una gran cantidad de ellos, junto con otros muchos útiles de aseo vikingos: «Pinzas para los pelos, preciosas pincitas metálicas con las que se depilaban las cejas hombres y mujeres, a tenor del análisis de los restos encontrados en ellas. Limpiadores de uñas, para rascar con precisión y sin herirse y lucir unas manos estupendas. Y uno de nuestros hallazgos favoritos: las cucharillas de oreja, unas piezas con una punta similar a los bastoncillos de algodón contemporáneos, pero con forma de cucharilla».

Además de los cepillos, se utilizaban otros utensilios para la higiene dental: «No te limpies los dientes con un hierro agudo ante los comensales», aconsejaba un manual de buenas maneras del siglo XII.

Había dentífricos y colutorios, para cuya elaboración se conocen varias recetas, tanto de autores árabes como cristianos.

«la cabeza lávese a lo menos de veinte en veinte días, no se lave más de una vez cada semana y no sea con el estómago lleno, sino antes de comer o mucho después de haber comido y antes de cena, si tuvieran intento de cenar», recomendaba el médico Arnau de Vilanova (1238-1311), que en sus escritos distinguía el baño completo del lavado del cuerpo por partes.

El uso del peine estuvo muy extendido, pero visto más como un instrumento de aseo que de embellecimiento. Por muy limpios que quisieran ser en la Edad Media, seguía siendo un mundo sin ducha diaria. Un mundo en el que la mayoría de los trabajos exigían «un esfuerzo que provoca sudor. En ese mundo, incluso si uno tiene la suerte de vivir cerca de una fuente de agua limpia y abundante y se lava la cabeza con regularidad lleva el pelo grasiento».

Y en ese mundo hay parásitos: «Piojos y otros minúsculos bichitos que medran en el exceso de grasa. Peinarse de forma mecánica y repetitiva es el sistema manual más eficaz para eliminar ese exceso de grasa y, de paso, cualquier animalito indeseado». Peinarse era también limpiarse.

«Lavar bien la cabeza suponía un trabajo mayor del que conlleva hoy: había que preparar agua caliente y jabón, o agua de lejía, que era un remedio mucho más sencillo y al alcance de cualquiera», detallan los autores. También era necesario «disponer agua fría para el aclarado; igualmente, las mujeres a partir de un mínimo nivel económico –gente corriente que vive normal y no se muere de hambre– empleaban algún acondicionador sencillo hecho con aceite o grasa, perfumado con zumo de limón o cualquier planta o fruta local adecuada».

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Jon Garay y Gonzalo de las Heras (gráficos)

Lucía Palacios | Madrid

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.