-kHsD-U1601659203233OKF-984x713@El%20Correo.jpg)

-kHsD-U1601659203233OKF-984x713@El%20Correo.jpg)

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

-kHsD-U1601659203233OKF-984x713@El%20Correo.jpg)

Julio Arrieta

Jueves, 14 de abril 2022, 01:22

«En las primeras horas de la noche de ayer comenzó a circular la noticia, vaga primero, agrandada más tarde, rodeada por último de cuantos horrores puede imaginarse la fantasía, de que el hermoso vapor de los señores Ibarra de Sevilla 'Cabo de Machichaco', tan conocido en Bilbao, por hacer la travesía entre nuestro puerto y el de Sevilla, había volado en el puerto de Santander, causando innumerables victimas. ¿Cuántas? Imposible precisarlo ¿Quiénes eran? Más difícil y aventurado decirlo: sabíase que había muertos y esto era todo».

Así avanzaba el diario vespertino 'El Nervión' a sus preocupados lectores bilbaínos lo poco que sabía de la catástrofe sucedida el día anterior, viernes 3 de noviembre de 1893, en Santander. La única información directa de la que disponían la habían recibido «los señores Bergé y compañía, consignatarios de la compañía Ibarra, antes Vasco-Andaluza». Era un telegrama que decía «Ha ocurrido un incendio a bordo del Cabo Machichaco». Después, nada. La estación telegráfica de Santander simplemente había sido destruida por la explosión del carguero, junto a otros 60 edificios, mientras otros muchos seguían ardiendo en incendios que no había quien apagara: 20 bomberos de la ciudad habían muerto. Formaban parte de las 575 víctimas que fallecieron en la que hasta hoy es la mayor catástrofe civil registrada en la historia contemporánea de España.

-kHsD-U1601659203233QGC-396x282@El%20Correo.jpg)

-kHsD-U1601659203233ypC-220x282@El%20Correo.jpg)

Una exposición en el Museo Marítimo del Cantábrico, en Santander, abierta hasta este domingo, recuerda la tragedia, la mayor explosión registrada en un puerto europeo en tiempos de paz. La muestra reúne fotografías y periódicos de la época, además de algunos restos del buque, maquetas y un impresionante diorama que refleja el estado en el que quedó tras la explosión. Tras la primera. Porque hubo una segunda, el 21 de marzo de 1894, que sumó otras 15 víctimas a la negra cuenta de este barco hasta un total de 590, e incluso una tercera, controlada, el 30 de marzo, que no mató a nadie porque para realizarla se evacuó a toda la población de Santander.

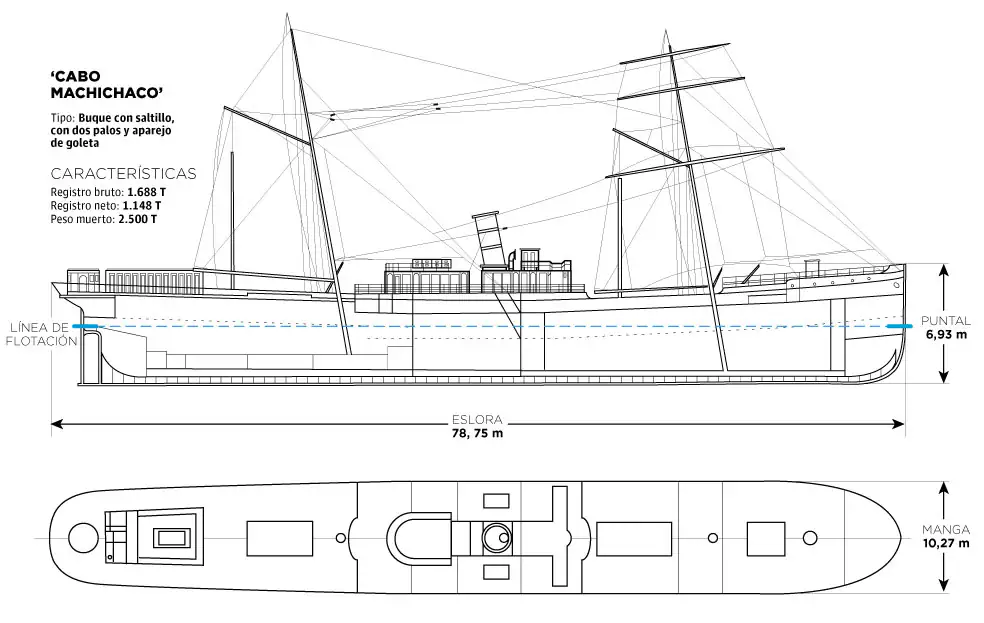

«Casi todos los accidentes náuticos son concatenaciones de errores. Y la catástrofe del 'Cabo Machichaco' no es una excepción», explica el historiador naval Luis Jar Torre. «El 'Cabo Machichaco' no era un mal buque», pondera, «pero sí que le faltaba un punto para ser moderno». De hierro, construido en Newcastle, Inglaterra, y entregado en 1882, navegaba entre dos épocas. Jar Torre lo define como «un mutante que había perdido la gracia del velero sin alcanzar la plena funcionalidad de un vapor». Adquirido por la naviera Ibarra y Cía, cubría la línea entre Bilbao, Marsella y puertos intermedios. Su primera escala era Santander.

Se salvó la mitad de la tripulación Al no estallar la dinamita de la bodega 3, los marineros que se encontraban en la popa, la mitad del total, sobrevivieron a la explosión. Murieron 15 tripulantes, entre ellos el capitán, Facundo Léniz, y el primer y segundo oficiales, Anselmo Rentería y Fermín Uribe.

Ácido para el incendio. El barco llevaba 20 cascos de vidrio con ácido sulfúrico. La rotura de pudo causar un derrame que debió de provocar el incendio.

A juicio. El Tribunal Supremo dictó en 1900 que no se podía determinar la causa del accidente.

Segunda explosión La segunda explosión, provocada por los trabajos de un buzo en la popa hundida del buque el 21 de marzo de 1894, causó otros 15 muertos. La soliviantada población intentó asaltar el Gobierno Civil, las oficinas de Ibarra y dos de sus barcos, y tuvo que ser dispersada por la Guardia Civil, a la que recibió a pedradas.

Cuando salió del puerto de Bilbao llevaba repartidas en sus tres bodegas, dos a proa y una a popa, 1.616 toneladas de carga general muy diversa, con «mucho material siderúrgico y de ferretería: vigas, raíles, clavos...». Transportaba 12 toneladas de ácido sulfúrico en cascos de vidrio «estibados en cubierta». Y también llevaba 1.720 cajas de dinamita fabricada en Galdakao con un peso de total de 51.400 kilos. Toda esta carga «era cuatro veces más de lo normal». La razón era que había faltado el buque de la semana anterior, a causa de un brote de cólera desatado en Bilbao que había afectado a su tráfico marino. El 'Cabo Machichaco' había pasado 10 días de cuarentena a su llegada a Santander, antes de poder amarrar en el muelle que se le había asignado, «en el puñetero centro de la ciudad».

El reglamento del puerto obligaba a los barcos con cargas peligrosas a amarrar en la bahía y desembarcar mediante gabarras. Pero, a pesar de que tanto los responsables del barco como los del puerto conocían que el 'Cabo Machichaco' cargaba dinamita, se saltaron la norma, que no solía cumplirse. Un error fatal.

Hacia las 14.00 horas se detectó un incendio en una de las bodegas delanteras, la número 2, que se fue extendiendo a pesar de los intentos de la tripulación, capitaneada por el bilbaíno Facundo Léniz Maza, por sofocarlo. La columna de humo se convirtió en un espectáculo que atrajo a miles de personas «y a prácticamente todas las autoridades de la ciudad, que se acercaron a supervisar la extinción del fuego». Su presencia «hizo que la gente se confiara», comenta el historiador. Un testigo contaba dos días después a 'El Noticiero Bilbaíno' que «corrió la voz de que el buque llevaba 1.700 cajas de dinamita y entonces la gente echó a correr, pero regresaron muchos cuando alguien les dijo que la dinamita había sido desembarcada en el muelle».

Jar Torre señala que «efectivamente la partida de dinamita que iba destinada a Santander, 20 cajas, ya se había desembarcado». Pero si las autoridades, que conocían que el barco cargaba toneladas del explosivo, no desalojaron la zona es porque sabían que la dinamita no explota en contacto con el fuego, «arde sin más. Precisamente la ventaja del invento de Alfred Nobel es que se trata de nitroglicerina estabilizada, necesita un fulminante para explotar». El problema es que, al contacto con el agua, «vuelve a liberarse la nitroglicerina. Y para apagar el fuego lo que se estaba haciendo era echar agua. El barco se convirtió «en un vaso de nitroglicerina». Se quiso abrir el casco para inundar las bodegas con agua de mar y acabar así con el fuego. «Y, claro, los remaches se quitan a castañazos». A las 16.45 horas los golpes fueron el detonante que produjo la deflagración, que desintegró la parte delantera del barco -la dinamita de la bodega a popa no estalló-.

El casco se comportó «como un cañón vertical. La explosión se proyectó hacia arriba, con la carga, con todas esas vigas, raíles, y demás, convertida en metralla». La multitud fue barrida por la onda expansiva, la carga disparada y un tsunami de agua y barro. «En la catedral, a más de 200 metros, cayeron unas 60 vigas de 300 kilos cada una. Debieron de morir en el acto unas 300 personas, otras 500 sufrieron heridas graves, con muchas mutilaciones, y hasta 2.000 más resultaron heridas de diversa consideración. Y esto en una ciudad descabezada, porque la mayor parte de las autoridades habían muerto». Santander era un caos, sin medios para afrontar la situación.

Cuando se supo lo ocurrido tanto el Gobierno de Madrid como las ciudades del entorno se movilizaron en auxilio de Santander. En Bilbao el desastre causó una conmoción. «Hoy han sido muchas las personas que, teniendo su familia en la capital montañesa, han salido en coches para aquel punto». La Diputación vizcaína y el Ayuntamiento resolvieron enviar bomberos y trabajadores de las minas para ayudar en la extinción de los incendios y las tareas de rescate. Se pidió por telegrama a Madrid que «se autorizase por el Gobierno de su Majestad que no fueran sometidos a las precauciones sanitarias el barco o barcos en que los auxilios se envíen», dijo 'El Noticiero'. Los bomberos –todos «se presentaron voluntarios»– salieron para Santander en barco el 4 de noviembre y se incorporaron a las tareas de extinción de los incendios, que devoraban hasta tres calles paralelas al muelle y tardaron una semana en ser apagados.

Publicidad

Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras (gráficos)

Gonzalo Ruiz y Gonzalo de las Heras (gráficos)

Fernando Morales y Sara I. Belled

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.