Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Pese a superar los 12 millones de copias vendidas, Yakuza sigue considerándose una serie de nicho. Su éxito se concentra en el mercado japonés, habiéndose convertido en una de las pocas propiedades intelectuales a las que SEGA recurre anualmente. Sorprende el entusiasmo de ... los nipones para con el género que refleja una de sus mayores preocupaciones: la omnipresencia de la Yakuza en las esferas económica, política y social del país.

Aquí la historia del crimen organizado en la cuna del Sol Naciente, al tiempo que una comparativa con la imagen que de ésta se desprende en la obra de Toshihiro Nagoshi.

Durante su máximo apogeo, la Yakuza congregó la friolera de 3.000 bandas, la mayoría afiliadas a unos pocos conglomerados. Algunos de sus menesteres actuales son la extorsión, la prostitución, el tráfico de drogas, el juego ilegal y la usura. Su control se extiende a bares y restaurantes, compañías de transporte, agencias de talentos, fábricas e incluso multinacionales del sector tecnológico.

Rastrear los orígenes de la Yakuza se antoja complicado, aunque sabemos que el término surgió en torno a las barajas hanafuda, aparecidas en el siglo XVI y fabricadas por Nintendo en sus primeros compases comerciales. Uno de los juegos más populares entre los corredores de apuestas consistía en repartir 3 cartas numeradas a cada participante, siendo su puntuación la segunda cifra tras sumar dichos números. Así, 20 (equivalente a cero) era el peor resultado y 19 (equivalente a 9) garantizaba la victoria. Las cartas 8 (ya), 9 (ku) y 3 (za) representaban entonces una combinación «indeseable», significado que terminó adquiriendo «yakuza» en un contexto social, para referir a quienes se integraban en bandas.

En cualquier caso, la percepción inicial de la Yakuza por parte de la sociedad japonesa no era especialmente negativa. Los consideraban colectivos turbios, pero de algún modo necesarios para su cotidianidad. Esto cambió tras la aprobación de la ley Anti-Boryokudan (grupos violentos) en 1991, por la que se persiguió a cualquier órgano que propiciase la comisión de delitos entre sus miembros. Fue el comienzo del fin, pero mejor volvemos al principio.

Algunos antepasados de la Yakuza se enmarcan en el último de los estratos sociales durante el periodo Tokugawa (1603 a 1868), el de los burakumin o «intocables». Estaba compuesto por curtidores y sepultureros, tareas consideradas indignas. Por este motivo se les refirió también como eta («muy contaminado») o hinin («no humano»). Vivían en comunidades diseminadas, se les identificaba con collares amarillos y tenían prohibido casarse con integrantes de otras clases. También a la inversa, de forma que si alguien se relacionaba con un intocable, al instante quedaba marcado como tal.

Los hinin encontraron refugio en un grupo emergente de vendedores callejeros, los tekiya, donde tuvieron una oportunidad de sustento y eran tratados como iguales. Legalmente, la discriminación terminó en 1871, si bien persiste en ciertos núcleos de Japón. Tal así que muchos impuros (descendientes de éstos) acaban integrándose en la Yakuza. Algo reconocido por el propio gobierno, de hecho, cuya Agencia de Inteligencia para la Seguridad Pública determinó en un 60% el número de Burakumin vinculados a bandas.

También integrados en los tekiya se encontraban los Kabuki Mono. Tras la unificación de Japón en 1604, a manos de Ieyasu Tokugawa, los samuráis (hasta entonces el estrato de mayor estima) comenzaron a resultar prescindibles. Muchos se convirtieron en mercaderes y eruditos, pero otros tantos se vieron incapaces de integrarse en la sociedad. Surgió así una estirpe de guerreros, expertos en artes marciales. Adoptaron una vestimenta y corte de pelo estrafalarios, su propia jerga y un comportamiento amenazante. Aterrorizar a la población se convirtió en su pasatiempo, portando espadas de longitud escandalosa cuya afilación probaban con el primer transeúnte que se les cruzaba (práctica documentada como tsuji giri).

Con el tiempo, estos samuráis integraron las primeras bandas criminales, conocidas como Hatamoto yakko y consideradas por la mayoría de historiadores como precedente medieval de la Yakuza. Sus integrantes actuales, sin embargo, reniegan de esta teoría. Más que verse como gamberros despiadados, han interorizado la imagen del justiciero. Ven a sus antepasados como una suerte de Robin Hood, en lucha contra un designio adverso y por el bien de su pueblo. Es así como entra en juego la figura de los Machi Yakko.

Los Machi Yakko fueron bandas de ciudadanos organizadas para defenderse de la creciente amenaza de los Kabuki Mono. Eran considerados héroes por sus respectivas comunidades y propiciaron cuantiosas leyendas postergadas por la tradición nipona. La más famosa, Chobei, cuenta la historia de un hombre que reclutó trabajadores para reparar las carreteras circundantes a Tokio. Para incrementar el número de obreros orquestó cerca una guarida de apuestas, lo que a su vez le permitió recuperar parte de los salarios pagados. Una estrategia digna de la mismísima Yakuza.

Kabuki Mono y Machi Yakko desaparecieron a finales del siglo XVII, no así los propios tekiya, en cuyo modus operandi se observan igualmente similitudes para con la Yakuza. Estos vendedores acostumbraban a estafar a sus clientes con productos defectuosos y generalmente sustraídos. Ganaron poder con el tiempo, llegando a controlar los puestos de venta y cobrando alquileres abusivos a quien pretendiese hacer negocio. Extorsión en toda regla que a menudo venía acompañada de ataques físicos. La jerarquía de los tekiya se basaba, como posteriormente la de la Yakuza, en una relación padre (oyabun) e hijo (kobun). La casa del oyabun acababa convirtiéndose en cuartel de su propia banda, donde se entrenaba a los miembros en el arte del engaño.

Pero si hubo un colectivo determinante para el auge del crimen organizado, ése fue el de los bakuto, los corredores de apuestas que comentamos respecto al origen del término Yakuza. Fueron éstos quienes instauraron el cortar dedos como castigo a la traición, reforzándose el sentimiento de lealtad al oyabun. Los bakuto eran tremendamente territoriales, por lo que acostumbraban a enzarzarse en peleas para la defensa de sus negocios: las apuestas amañadas. Sin embargo, la mayoría resultaban más criminales que timadores; auténticos profesionales de la violencia que llegaron a ser reclutados en conflictos armados. Un ejemplo fue la Guerra Civil Boshin (1868-1869), dado que los samuráis llevaban tiempo inactivos y habían perdido destreza.

Uno de los bakuto más célebres fue Tashiro Eisuke, impulsor del llamado «ejército de los pobres» (1884), con el que el grupo irrumpió en la escena política. Ni que decir tiene que el número de bandas, su influencia y poderío económico se incrementaron a pasos agigantados.

La Restauración Meiji de 1867 convirtió Japón en una nación industrial. Se instauraron los partidos políticos y el parlamento, al igual que un poderoso ejército. Los tekiya prosperaron, ya que sus actividades no eran ilegales (al menos en la superficie), mientras que los bakuto tuvieron que andarse con pies de plomo debido a una mayor persecución policial. Con sus trapicheos de juego a la sombra, se asomaron al sector de la construcción y estrecharon lazos con algunas figuras políticas. De hecho, el gobierno recurrió a estas bandas para la ocupación de Manchuria e instauró otras tantas bajo un estricto entrenamiento en cuanto a idiomas, asesinato y chantaje.

Llegó entonces el bombardeo de Pearl Harbor y la ocupación estadounidense. Los americanos encontraron en la Yakuza toda una amenaza, iniciándose una persecución sin cuartel hasta 1948, cuando el problema se consideró erradicado. O eso creían, pues el racionamiento dio alas al mercado negro y con éste a las propias bandas, que no tenían problemas para enfrentarse a una policía civil desarmada. Máxime cuando algunos oficiales, deseosos de recuperar su nación, comenzaron a ayudarles.

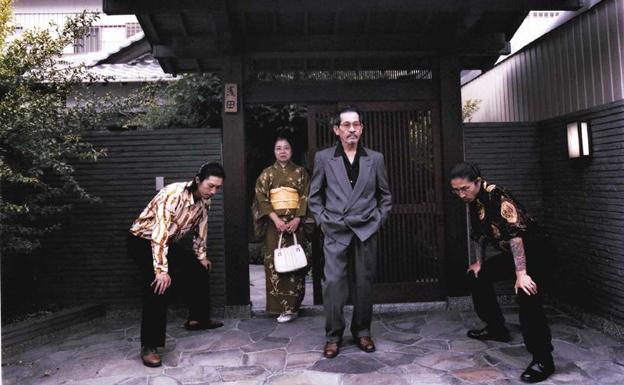

Esta nueva Yakuza abandonó las espadas en favor de las pistolas y, no contenta con amenazar a vendedores o corredores de apuestas, puso su mira en ciudadanos corrientes. Inspirándose en las cintas americanas de gangsters, comenzó a vestir con traje y corbata negros, camisa blanca y gafas de sol. Su proliferación fue tal que entre 1958 y 1963 el número de miembros se incrementó un 150% (hasta los 184.000, superando al mismísimo ejército japonés). Con tanto gallo en el corral y tan poco territorio por el que expandirse, no tardaron en correr los ríos de sangre.

Un hombre llegó para poner paz entre las muchas facciones existentes: Yoshio Kodama. Miembro del grupo ultranacionalista Kenkoku-Kai (Asociación de la Fundación Nacional), trabajó como espía para el gobierno japonés entre finales de 1930 y comienzos de la década de los 40, lo que le valió el nombramiento de contraalmirante y asesor del primer ministro. En 1946 fue encarcelado, llegando a un acuerdo con la sección G-2 de las fuerzas de ocupación: serviría de enlace entre ésta y la imparable Yakuza.

A comienzos de los 60 y gracias a su impresionante red de contactos (se le llegó a conocer como «el Padrino japonés»), consiguió que muchos clanes unieran fuerzas en lugar de masacrarse. Así, se sentaron las bases del grupo Yakuza más grande de todo Japón, los Yamaguchi-gumi. En 1983, dos años tras la muerte de su tercer oyabun (Kazuo Taoka), el sindicato congregó a 13.346 miembros repartidos en 587 clanes. Controlaba la friolera de 2.500 negocios y 36 de las 47 prefecturas japonesas.

En la actualidad, los Yamaguchi-gumi (en torno a los 30.000 integrantes antes de su reciente escisión) reinan por encima de otros dos grupos: Inagawa-kai y Sumiyoshi-kai. Este último cuenta unos 20.000 miembros y tiene su sede en Tokio. Se trata más bien de una federación de clanes autónomos y ejerce control sobre el negocio inmobiliario. Por su parte, los Inagawa-kai (15.000 activos) responden a una estructura piramidal: toda decisión de peso se toma en la cúspide y cada clan aporta tributo económico. Aunque de origen bakuto, el sindicato centra su influencia en la construcción. Fue también el primero en internacionalizar su actividad.

La Yakuza se jerarquiza del mismo modo que la Mafia italiana, con un «padrino» en la cúspide (oyabun) y los respectivos miembros vinculados al clan en calidad de hermanos mayores y menores. Como hemos visto, el esquema se remonta a las bandas bakuto, quienes acabaron conformando auténticas familias (ikka). Núcleos adoptivos, sin vínculo de sangre.

A excepción del jefe del sindicato, cada miembro tiene un oyabun al que responder y un kobun (hijo) al que instruir y pedir cuentas. Esto hace que acabar con la Yakuza resulta algo más complicado que simplemente descabezarla, pues siempre hay alguien esperando ascender en el escalafón.

Nada hay más importante para el kobun que defender a su oyabun, estando plenamente dispuesto a morir y matar por él. Cualquier errata se castiga duramente y el implicado la espera ansioso para confirmar su lealtad. Igualmente, obedecer a pies juntillas (asumir como propio el delito de un oyabun y cumplir su pena de cárcel, por poner sólo un ejemplo) se recompensa bien promocionando, bien con importantes sumas.

Al contrario de lo que pueda pensarse, el ritual de iniciación de la Yakuza no implica derramamiento de sangre ni cualesquiera excentricidades reflejadas por las cintas del género negro. Descasa en la tradición japonesa de beber sake, considerada en principio como enlace entre hombres y dioses. Las parejas toman sake el día de su boda como símbolo de unión, del mismo modo que ocurre entre oyabun y kobun.

La ceremonia (sakazukigoto) discurre de la siguiente manera: el kobun se sienta frente a su oyabun y otros miembros del clan al que aspira formar parte. Se sirven pequeños cuencos de sake, aunque sólo se sólo se colma el del oyabun. Tras un pequeño sorbo, los participantes intercambian sus cuencos y vuelven a dar otro, momento en que el ritual se completa.

El yubitsume consiste en el corte del dedo meñique como señal de disculpa o castigo, tras haberse violado el código de honor de la Yakuza.

El inculpado debe amputarse sin ayuda, comenzando por la falange superior. Futuras infracciones se castigan con el corte de las falanges subsiguientes, hasta el punto de perder varios dedos. Buscar asistencia médica inmediata se hace imprescindible para evitar hemorragias e infecciones. ¿Por qué el dedo meñique? En tiempos de los bakuto, desprenderse de éste dificultaba el agarre de la espada, lo que hacía al ofensor más dependiente de su jefe.

Buena parte de la Yakuza actual reniega del yubitsume y quienes lo practicaron recurren a prótesis para no crear sospechas entre la población civil. Así, se prefieren castigos como el rapado, la reclusión o expulsión temporal y las multas económicas.

Los tatuajes son sin duda el elemento más característico de la cultura Yakuza, técnica con la que los dictadores militares japoneses marcaban a los criminales entre 1192 y 1867. Dos líneas en el brazo identificaban un segundo delito.

La Yakuza decidió hacer suya la costumbre, aunque con un significado bien distinto: el de la fortaleza. Al tratarse de tatuajes que cubrían toda la espalda (generalmente dragones, montañas y mujeres), su ejecución resultaba tan laboriosa como dolorosa, dadas las técnicas rudimentarias de la época.

Respecto a la sociedad japonesa, tatuajes y piercings fueron considerados sinónimo de pecado (prohibidos) hasta 1945. Aún hoy siguen despertando recelo, especialmente aquellos de estilo japonés, por lo que la juventud recurre a diseños de corte occidental. Tal así que algunos gimnasios prohiben la entrada a cualquier persona tatuada, temerosos de que su establecimiento acabe frecuentado por los miembros de algún clan. Algunas instituciones públicas actúan de igual modo, por lo que si tienes un tatuaje mejor buscar empleo en el sector privado.

Como ocurre con el yubitsume, muchos Yakuza deciden no tatuarse para no llamar la atención y quienes los llevan frecuentan baños públicos y saunas por la seguridad de que nadie porte un arma (en caso de que un miembro del clan contrario les identifique).

La sokaiya es la práctica criminal más extendida entre la Yakuza. Consiste en adquirir las suficientes acciones de una compañía como para acceder a su junta de accionistas. Recaban los trapos sucios de la directiva y amenazan con revelarlos si no se les paga una importante suma. Siendo el avergonzamiento público la pesadilla de cualquier japonés, el chantaje suele prosperar. Lo curioso es que el pago se realiza de forma sinuosa. Por ejemplo, la Yakuza organiza un evento al que asiste el chantajeado, quien paga su 'entrada' a un precio escandalosamente superior.

Para evitar la sokaiya, el 90 por ciento de las compañías con presencia en el Tokyo Stock Exchange celebran sus juntas anuales de accionista el mismo día. Por mucha influencia que tenga, la Yakuza no puede estar en todos sitios al mismo tiempo.

Aunque nunca extinta, la Yakuza contemporánea experimenta un pronunciado declive. Tiene su origen en la mentada ley Anti-Boryokudan de 1991, por la que la policía pudo catalogar a estos sindicatos como organizaciones violentas. Los jefes de muchos clanes acabaron entre rejas y las compañías que colaborasen (a sabiendas) con la Yakuza recibieron importantes amonestaciones.

La sociedad dejó de considerar a sus miembros un mal necesario para denunciar cualquiera de sus intromisiones. Especialmente en el ámbito político, donde se cuentan algunos de los casos de corrupción más bochornosos de la historia japonesa. Cuatro han sido los Primeros Ministros vinculados a la Yakuza, uno de ellos Noboru Takeshita, quien llegó al poder en 1987. Acosado por sus rivales de extrema derecha, pidió ayuda a los Inagawa-kai, quienes se encargaron de 'resolver' el problema. De hecho, la Yakuza llegó a colaborar en numerosas campañas electorales, granjeando decenas de miles de votos al candidato de su preferencia.

El Partido Liberal Demócrata, en la presidencia durante 54 de los últimos 58 años, arrastra igualmente una estrecha relación con la Yakuza. Era conocida la afiliación del Primer Ministro Nobusuke Kishi (1971) al grupo de los Yamaguchi-gumi, hasta el punto de conceder perdón a su líder, condenado por asesinato. Tampoco se cortó al asistir a bodas y funerales Yakuza. El último y sonado caso de corrupción refiere al ministro de justicia Keishu Tanaka, quien renunció a su cargo en 2012 tras probarse su vinculación con la Yakuza.

Pero la Yakuza sigue empeñada en probarse bondadosa. Una prueba son las acciones humanitarias emprendidas por diversos clanes. Tras el terremoto de Kobe de 1995, utilizaron barcos y helicópteros para distribuir alimentos entre los damnificados. Fueron también de los primeros en actuar cuando un tsunami arrasó la costa japonesa en 2011. Este lavado de cara se ha visto acompañado de medidas de normalización igualmente infructuosas, como la publicación de una revista dirigida a los integrantes de Yamaguchi-gumi. Yamaguchi-gumi Shinpo incluye poemas haiku, artículos de pesca e incluso un editorial moralizante firmado por el jefe de la organización: Kenichi Shinoda.

Sea como fuere, las cifras hablan por sí solas: de los 180.000 miembros Yakuza documentados en los 60 se ha pasado a los 65.000 actuales (menos, según algunas fuentes). Que un civil llevase a los mafiosos ante los tribunales resultaba inimaginable hace una década, pero todo ha cambiado. En 2008, un grupo de vecinos presentó una denuncia contra el clan Dojinkai para evitar que estableciesen su cuartel general en la ciudad de Kurume (suroeste de Japón). En 2012, el otrora líder Yakuza Tadamasa Goto pagó 1,4 millones de dólares para cerrar el envite judicial de la familia de una de sus víctimas, llegando a expresar sus condolencias públicamente.

El decaimiento de la Yakuza también se debe a un incremento de la tensión interna, que en 2015 motivó la escisión de los Yamaguchi-gumi. Surgió así el clan Kobe Yamaguchi-gumi, con unos 7.000 miembros, quienes acusan a sus hermanos de puritanos: por su respecto a la tradición, un Yamaguchi-gumi jamás trapichearía con droga o timaría a ancianos, mientras que un Kobe Yamaguchi-gumi no tiene reparos al respecto. Sendas facciones han saltado a titulares de un tiempo a esta parte, protagonizando tiroteos e incluso plantando coches bomba en la sede de sus rivales.

En diciembre de 2016, el propio gobierno estadounidense anunció sanciones a tres líderes de los Kobe Yamaguchi-gumi (Takashi Ikeda, Kunio Inoue y Osamu Teraoka), congelando sus cuentas e impidiendo que puedan hacer negocios con instituciones financieras de EEUU. Esto tras incluir a los Yamaguchi-gumi en su lista de organizaciones sancionadas, en febrero de 2012. Duros golpes a la internacionalización de la Yakuza, relacionada con bandas criminales en Europa, Asia y resto del continente americano para camuflar los beneficios de sus actividades ilegales.

Ahora bien, ¿está la Yakuza acabada? Ni mucho menos. En los últimos años, una de cada cinco compañías japonesas ha sucumbido a la extorsión, rumoreándose incluso la infiltración de la mafia en el Comité de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para muestra un botón: el vicepresidente del Comité Olímpico Japonés, Hidetoshi Tanaka, fue fotografiado en septiembre de 1998 junto a uno de los líderes del Sumiyoshi-kai.

Uno se da cuenta de que Nagoshi ha representado a pies juntillas no sólo los escenarios de inspiración real en que transcurren sus juegos, también el trasfondo narrativo que les da forma. El eje de 'Yakuza 0' es precisamente la pugna por el control inmobiliario de Kamurocho, como parte de un multimillonario plan de reurbanización. Presenciamos además escenas de extorsión a pequeña escala, cómo una agencia de bienes raíces se vincula con líderes Yakuza e incluso un flagrante caso de corrupción policial. No obstante, el resto de la serie nos deja ejemplos que incumben a esferas muy superiores, desde instituciones penitenciarias hasta cargos de gobierno.

A este respecto, Jake Adelstein (reportero especializado en la escena criminal tokiota) quiso probar el grado de fidelidad de Yakuza 3 mostrándole varios segmentos a un par de gangsters: «¿El juego va sobre la expansión de un resort en Okinawa, con implicación de los políticos y la CIA? Justo lo que está ocurriendo en Okinawa ahora mismo… aunque el juego saliese el año pasado. […] Los políticos y la Yakuza siempre han trabajado juntos. El juego lo recoge a la perfección. De hecho, somos lo mismo. Ambos lucimos emblemas, pertenecemos a facciones y tenemos a un oyabun al que rendir cuentas. No olvides que algunos Yakuza acabaron convirtiéndose en políticos».

De esto último tenemos ejemplos en el apartado anterior, si bien los maletines rebosantes de los juegos han dejado paso a prácticas mucho más sutiles. No por falta de efectivo precisamente: tan sólo los Yamguchi-gumi ingresaron 80.000 millones de dólares en 2014, cuando la 'Ndrangueta italiana amasó 69.000 millones el año anterior. Las cifras han mermado actualmente, pero no en exceso.

En relación al protagonista (Kazuma Kiryu), los entrevistados espetan: «Es como el Yakuza de antaño. Manteníamos las calles limpias. La gente nos apreciaba. Nunca se nos ocurría molestar a un civil. Respetábamos a nuestros jefes. Ahora, chicos como éste tan sólo existen en los videojuegos». Menos de acuerdo se muestran con su vestimenta: «¿A qué viene esa camisa roja? Se supone que es un ex-líder del Inagawakai y viste como un chinpira (yakuza de bajo nivel)».

Tanto o más interesantes son sus apreciaciones sobre las escenas de combate, pilar de la jugabilidad y obviamente desproporcionadas: «Nadie muere. Es absurdo. Kiryu pelea todo el tiempo, debe de ser idiota. Ningún Yakuza va de aquí para allá buscando trifulca, especialmente si ostenta un puesto ejecutivo. Acabaría en la cárcel, un hospital o muerto; quizás apaleado por los suyos por haber llamado demasiado la atención. Comportamientos así se castigan con la expulsión, porque provocan guerras de bandas que nadie quiere». […] «Una pela Yakuza auténtica es breve y brutal. No dura más de un minuto y suele ganarla el primero en golpear».

Finalmente, Adelstein pregunta por los entornos del juego y algunos de los personajes secundarios: «Los hombres de negocios están muy bien representados. Bonitos trajes. Inteligentes. Obsesionados con el dinero. Maquinadores e implacables. […] Es como si conociera a muchos de estos tíos: fanfarrones aunque bien hablados».

«Kamurocho es muy similar al Kabukicho (distrito rojo de Tokio) de antaño, antes de que que el Gobernador Ishihara lo convirtiese en un pueblo fantasma. Es como viajar en el tiempo. Ahí están el Koma Theater, los Pronto Coffe, el Shinjuku Batting Center, los hoteles del amor… Eso sí, el área era terreno exclusivo de japoneses, coreanos y chinos, se hacía raro ver a occidentales».

El sello de aprobación de los mafiosos revalida la documentación de una franquicia que refleja como pocas el sentido de la lealtad para la Yakuza. También en Yakuza 0 (por no ir más lejos), Kiryu se muestra dispuesto al exilio y a ingresar en prisión con tal de proteger a su oyabun, aún cuando no es responsable (ni comprende) los acontecimientos que le han puesto en tan delicada situación. Por supuesto, la enrevesada estrategia de su mentor obedece únicamente a la ficción: la conspiración tiene las patas muy cortas bajo el seno de la Yakuza y se castiga de forma tan contundente como ejemplarizante.

La guerra de bandas constante que muestran los juegos responde de igual modo a licencias dramáticas. Al menos hasta hace unos años, antes de que el declive del crimen organizado motivase tensiones internas, derramamiento de sangre y escisiones. En cualquier caso, las escenas de combate multitudinarias resultan poco creíbles. Máxime tras el endurecimiento de las condenas. En el pasado, un Yakuza salía de prisión en no más de 10 años (siendo recompensado con un ascenso en el escalafón), hoy día la cifra se triplica. Con cada vez menos miembros, los sindicatos tienen que contener el número de activos 'sobre el terreno', esto es, que puedan ser arrestados por unas autoridades menos transigentes.

El ámbito ritual constituye otro punto en conflicto. Tan sólo recientemente, las tradiciones inmemoriales de la Yakuza han comenzado a desecharse. Como explicamos: mostrar el cuerpo tatuado (o mutilado) en público es la mejor forma de llamar la atención. Las espaldas tatuadas en plena calle y el yubitsume tienen algo de sentido en el Kamurocho de 1988 (Yakuza 0), pero no en las últimas entregas.

Sobre los funerales, tienen un gran peso en las tramas, como ocurre en la vida real. Se conciben (esta vez sí) como eventos de masas, especialmente cuando fallece el líder de un grupo. El que acudan familias completas se entiende un gesto de pleitesía, que a su vez refuerza la comunión y el sentimiento de pertenencia.

Al fin y a la postre, la saga se antoja un nuevo cuento del antihéroe. Igual que en Narcos empatizamos con Escobar, Yakuza nos mete en la piel de criminales de trasfondo complejo. Justicieros (Machi Yakko) que suman a su lucha el desprenderse de una careta (la del Kabuki Mono) impuesta socialmente. Al menos, eso quieren creer.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.