Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

La maldad humana no está en los genes, está condicionada por el entorno. «Todos llevamos dentro a alguien malvado». Así resumía las conclusiones de la ... parte fundamental de su carrera el psicólogo estadounidense Philip George Zimbardo, cuya muerte a los 91 años, la semana pasada en su casa de San Francisco (EE UU), fue dada a conocer a través de un comunicado por la Universidad Stanford este lunes. Zimbardo alcanzó la notoriedad más allá de los círculos especializados gracias al conocido como experimento de la cárcel de Stanford, en el que unos estudiantes desempeñaban los roles repartidos al azar de guardias y reclusos en una prisión ficticia, que tuvo que ser suspendido a los pocos días de su inicio porque los 'carceleros', jóvenes normales y corrientes, empezaron a maltratar a los 'internos' y acabaron comportándose como torturadores sádicos.

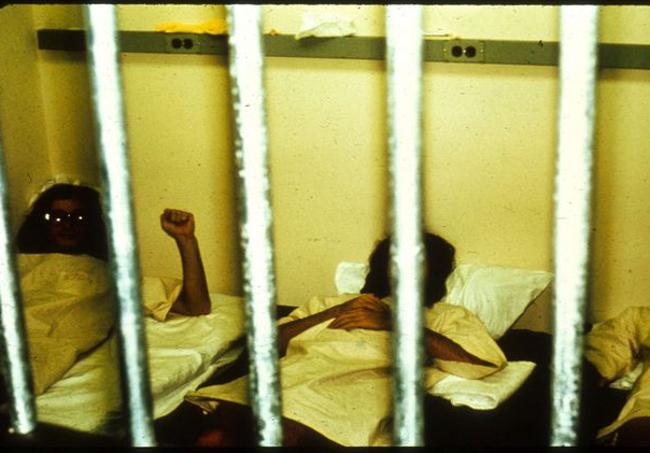

No es muy común que un experimento de psicología social acabe siendo el argumento de por lo menos tres películas y tenga su propia página web más de cincuenta años después de haber sido realizado. Este lunes, quienes entraban en prisonexp.org se topaban con un aviso de su administrador: «Me entristece profundamente informar de que el investigador principal que llevó a cabo el Experimento de la Prisión de Stanford en 1971, el Profesor Emérito Philip G. Zimbardo de la Universidad Stanford, falleció el 14 de octubre de 2024». Por lo demás, la página mantenía todos sus contenidos, incluidas las fotos del experimento y el apartado en el que se responde a la pregunta de si Zimbardo había pedido perdón alguna vez por haber realizado la prueba (respuesta: sí, en su libro de 2007 'El efecto Lucifer').

El Experimento de la cárcel de Stanford puede enmarcarse en una serie de estudios de psicología social que se sucedieron tras la Segunda Guerra Mundial, que tenían como objetivo el buscar sentido a los actos de crueldad extrema cometidos por personas en apariencia normales en situaciones como las de los campos de exterminio nazis.

El objetivo del experimento, que se desarrolló en la Universidad Stanford en agosto de 1971, era «comprender el desarrollo de las normas y los efectos de los roles, las etiquetas y las expectativas sociales en un entorno penitenciario simulado». Así lo explicaba Zimbardo, graduado en psicología, sociología y antropología en el Brooklyn College y que había pasado como investigador y enseñante por las Universidades de Nueva York , donde se doctoró, y Yale antes de llegar a Stanford, en Palo Alto.

Para realizar la prueba, se reclutó a una serie de jóvenes estudiantes a través de un anuncio en prensa en el que se ofrecían 15 dólares al día por participar en un «estudio psicológico de la vida en prisión». Se reunió a un primer grupo de 75 voluntarios de los que, tras una serie de test psicológicos, quedó un grupo de 24 jóvenes, la mayor parte universitarios blancos de clase media. Fueron repartidos al azar –lanzando una moneda al aire– en guardias y reclusos. Para crear el escenario, se habilitaron celdas en un sótano de la Universidad.

A los guardias se les indicó que no podrían maltratar físicamente a los presos, pero sí verbal y psicológicamente. Se les vistió con un uniforme de aspecto policial, fueron armados con porras y se les dieron gafas de sol, que no podían quitarse para evitar el contacto visual con los reclusos. Todos, carceleros y presos, fueron enviados a sus casas la primera noche.

Pero, sin ningún aviso, el sábado 15 de agosto de 1971, los presos fueron detenidos en sus casas, donde fueron esposados, y fichados por policías reales en una comisaría de verdad. De allí fueron llevados a la 'cárcel' de Stanford, donde fueron uniformados con una especie de saco, sin ropa interior, un gorro que simulaba la cabeza rapada, una cadena candada en torno a un tobillo y un calzado incómodo -cuando no iban descalzos-. Fueron numerados y se les prohibió que usaran sus nombres reales.

El primer día transcurrió con 'normalidad', dentro de lo que cabía. Pero el segundo, y como después reconocería uno de los carceleros, «empezamos a ser más duros, porque yo me aburría». Comenzaron los tratos humillantes y las vejaciones, que se multiplicaron por la noche, cuando los carceleros creían que las cámaras de control estaban apagadas. El resto de la semana fue un infierno progresivo en el que la línea entre la violencia psicológica y la física se fue difuminando. Se negó la comida a los presos, se les obligó a hacer sus necesidades en un balde o a dormir en el suelo, entre vejaciones e insultos.

Uno de los datos que el propio Zimbardo destacó es que aunque los 'presos' tenían la facultad de abandonar el experimento cuando quisieran, solo un par de ellos optaron por la salida de emergencia. La mayoría asumió su papel de víctima, aunque hubo un amago de rebelión y un intento de huelga de hambre.

Pero quizá resulta más llamativo que ninguna de las personas ajenas al experimento que vio lo que estaba pasando –la mayoria, académicos– dio la voz de alarma. Hasta que la noche del jueves 19 de agosto la psicóloga Christina Maslach visitó la 'prisión' y se sintió horrorizada al ver cómo los guardias maltrataban a los presos, obligándoles a llevar bolsas sobre la cabeza, además de la ausencia de condiciones higiénicas mínimas en el recinto. Maslach discutió con Zimbardo, habló de la situación con otros investigadores y logró que el experimento se suspendiera al día siguiente, más de una semana antes de lo previsto.

En sus publicaciones posteriores, Zimbardo mantuvo que el experimento demostró que la propia situación de encarcelamiento, más que los rasgos de personalidad individuales, causaban el comportamiento de los participantes, tanto carceleros como presos. Zimbardo concluyó que incluso las personas que tienen principios morales, personas 'buenas', cuando se ven expuestas a situaciones específicas, pueden realizar acciones desreguladas y violentas. Llamó efecto Lucifer a este fenómeno. El experimento fue muy cuestionado desde su propia realización, tanto desde el punto de vista ético como desde el científico, y hoy día se sigue discutiendo sobre la validez de sus resultados.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Noticias recomendadas

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.