Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

elena sierra

Jueves, 20 de febrero 2020, 00:52

Ahora todo se sabe, pero durante mucho tiempo el nombre que le dieron los habitantes de la zona a esas enormes piedras que están en medio del campo en algún punto de la Zona Media navarra respondía a la superstición, a la creencia absoluta en el mal, al miedo. Lo del Puente del Diablo, el nombre por el que aun se conoce a la estructura pese a que hace ya mucho que se conoce su origen real, se debía a que a nadie le cabía en la cabeza que esos pedruscazos, que evidentemente no habían llegado hasta ahí de forma natural, los hubieran puesto las personas. ¿Pero cómo iba a ser eso un trabajo de humanos? También el acueducto de Segovia tiene su leyenda, y está relacionada con el demonio. La presa romana de Andelos, en lo alto de la colina y entre campos de labranza, tenía que ser también un invento del diablo, ¿no?

No, es algo mucho mejor: es una obra de ingeniería bien humana, diseñada para retener el agua de un riachuelo y llevarla, canal mediante, hacia un depósito situado un par de kilómetros o casi tres más abajo. Entraba por un lateral, cayendo por la fuerza de la gravedad, y salía por el de enfrente, también guiada por la cuesta abajo. Después, el agua seguía su camino por un acueducto hasta la que fue una ciudad romana de unos 2.500 habitantes situada en un promontorio sobre el río Arga.

Tiene, hoy como entonces, unas vistas maravillosas: el río y el paisaje de las Nequeas, esa orografía propia de la zona. Como no era posible traer el agua de abajo, se montaron un embalse arriba, montecito adentro. Eran muy listos, pero también metían la pata, que nadie se crea. Construyeron un primer muro que pronto venció por el empuje del agua, así que tuvieron que levantar otro muro aun más grueso y alto. Restos de ambos son visibles ahora entre las hierbas del campo. Todo eso que ahora es verde (al menos en esta época del año) fue una lámina de agua.

La presa y lo que queda del depósito extramuros de la ciudad, a medio camino de una cuesta que baja directa hasta el yacimiento de Andelos, se pueden visitar en una mañana de caminata sin problema, son tres kilómetros de ida y otros tres de vuelta por un camino rural. Están perfectamente señalizados y hasta cuentan con unos miradores en altura para hacerse una mejor idea del antiquísimo y complejo sistema hidráulico que abastecía de agua a una ciudad cuya época de esplendor data de los siglos I y II d.C.

Está bien darse el paseo sin más, solo por andar en la naturaleza y saber algo más de la presencia romana en Navarra. Pero lo suyo es pagar la entrada del museo (dos euros los adultos, uno los críos), ver la maqueta que pone cada cosa en su sitio a vista de pájaro y echarle un vistazo a los útiles que se han rescatado en las excavaciones. Después, se pasa a caminar por la antigua ciudad, Andelos, que se levantó sobre un poblado de la Edad del Hierro (de entre los siglos IV y III antes de Cristo) cerca de Muruzabal de Andión, a 25 kilómetros de Estella.

Si ha llegado hasta nuestros días en buen estado, como para que podamos situar cada construcción, admirarnos y aprender algo, es porque varios cientos de años después de su fundación alguna peste hizo que murieran o se largaran todos los vecinos ya en el siglo XIV. Es decir, que los humanos desaparecieran y que las calles, casas y templos cayeran en el olvido –no hay ningún núcleo habitado ni en esta ubicación ni al lado, hay que ir a Mendigorría–, significó que la tierra pudiera cubrirlo todo antes de que las piedras fueran reutilizadas en otras construcciones o de que las infraestructuras lo destrozaran.

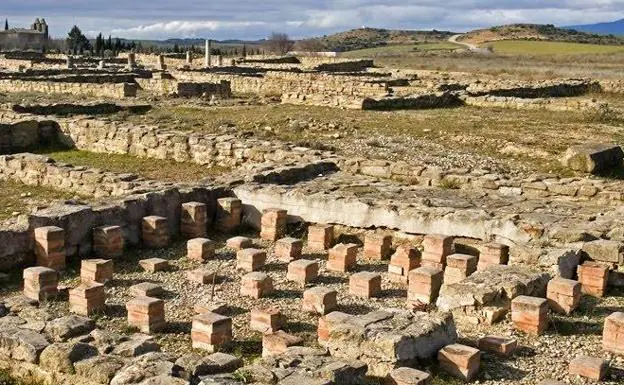

Alguna que otra piedra sí está en otro lado, como en la vecina ermita de la Virgen de Andión, que en una de sus fachadas luce un par de losas con inscripciones romanas. Pero en Andelos es posible ver, perfectamente, las de las calles de la ciudad –el cardo, que iba de norte a sur, y el decumano, de este a oeste–, las de las bases de la calle porticada y la casa del peristilo y la del impluvium, los restos de las termas –que se utilizaban no solo para los baños sino también para algunos espectáculos de entretenimiento–, la lavandería, el Castellum Aquae en el que finalizaba el sistema de traída de agua... Y en uno de los laterales del yacimiento, lo que se ve son los restos del poblado posterior a la ciudad romana, que compartió espacio. Fue mucho más pequeño que Andelos: se habla de algo más de 60 fuegos o viviendas.

Hablando de viviendas, y volviendo a las romanas, cerca de Andelos está la Villa Romana de las Musas de Arellano, que es el complemento perfecto a la primera visita. En coche, la distancia se cubre en algo más de media hora. Lo que se va a ver es una gran hacienda de la época a la que no le faltan los mosaicos. Y menudos mosaicos, vaya; aquí hubo poderío, está claro.

Esto fue en la segunda época de la villa, que tuvo dos. La primera fue como explotación agrícola y bodega, durante más de 200 años desde el I d.C. Un ataque bárbaro o un accidente acabaron con ese periodo, pero de entonces quedan todas las estancias dedicadas a la elaboración del vino y una cisterna de tres metros de profundidad para abastecer de agua al complejo. Las 15 'dolias' o tinajas que contenían el vino –con una capacidad media de 700 litros– y el altar de piedra que las acompaña son originales.

La hacienda fue abandonada y vuelta a habitar ya en el siglo IV. Quien la recuperó no fue cualquiera, a la vista de que decidió reconstruirla dotándola de todas las comodidades de las grandes villas de los emperadores. Así surgieron el salón principal decorado con mosaicos de Cibeles, Attis y Adonis y con muros pintados (90 metros cuadrados nada menos), los dormitorios principales también decorados con mosaicos y otras estancias similares.

En el interior del museo-villa, hay otros dos testigos de esta segunda época que, en realidad, estuvieron en origen en el exterior. Son las representaciones de dos cabezas de toro que, en su momento, estuvieron en el altar de lo que debió de ser un edificio porticado con jardín central. Esas representaciones animales indican que aquí se rendía culto a la diosa Cibeles. ¿Cómo? Entre otras cosas, sacrificando un toro en lo que se llama rito del taurobolio, una especie de bautismo de sangre que los romanos importaron de Oriente para rendirle honores a la Magna Mater.

La Villa Romana de Las Musas de Arellano –el mosaico de este nombre que puede verse en su interior es una reproducción, ya que el original está en el Museo Nacional de Arqueología– es un hallazgo. Y visitarlo cuesta lo mismo que adentrarse en Andelos. No es, además, el último vestigio romano de la zona.

En la localidad de Cirauqui, a otra media hora en coche de ambos yacimientos, el Camino de Santiago pasa sí o sí por una antigua calzada que se convierte en un puente sobre el arroyo Iguste. A este rincón del pueblo lo llaman barranco y en su tiempo era una defensa natural ante las acometidas del enemigo. La primera conserva las aceras y el pavimento y va bajando al encuentro del río entre cipreses.

El segundo, aunque data de la misma época, a comienzos del siglo XVIII fue remozado en la parte superior y tiene otra pinta. Aun así, merece la pena atravesarlo... cosa que no era nada recomendable hacer con el puente del Molino, según la leyenda, allá por la Edad Media. Aymeric Picaud, el peregrino que escribió el Códice Calixtino en el siglo XII, recogió que los lugareños aprovechaban para saquear allí a los incautos.

Fuera cierto o no, el hecho es que el pueblo, subidito en un altozano como es habitual por la zona, es ahora un lugar tranquilo con viejo portal de entrada, un par de templos (la iglesia fortaleza de San Román y la de Santa Catalina, dos bellezas), callejuelas y casonas blasonadas, unos cuantos albergues para caminantes y buenas vistas del valle del río Salado.

El 23 de febrero es el Día de la Tostada de Arróniz, localidad del aceite y las conservas situada a nada de la Villa de las Musas y de Cirauqui, a 20 kilómetros al sur de Estella. Esto significa que el domingo por la mañana se reparten tostadicas bañadas con el nuevo aceite de oliva virgen extra del Trujal Mendía y que hay feria de productos artesanales y gastronómicos. La víspera se organizan concursos de postres y aceitunas. Arróniz es el pueblo más al norte en el que se elabora este oro líquido y no es por cualquier razón: dice la leyenda que el olivo que crece en la ermita de Mendía nació de las lágrimas de la Virgen. trujalmendia.com

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Noticias recomendadas

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.