Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Tierra de paso, tierra de frontera... y de vino. La historia de Rioja Alavesa podría explicarse a través de estos tres conceptos, que han marcado su devenir durante los últimos 4.700 años cuando en fecha tan lejana como esa, perdida en los albores de la Humanidad, las primeras tribus de pastores legaron a la posteridad el recuerdo de su existencia mediante construcciones megalíticas como el dolmen de la Hechicera, en Elvillar, o los menhires de Laguardia, Leza, Villabuena, Elvillar y Kripan. Aquellos hombres y mujeres que cazaban, pescaban y recolectaban para su sustento supieron sacar partido de un clima riguroso y la tierra relativamente pobre que se extendía en una franja de 40 kilómetros de largo y 10 de ancho entre las laderas de la Sierra de Cantabria (o Toloño) y el río Ebro.

También obtuvieron un rendimiento suficiente los berones, pueblo de origen celta que dejó a quien lo supiera ver sus castros o poblados como el de La Hoya, habitado de forma permanente desde el 1200 a.C. hasta el 250 a.C., con su muralla, sus calles bien trazadas y sus viviendas. El calendario marca más tarde la hora de Roma, su imperio, las legiones y su estilo práctico de entender la vida gracias a las ciudades, los puentes y los caminos, pero de ellos queda poco o nada, aunque de un modo u otro sembraron la semilla de lo que hoy es la razón de la fama de la comarca: el vino.

Hay que buscar entonces los lagares rupestres diseminados por el territorio, la primera prueba material de que en Rioja Alavesa se cultivaba la vid y se elaboraba vino. Tras el tiempo oscuro que sigue a la caída de Roma llegan la luz de la agricultura árabe, las guerras de conquista y represalia y el avance de las huestes cristianas. La comarca se integra en el reino de Navarra (el panteón de sus reyes está en la cercana Nájera) y la repoblación empieza a asentar el territorio: una iglesia, una aldea y campos labrados de vid, cereal, olivos... con vaivenes de bienestar y miseria hasta llegar al siglo XVII.

«Son los años de esplendor de Rioja Alavesa», explica el historiador Miguel Larreina. Vitoria y un Bilbao que empieza a crecer demandan vino y las guerras entre Francia e Inglaterra cortan el suministro de caldos franceses. Aparecen los arrieros, –«la gran figura del momento», ilustra Larreina–, se mejora el camino real de Orduña y el consumo de vino alavés se multiplica por cinco. Aldeas diminutas como Elciego o Labastida, por ejemplo, se dotan de iglesias con aire catedralicio, se construyen palacios, se excavan calados interminables y la población crece de forma exponencial. «El flujo del vino era como el del petróleo en la era moderna», añade el historiador.

Y la situación, con los vaivenes que siempre propicia la historia, permanece relativamente estable hasta finales de la década del siglo XIX, cuando se extiende el uso del ferrocarril (que permite importar vino de otras latitudes) y la filoxera. El territorio, ilustra Miguel Larreina, pasa de tener «la renta per cápita más alta del País Vasco a ser un lugar de pobreza y emigración».

Pero es en ese tramo final del siglo XIX cuando, entre turbulencias, se implantan las técnicas que convertirán la comarca en una referencia enológica mundial. Lo cuenta Ludger Mees, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, que dedicó su tesis doctoral a investigar cómo surgen los caldos de calidad. El texto fue reeditado en 2018 como libro ('El Medoc Alavés. La revolución del vino de Rioja', Ed. La Fábrica) y analiza las causas de lo que el historiador denomina como una revolución.

Mees, que es coautor también de 'Una historia social del vino. Rioja, Navarra, Cataluña 1860-1940', Ed. Tecnos), explica que el exceso de producción de 1858 arruinó los precios y obligó a las mentes más preclaras del momento, lideradas por la poderosa Diputación Foral, a explorar qué se hacía en Burdeos, la región vitivinícola por excelencia.

«El vino que se hacía tenía el defecto de que con el calor o el movimiento se echaba a perder, de modo que no se podía comercializar muy lejos», dice Mees. Entran entonces en escena el diputado general y político muy bien conectado con las élites madrileñas Pedro Egaña y el marqués de Riscal, Camilo Hurtado de Amézaga, que vivía entonces en Burdeos. El aristócrata 'ficha' a Jean Pineau, mayordomo (hoy sería el enólogo), de un chateau del Medoc y, ofreciéndole el triple de su sueldo, consigue que se venga a Rioja Alavesa.

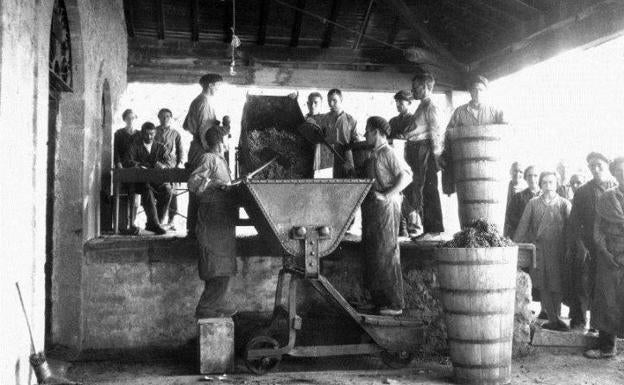

Pineau, cuya tumba reposa en Elciego, enseña a los cosecheros «los secretos del vino de Burdeos»: el cuidado de la uva, vendimiar en el momento adecuado, el envejecimiento del vino, el uso de barricas (para lo que pone en marcha una tonelería en Laguardia) o la técnica de los tres trasiegos. La primera cosecha elaborada según las nuevas técnicas se obtiene en 1862; tres años más tarde el vino de Rioja Alavesa se presenta en la Exposición Internacional, y un año más tarde Pedro Egaña ejerce sus influencias en Madrid y envía botellas a políticos, periodistas y a la Casa Real.

Es algo que se circunscribe a Rioja Alavesa y, en la comarca, a unos pocos cosecheros, pues la mayoría carecía de recursos para esperar el tiempo necesario para la crianza. Sin embargo, los pasos para producir un vino de altísima calidad se han dado ya. Es una nueva marca que dispone incluso de su etiqueta, que liga la comarca con Burdeos y tienta a los industriales (nacionales y extranjeros) a invertir en el vino.

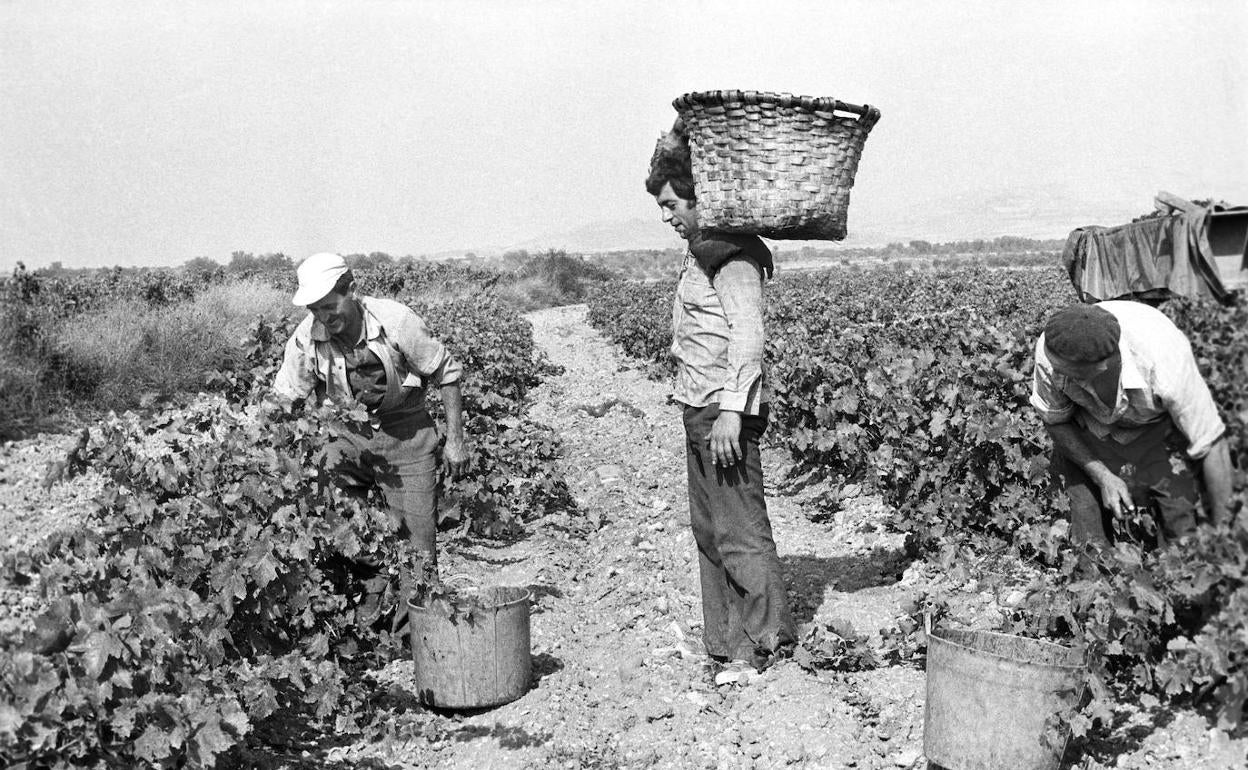

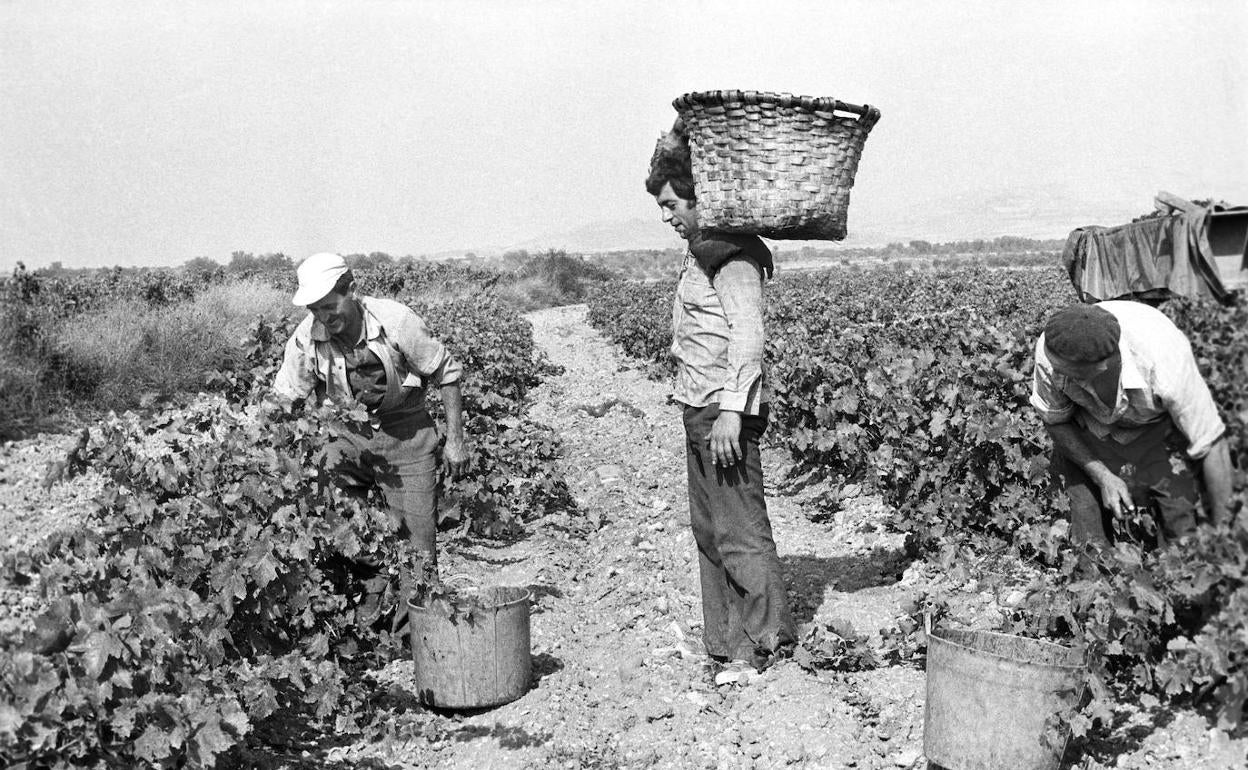

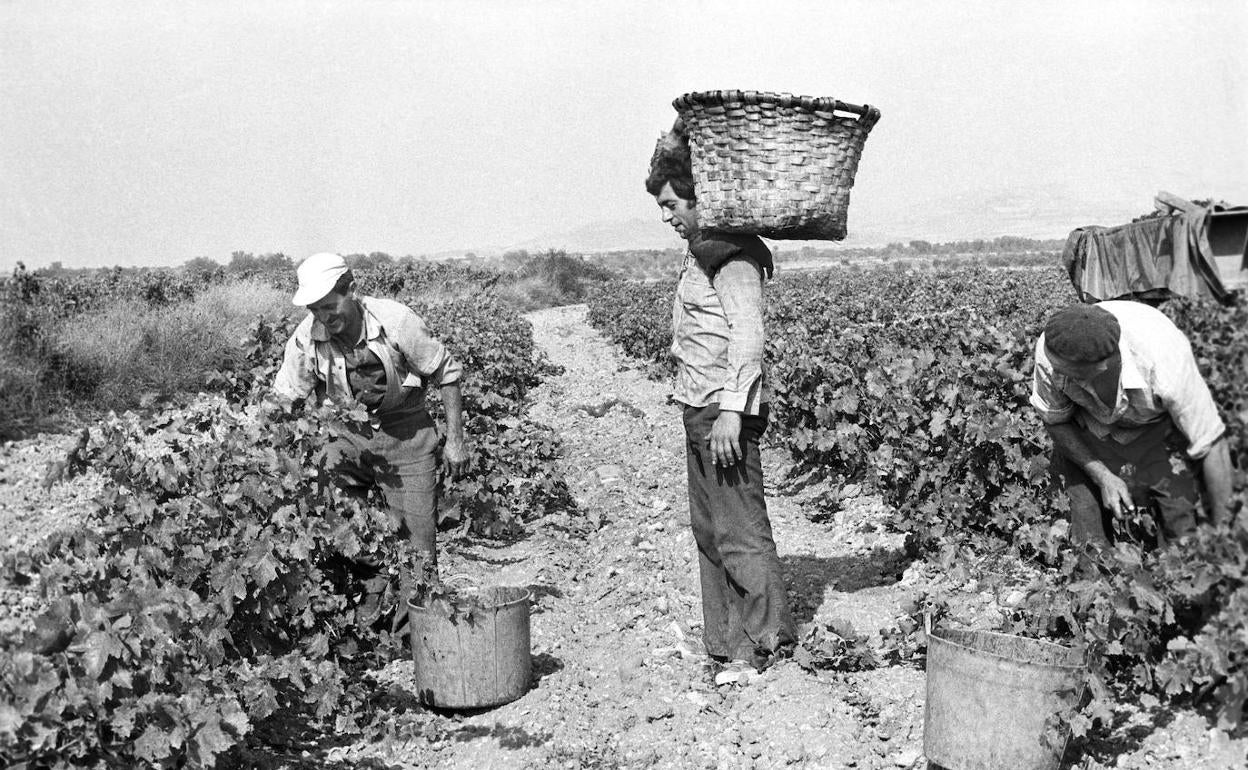

Las nuevas y grandes bodegas compran la uva a los pequeños cosecheros, incluso fuera de Rioja Alavesa, donde se consigue más barata. Los propietarios de pequeñas parcelas y los sindicatos católicos presionan para que los caldos de la comarca se elaboren sólo con uva local y lo consiguen, dándose los primeros pasos para la implantación en 1925 de la Denominación de Origen. «Los años 20 son una época terrible y le sigue la pobreza absoluta de la posguerra, y la situación no reflotará hasta los años 70», subraya Larreina.

Pero, pese a los problemas, el camino hacia la consecución de grandes vinos ha quedado expedito, y sobre ello escribiremos la próxima semana.

En la tierra de la vid, los calados y las bodegas palaciegas o diseñadas por arquitectos de renombre, es posible encontrar entre los viñedos la primera herramienta fabricada por el ser humano para la elaboración del vino. Y en Rioja Alavesa, quien busca halla. Se estima que es el territorio con mayor cantidad de lagares rupestres de todo el mundo, pues en la orilla norte del Ebro (eso incluye localidades riojanas como San Vicente de la Sonsierra o Ábalos) hay localizados unos 200, casi todos los que hay en la Denominación de Origen. Situados en puntos altos y estratégicamente fabricados junto a los viñedos, estas construcciones medievales consistían en una oquedad labrada en la roca donde la uva era pisada. Unos canales de salida y una ligera pendiente permitían que el mosto fuera recogido en recipientes para su posterior traslado.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Noticias recomendadas

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.