INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

La vida después del coronavirus | Capítulo 11 ·

Sin ciencia no hay futuro... ¿Apostará España por el conocimiento?Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

La vida después del coronavirus | Capítulo 11 ·

Sin ciencia no hay futuro... ¿Apostará España por el conocimiento?Egmond aan Zee, un pueblo holandés a orillas del mar del Norte, tenía previsto acoger en mayo un congreso sobre coronavirus. Los principales expertos en ese tipo de patógenos iban a compartir sus conocimientos durante cinco días. Sin embargo, en enero, el organizador del encuentro temía que no fuera a haber los suficientes inscritos como para garantizar su celebración. En 2003, el SARS-CoV, causante del síndrome respiratorio agudo grave, había infectado a 8.000 personas en todo el mundo, matado a 774 y atraído a muchos investigadores hacia ese campo de estudio, pero, diecisiete años después del bum, apenas quedaban unas decenas de grupos en activo. Entonces, el estallido de la pandemia obligó a posponer el congreso holandés, y los científicos se metieron en sus laboratorios para desentrañar los secretos del nuevo coronavirus.

«Si hace unos meses te hubieran preguntado si con el dinero de tus impuestos subvencionarías una investigación sobre virus en murciélagos, ¿qué habrías respondido?», preguntó en Twitter el 8 de abril Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra. Ahora, visto que ese mamífero es huésped del coronavirus del que muy probablemente deriva el SARS-CoV-2, es fácil decir que habría que haber financiado el proyecto. Pero la ciencia básica, esa que persigue conocer cómo funciona el mundo -incluidos los virus animales-, rara vez aporta beneficios inmediatos más allá del saber. No hay garantías de que vaya a ser útil para algo ni cuándo. Así que la investigación de patógenos en murciélagos, seguramente para muchos, hubiera supuesto un malgasto hace unos meses.

José María Mato (Bioquímico) Doctor en Ciencias Químicas, nació en Madrid en 1949. Presidió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1992 y 1996, y dirige CIC bioGUNE y CIC biomaGUNE desde la fundación de ambos centros de biomedicina, en 2003. Premio Nacional de Investigación en Medicina, su campo de estudio es la enfermedad de hígado graso, la regeneración hepática y el cáncer de hígado.

Daniel López Acuña (Epidemiólogo) Hijo de un niño de la guerra, nació en Ciudad de México en 1954. Es doctor en Salud Pública y ha trabajado durante más de tres décadas para la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que fue director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis entre los años 2006 y 2011. En la actualidad, ejerce como profesor adjunto de la Escuela Andaluza de Salud Pública y de la Universidad Camilo José Cela.

Juan Luis Arsuaga (Paleoantropólogo) Vinculado a las excavaciones de la sierra de Atapuerca desde su juventud, nació en Madrid en 1954. Es doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Paleontología, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 1997, y un apasionado de la divulgación. El equipo que codirige en los yacimientos burgaleses descubrió al mundo en 1994 un nuevo homínido, el 'Homo antecessor'.

«No hay por qué pensar que con estrategias conocidas vayamos a dar en poco tiempo con una vacuna contra este coronavirus. Casi cuarenta años después de su descubrimiento, no tenemos una contra el virus del sida. Por fortuna, hace una década que el sida es una enfermedad crónica, pero el tratamiento que lo ha conseguido es fruto de la investigación básica, de nuevos hallazgos», destaca el bioquímico José María Mato. El conocimiento fundamental, ese que en principio parece no servir para nada, «es totalmente necesario y acaba siendo útil para miles de cosas. ¿Qué interés tiene descubrir que existen los microARN? ¡Vaya tontería!, puedes decir. Pues resulta que el microARN es ahora una de las herramientas fundamentales en el desarrollo de vacunas», indica el que fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1992 y 1996.

España, sostiene Mato, tiene que invertir en ciencia básica, como hacen Estados Unidos y Alemania. «Un país con poca ciencia para su tamaño, como el nuestro, no debe abandonar el conocimiento fundamental. Si haces una convocatoria de ayudas a la investigación sobre coronavirus, como hay que buscar dinero, todo el mundo disfrazará de coronavirus lo que hace. Pero el conocimiento que se genere será simplemente aditivo; es poco probable que sea disruptivo. Además de financiar la investigación de alta calidad sobre patógenos emergentes, hay que apostar por el conocimiento nuevo y cuidar la química, la biología, las ciencias sociales, las matemáticas…». «Estamos demasiado acostumbrados a invertir en temas de I+D muy ligados a las posibilidades comerciales y los problemas del momento, pero no a una capacidad anticipatoria de escenarios que igual no parecen muy probables, pero que pueden darse, como una pandemia», apunta Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS.

josé maría mato

Los expertos calculan que al menos el 75% de las nuevas enfermedades infecciosas emergentes son de origen animal. En las últimas décadas hemos vivido brotes de enfermedades zoonóticas como el sida, el ébola, el virus del Nilo Occidental, la gripe A, el zika, el nipah, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS), el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS)… «Contábamos ya con ejemplos de que, cuando un patógeno viral salta de un reservorio animal al ser humano, podemos tener un brote de consecuencias imprevisibles. Debemos potenciar la investigación de virus en animales y de tecnologías que nos permitan desarrollar rápidamente vacunas», afirma el exdirectivo de la OMS, organismo que alertó ya en 2018 del riesgo de que una llamada enfermedad X, provocada por un patógeno desconocido, desencadenara una epidemia grave.

«En el caso del SARS-CoV-2, ha tenido un enorme peso la transmisión silenciosa, a través de personas sin síntomas», sostiene el epidemiólogo, para quien 'Contagio' (2011) refleja cómo pudo empezar la actual crisis. En la película de Steven Soderbergh, inspirada en la amenaza de la gripe A, la deforestación en China destruye el hábitat de un murciélago que transmite un virus a un cerdo que acaba en un restaurante de Macao, donde un cocinero lo manipula y contagia al darle la mano a una comensal estadounidense que regresa a su casa de Chicago con un resfriado que no es tal.

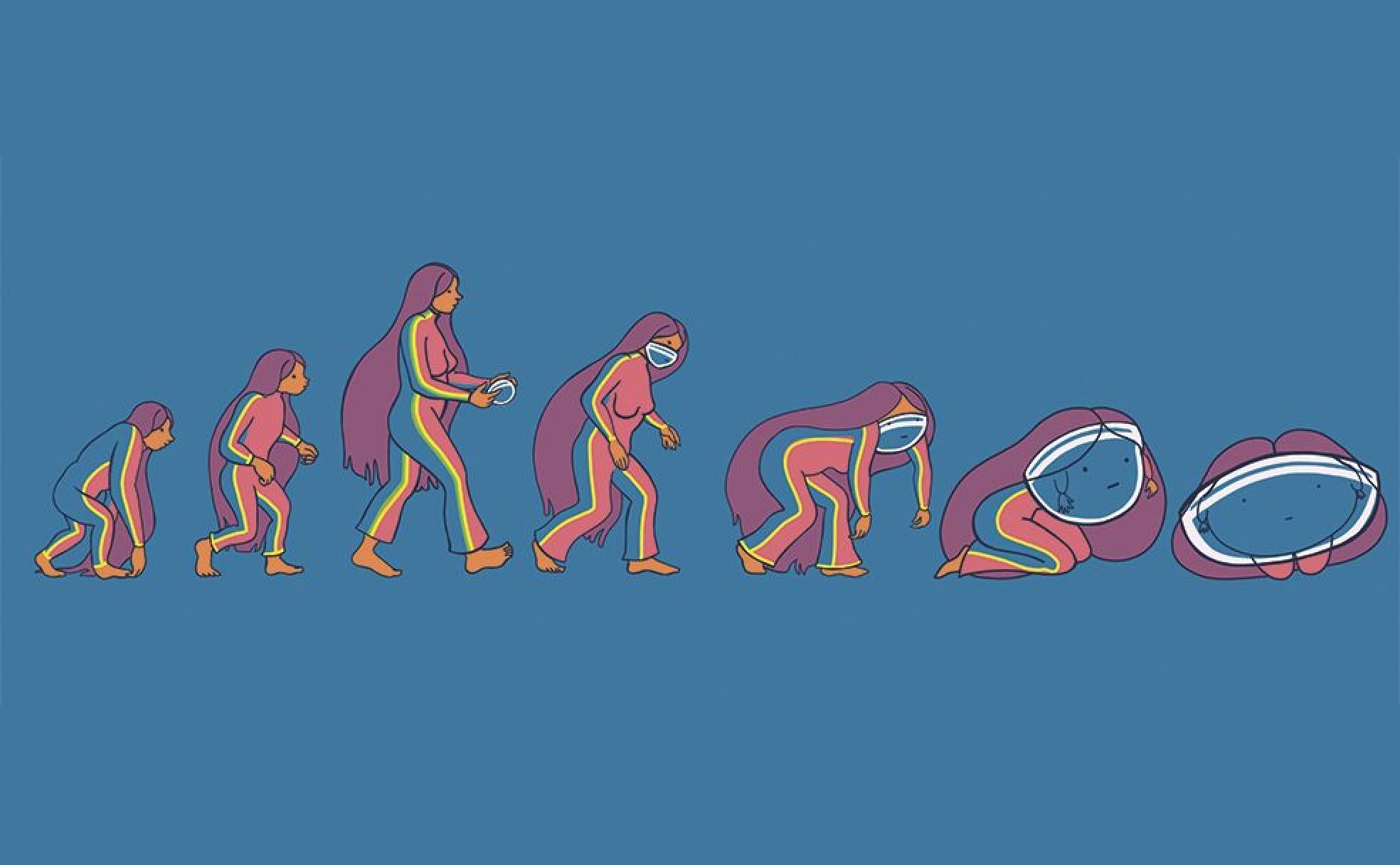

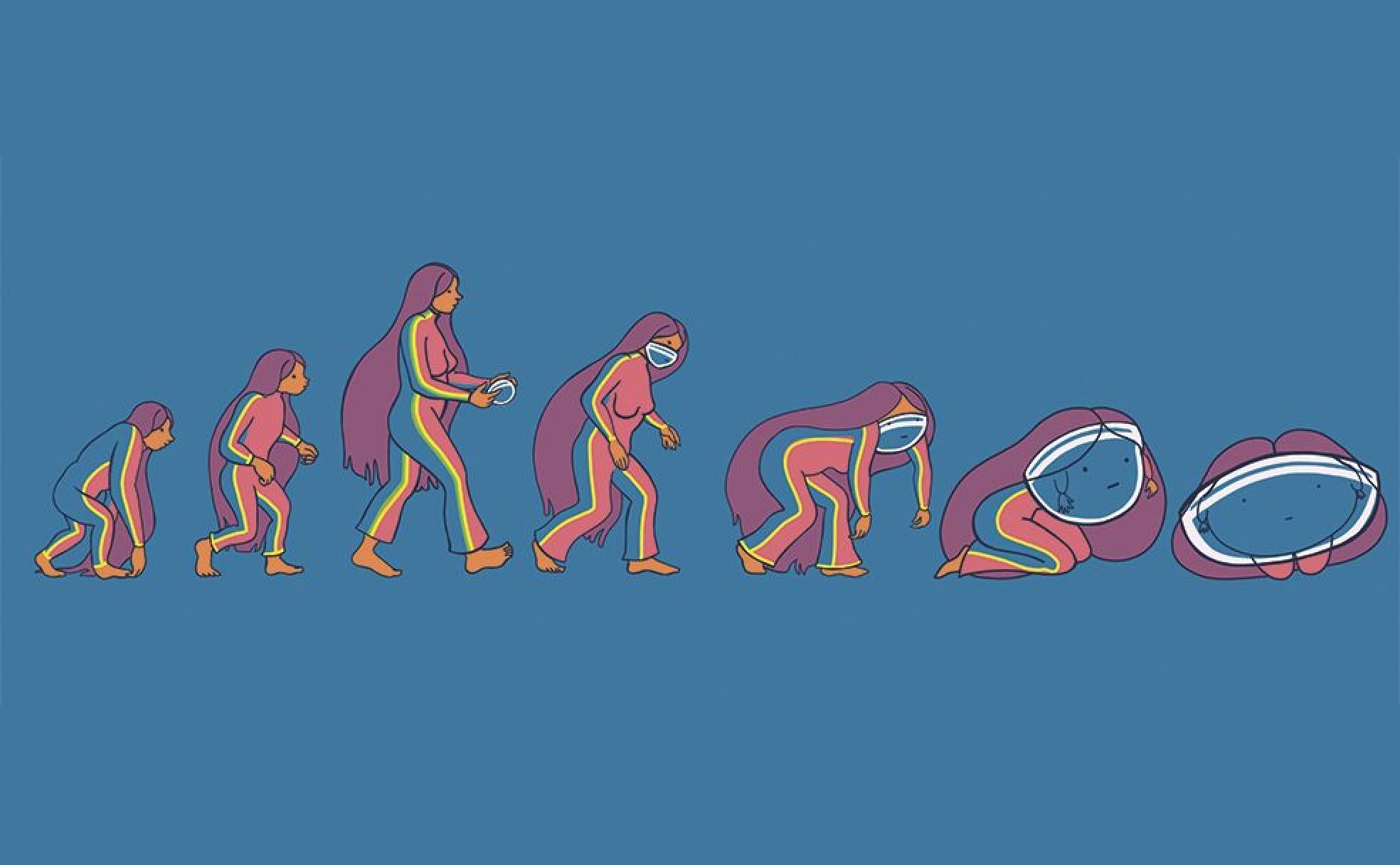

Máster en Investigación y Creación en Arte y licenciada en Bellas Artes, ha participado en exposiciones colectivas en ciudades como Seúl, París, Pekín, Bilbao, Madrid o Vitoria. Como ilustradora, ha publicado varios libros de literatura infantil y juvenil y compagina su actividad artística con la docencia, como profesora eventual en la Universidad Pública de Navarra.

Web: www.leireurbeltz.com

López Acuña advierte de que «hay una alta probabilidad de que suframos más pandemias como esta. No podemos ignorar el impacto del cambio climático, que puede hacer que revivan virus que han estado congelados milenios en la Antártida y el Ártico, ni nuestro papel como destructores de ecosistemas». Hace cuatro años estalló en Siberia un brote de ántrax que mató a 2.300 renos y afectó a 21 personas, miembros de comunidades de pastores nómadas. Lo causó el deshielo del permafrost al sacar a la luz el cuerpo de un reno muerto por carbunco 75 años antes, lo que propició la expansión de las esporas de 'Bacillus anthracis' que contenían los restos congelados.

«La actual pandemia nos ha pillado a todos con la guardia baja. El simulacro más aproximado fue el brote de la gripe aviar de 2009, que nos obligó a hacer muchos preparativos y tener reservas estratégicas de fármacos y equipos de protección», recuerda el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Como al final la gripe A no fue la epidemia temida, después se cuestionó el papel de la OMS y hubo quienes vieron conspiraciones en la compra masiva del famoso Tamiflu y las vacunas. «Los países consideraron exagerado lo que se había hecho y fueron bajando la inversión, las reservas estratégicas, el adiestramiento de personal y los planes de contingencia. Hasta que vino el lobo», lamenta López Acuña.

A este lobo, un virus que ha obligado a confinarse en mayor o menor medida a 4.000 millones de seres humanos, solo hay un arma que puede controlarlo. «Desde el principio de la pandemia se dijo, con razón, que la ciencia es la solución. Pero, ¿dónde ha estado en España el ministro de Ciencia? No se le ha visto en las comparecencias públicas junto a sus colegas de Sanidad e Industria, Comercio y Turismo. Eso es que no se le ha tenido en cuenta. Y si no se le ha tenido en cuenta en esta situación, dudo de que después de la desescalada la ciencia vaya a ocupar el lugar que le corresponde», argumenta Mato, a quien le resulta particularmente llamativo cómo a prácticamente nadie le ha preocupado en Occidente el cierre de los laboratorios durante lo más duro del confinamiento. Si el problema solo se soluciona con ciencia, ¿cómo se explica que muchos investigadores se quedaran en sus casas y sus laboratorios, cerrados a cal y canto?

juan luis arsuaga

«Esta crisis ha sido la oportunidad que ha aprovechado China para hacerse con un papel muy destacado en la ciencia mundial. Eso se ve en el número de trabajos excelentes sobre el coronavirus que están publicando las mejores revistas científicas: aislamiento, secuenciación del genoma, estructura, dianas… Su maquinaria científica ya era muy buena, pero este era un tema en el que solo ellos podían ser los primeros, porque allí empezó». El director de CIC bioGUNE y CIC biomaGUNE -los dos considerados Centros de Excelencia Severo Ochoa- cree que «el centro de gravedad de la ciencia, que siempre ha sido una empresa universal, se ha desplazado en parte hacia Asia, y Europa debería de tener cuidado». A su juicio, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania tratarán de no quedarse atrás respecto a China, lo que supondrá una decidida apuesta por la ciencia. Sin embargo, teme que en España «se intente justificar lo injustificable», el mantenimiento del minúsculo gasto en I+D, con el impacto económico de la crisis sanitaria.

«A la vuelta del coronavirus, seguiremos teniendo los mismos problemas que antes», advierte el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga. En el caso de la ciencia española, el principal es una inversión a la cola de Europa. En 2018, último año del que hay datos, nuestro país destinó a I+D el equivalente al 1,24% del PIB. En euros contantes y sonantes, 14.946 millones, poco más que lo gastado en 2008 -14.701 millones-, antes de los brutales recortes de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Mientras entre 2009 y 2018 el presupuesto en I+D creció en China un 120%, en Alemania un 38% y en el conjunto de la UE un 27%, en España sólo lo hizo un 2,5%. Nuestra ciencia no ha recuperado todavía el nivel de inversión previo a la penúltima crisis -su máximo fue el 1,4% del PIB en 2010- y está muy lejos del 2% que, según el 'Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2017-2020', tenía que haber alcanzado este año para situarnos en la media europea (2,1%).

«Cada uno puede maquillar las cifras como quiera, pero la realidad es muy testaruda y la situación de la ciencia española es mala. Partiendo de eso y de la poca autoridad que tuvo la ciencia en la crisis anterior, ¿por qué vamos a pensar que ahora va a cambiar? Los españoles sí creemos en la ciencia, pero creemos en la ciencia que hacen otros. O, al menos, ese es el mensaje que transmiten los gobiernos, con las excepciones del País Vasco, Cataluña y, más recientemente, Galicia», aprecia Mato. Euskadi es desde hace años la comunidad autónoma que más invierte en I+D, fin al que destinó en 2018 el 1,96% del PIB, frente al 1,71% de Madrid, el 1,68% de Navarra y el 1,52% de Cataluña.

«Si de pronto una universidad española se pone entre las veinte primeras del mundo, las demás se preocuparán y se pondrán las pilas. Eso está ocurriendo al nivel de las comunidades autónomas. En ciencia, la primera que espabiló fue Cataluña, luego lo hizo el País Vasco y ahora creo que la virtud del ejemplo va a cundir en Madrid. Antes mirábamos a Oxford y Cambridge, pero ahora, cuando al político madrileño le dices que en España lo están haciendo muy bien en Cataluña, él no va a querer que Madrid sea menos», dice Arsuaga, para quien, en el futuro inmediato, «las cosas pintan fatal. No va a haber dinero para nada».

daniel lópez acuña

El bioquímico José María Mato cree que «no hay ninguna voluntad política» por parte del Ejecutivo central de llevar a cabo el esfuerzo necesario para situar al país en la primera división de la ciencia mundial, y que es algo que ha dejado en manos de las comunidades autónomas. Intuye que en la España postpandemia habrá islas científicas que se corresponderán con aquellas regiones que ya hoy consideran la I+D una prioridad. Arsuaga es de la misma opinión, y descarta que vayamos de repente a volcarnos en la ciencia. «Lo del cambio del modelo productivo hacia uno basado en el conocimiento y la innovación es un mantra que los políticos repiten ante cualquier crisis. Es como si vas en un buque que se hunde, te das cuenta de que los barcos deberían llevar botes salvavidas y el siguiente que se va a pique tampoco los lleva».

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende que la inversión en ciencia alcance en España el 2% del PIB en 2025 -la UE se ha marcado el 3% para ese año- y el 3% en 2030. Desgraciadamente, la historia reciente demuestra que, en nuestro país, esos objetivos temporales se alejan según pasan los años para seguir siempre ante un horizonte que parece inalcanzable, como les ocurre a la fusión nuclear o el primer viaje tripulado a Marte. «Debe quedar claro que los científicos no queremos un subidón puntual del presupuesto, porque eso no hay forma de asumirlo y, además, no sirve de nada. Hoy me pueden dar dinero para diez contratos o para que compre una máquina, pero el año que viene ¿cómo mantengo esos contratos o la máquina? Queremos una subida progresiva; por ejemplo, del 10% anual», explica el codirector de las excavaciones de Atapuerca y director del Museo de la Evolución Humana de Burgos, que reivindica el valor económico de la investigación. «Sin ciencia no hay dinero, porque la economía global está basada en el conocimiento. La ciencia no es un lujo, no es algo superfluo. Es una inversión económica. Como la cultura. No hay futuro si no apuestas por la ciencia»

La solución al coronavirus será global. Nunca la comunidad científica había trabajado tan unida ni intercambiado conocimientos a tanta velocidad. Es la cara de la globalización en la crisis sanitaria que atravesamos, pero también hay una cruz. «Uno de los grandes desafíos del futuro es la movilidad humana que conlleva la globalización. No solo las migraciones forzadas, sino también el turismo y los viajes de negocios. En ningún momento de la Historia ha existido algo parecido, y eso tiene implicaciones epidemiológicas, porque la enfermedad que antes podía contenerse en un entorno limitado hoy tiene más probabilidades de convertirse en un elemento pandémico. Ahí es donde vamos a tener que prepararnos, y eso nos va a llevar quizás a considerar hasta restricciones en los viajes internacionales», aventura López Acuña. «Si el 14,9% de tu PIB depende del turismo de masas, ahora tu objetivo prioritario será reactivar la economía para que vuelvan a venir a España más de 80 millones de turistas anuales. Pero, si ese turismo masivo tiene que reformularse, ¿no debería un país como el nuestro tener un plan alternativo?», pregunta Mato.

¿Qué pasará con los congresos y seminarios hasta que se encuentre una vacuna contra el coronavirus? A José María Mato le preocupa la virtualidad a la que puedan verse abocados ese tipo de actos. El director de CIC bioGUNE y CIC biomaGUNE asiste en persona a dos grandes al año. «En uno, el llamado Encuentro del Hígado, que se celebra en Estados Unidos, nos vemos miles de científicos». Expertos que presentan los resultados de sus estudios, se conocen físicamente o se reencuentran, y comparten cafés, almuerzos y cenas en los que intercambian ideas y surgen proyectos. «El contacto físico es un acelerador de la ciencia», asegura Mato, que participa en muchas reuniones científicas virtuales. Un acelerador que ha chocado contra el coronavirus.

Rentabilidad económica | El ejemplo de Atapuerca Las excavaciones prehistóricas han hecho de Burgos un foco del saber sobre la evolución humana y han puesto la ciudad en el mapa mundial del turismo, gracias a un centro de investigación y un museo sin parangón en el sur de Europa.

Urgencia | La ciencia como salvavidas «El mundo está mirando a los científicos más que nunca -dice el bioquímico José María Mato-. Quiere que dejen todo lo que estén haciendo, se vuelquen en la investigación del coronavirus y encuentren cuanto antes una vacuna».

Seguridad sanitaria | Un asunto global «Hay que pensar en la seguridad sanitaria como un bien público mundial al que todos debemos contribuir. Tenemos que hacer cesiones en la soberanía nacional para la investigación y el control de brotes», afirma Daniel López Acuña.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.