LA CIUDAD

La vida después del coronavirus | Capítulo 3 ·

Cómo juntar a miles de personas y que sean felices rozándose menosSecciones

Servicios

Destacamos

Edición

La vida después del coronavirus | Capítulo 3 ·

Cómo juntar a miles de personas y que sean felices rozándose menosEs la ciudad uno de los inventos más admirables de la Humanidad. Un espacio donde se junta un montón de gente diferente y donde ocurren cosas extraordinarias. «La ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia», proclamaba José Ortega y Gasset. También es el entorno más eficiente en el que vivir, porque, cuanto más concentrada está la población, menos suelo se consume, más fácil es prestar los servicios básicos (recogida de basuras, saneamiento, transporte...) y funcionan bien engrasadas las economías de escala. Y va, y llega el coronavirus. La densidad, ese bullebulle de almas, se convierte en el enemigo. Así que se pone en riesgo el atractivo de las urbes. Pero también se abre una oportunidad para repensarlas, mejorarlas, para crear entornos más sugerentes y más amables. De conseguirlo, además, depende el futuro del planeta y hasta de cerrar el paso a futuras pandemias.

Mucho antes de que el suelo se abriese bajo nuestros pies por esta pandemia, el futuro de las ciudades ya era objeto de análisis y debate intenso. Fundamentalmente, porque las ciudades son el futuro. El planeta lleva décadas viviendo un frenético proceso de urbanización y el 75% de la población europea ya vive en grandes núcleos. Un porcentaje que a nivel planetario se alcanzará en 2050. Y vamos a buen ritmo: cada semana en el mundo 1,4 millones de personas dejan el pueblo y se van a una ciudad. Es como si cada siete días hubiese que construir una Barcelona.

Estábamos en estas, analizando cómo hacer más agradables y sostenibles las grandes concentraciones humanas, cuando llegó el Covid-19. Entre el creciente temor al contacto con el prójimo, y la implantación masiva del teletrabajo, ¿no pierden atractivo las ciudades? ¿Y si ahora se quiere ir todo quisqui al pueblo, a estar tranquilo? «Va a haber un cambio importante en el modo en el que usemos el entorno urbano, pero no creo que mucha gente vaya a irse al campo», descarta Carmen Sánchez-Miranda, directora de la oficina de ONU-Habitat en España. A su juicio, la oferta de oportunidades económicas, sociales o de ocio que brindan las grandes concentraciones humanas constituye un atractivo imbatible. Puede que el distanciamiento social influya a corto plazo, pero no a la larga.

Es más, para Sánchez-Miranda, hay que «poner en valor la densidad» de población, ya que permite crear «escenarios de convivencia en los que se dan intercambios de afectos, cuidados, solidaridad. Esos son elementos fundamentales en la lucha contra cualquier plaga, y no solo el distanciamiento físico». En fin, que la clave es dar con densidades óptimas, que permitan lograr ciudades compactas y articuladas pero sin hacinamientos.

Carmen Sánchez-Miranda (Directora de ONU Habitat en España) Licenciada en Economía por la Universidad de Salamanca, desde 2012 dirige en España el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), que busca ciudades eficientes y bien gobernadas. Antes estuvo en la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Flavio Tejada (Responsable de Ciudades en Arup Europa) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, desde hace quince años dirige en Europa el área de Ciudades de la consultora global Arup. También es director del Master en Desarrollo Inmobiliario (MRED) en la School of Architecture and Design de IE University.

Juan Alayo (Urbanista y consultor internacional) Arquitecto Urbanista por la Universidad de Navarra, lleva 25 años estudiando cómo funcionan las ciudades. Participó en el renacimiento de Bilbao como director de Planificación en Bilbao Ría 2000. Es consultor internacional en estrategias urbanas y colabora con varias instituciones académicas.

El problema es que aquí, y ahora, las urbes están prácticamente consolidadas. Hay lo que hay. ¿En qué va a cambiarlas entonces la crisis sanitaria? Flavio Tejada, responsable del área de ciudades en Arup Europa, va de lo general a lo específico. Para comenzar, apunta que la pandemia debería hacernos tomar conciencia de que «somos un colectivo» y no una suma de individuos. Se viene hablando mucho de esto en los últimos meses a cuenta de algunas circunstancias bonitas: los aplausos a las ocho de la tarde, las iniciativas solidarias vecinales, la cercanía hacia colectivos hasta ahora invisibles... «Deberíamos ser capaces de capitalizar esa fortaleza colectiva para hacer una ciudad mejor, más incluyente, que se preocupe más por los mayores...». Además, durante este tiempo pandémico, con menos desplazamientos y menos contaminación, también hemos disfrutado de un aire de más calidad. Y, tras el desconfinamiento, salimos más a pasear. Vemos la calle de otro modo.

Ahora que tenemos todo eso fresco, pueden ser buenos mimbres para avanzar hacia el modelo que se viene proponiendo desde hace tiempo, y que con el coronavirus quizás salga reforzado: el de proximidad. «Que podamos vivir en el barrio, trabajar en él, comprar en él», dice Tejada. De ese modo disminuirían los desplazamientos tanto en vehículo privado -que mucho castiga al medio ambiente-, como público -la gran amenaza en estados víricos-. ¿Se imaginan pasarse días y semanas sin coger el coche, ni el metro; poder ir a todos lados dando un paseo?

La cuestión es que ahora estamos muy lejos de ese modelo, porque durante muchos años se ha estado potenciando el opuesto: zonas residenciales por un lado; lugares para trabajar, por otro (como los parques tecnológicos); y el ocio de los centros comerciales, en otra dirección. De manera que hace falta desplazarse para casi cualquier cosa. Y eso es ineficiente, porque se gasta combustible, se contamina. Pero también se consume mucho tiempo, lo único irrecuperable.

juan alayo

El antídoto es mezclar usos. Que haya de todo en los barrios. Y que la ciudad venga a ser, con todos los matices, como una suma de pequeños pueblos. Algo muy difícil ahora. ¿Quién le va a decir al propietario de un edificio o una parcela residencial que dedique ese suelo a oficinas y pierda una gran parte de su valor? «Si la sociedad demanda usos mixtos y las administraciones públicas apoyan, el capital privado, los fondos, promoverán esos usos», vaticina Flavio Tejada. Carmen Sánchez-Miranda lo suscribe: «Los gobiernos locales son actores fundamentales» a la hora de diseñar medidas para avanzar en ese nuevo modelo de ciudad, por el que apuestan todos los especialistas que aparecen en estas líneas.

Vuelve a surgir el concepto 'densidad'. Sin ella, no hay vidilla. Para que un barrio funcione así, como un pequeño pueblo, «por cada metro cuadrado comercial debe haber ocho de viviendas. Con menos, nadie pondrá una tienda; no tendría clientes», dice Tejada. En fin, que hacen falta «edificios de ocho pisos, como mínimo».

Con esas exigencias, ¿no nos estamos acercando algo al temido hacinamiento? No necesariamente. Porque, para el experto, el reto es dimensionar mejor el espacio público. Que la gente tenga más sitio a su disposición en la vía pública. «En ciertos lugares, el 80% de la calle es asfalto. Hace falta un ejercicio de racionalización, reconfigurar la calle, que el espacio público tenga más calidad». Por supuesto, eso pasa por quitar protagonismo al vehículo privado.

Así, relegando al coche, removiendo aparcamientos, se abrirían las puertas para asumir «soluciones pequeñas pero con grandes resultados», apuntala la directora de ONU-Habitat. Se trataría de una especie de microcirugía urbana que permitiese ampliar los espacios verdes, las zonas peatonales, las destinadas a bicicletas... Incluso aprovechar «los huecos entre manzanas» para insuflar oxígeno. Se trata de cuestiones que ya estaban en la agenda de la lucha contra el cambio climático y que, en las circunstancias actuales, cobran aún más vigencia.

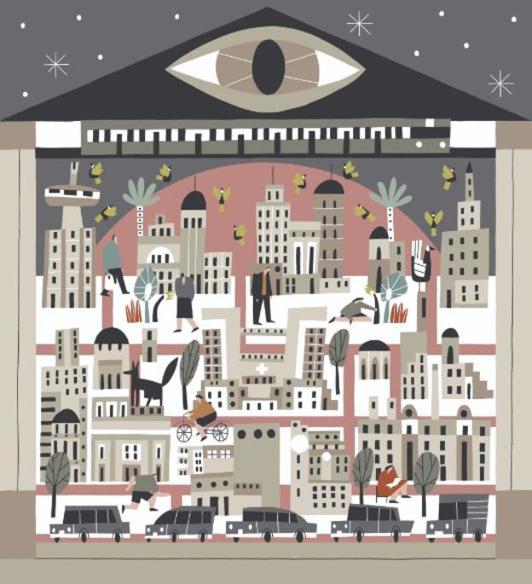

Ilustradora 'freelance' y creadora de la marca Junita Makina, centra su obra gráfica en lo urbano, lo cotidiano, las problemáticas sociales y proyectos colaborativos. Becada en 2013 por la Fundación Bilbao Arte, materializó su trabajo en 'Bilbao la Vieja, espacio de tolerancia', su primer libro ilustrado.

Web: www.junitamakina.es

«Deberíamos aprovechar lo que está ocurriendo con el virus para apreciar lo que nos gusta una ciudad en la que los ciudadanos vuelven a ser dueños del espacio público», insiste Tejada. En su opinión, es posible dar el giro, maquillar las ciudades, incluso en entornos muy consolidados y feos. Pone como ejemplo la parte soviética de Berlín, donde, sin acometer derribos, se ha actuado en el espacio público «utilizando los huecos entre bloques como zonas de interacción social, laboratorios, actividad comercial, zonas verdes...». Experiencias, en fin, que podrían ser trasladables a muchos barrios de ciudades españolas levantados durante el desarrollismo, aquella máquina de juntar ladrillos.

Todo esto parece muy difícil de hacer, ¿no? Pues sí. «Pero no hay que desperdiciar una crisis para hacer cosas que parecían imposibles», dijo en su día Rahm Emanuel, dos veces alcalde de Chicago y jefe de Gabinete en la Casa Blanca con Barack Obama. Recuerda la cita Juan Alayo, urbanista y consultor internacional. Aunque también apunta la que, a su juicio, quizás sea la mayor amenaza que ha traído el coronavirus a las ciudades: el posible declive del tejido hostelero y comercial. Que la compra 'online' a la que nos hemos acostumbrado, la caída del consumo y el miedo al roce con otras personas provoque el cierre de esos negocios que dan vida a las calles. «Si son muchos los que echan la persiana, se le dará un golpe muy importante a la ciudad, porque perderá buena parte de su atractivo».

carmen sánchez-miranda

Desde su perspectiva, es vital que nos concienciemos de que «necesitamos mantener estas actividades», ya que sin ellas las urbes quedan «tambaleantes». Con menos densidad de servicios no es ya que crezca el desempleo y merme la riqueza, es que «decae la calidad urbana». Hay menos cosas que hacer. «Y cuando hay menos ojos en la calle también pueden llegar otra serie de implicaciones, como por ejemplo en el ámbito de la seguridad».

Por eso Alayo cree necesario el diseño de «herramientas financieras y fiscales» para contener el impacto entre el tejido hostelero y comercial. «Socializar las pérdidas» que ha causado el confinamiento y seguirán provocando las medidas de distanciamiento social. «Ha habido gente que ha podido trabajar desde casa, pero a esos sectores se les ha obligado a cerrar». Habla incluso de ayudas a fondo perdido.

En realidad, si tomamos conciencia de la importancia que tienen estos negocios en nuestras vidas, la epidemia puede que incluso haya venido, en cierto modo y a estos efectos, bien. Hay que recordar que las tiendas de barrio ya estaban sufriendo su propia crisis desde hace años, víctimas del comercio 'online' y de la tiranía de las grandes superficies, que en economías de escala son enemigos voraces. «Ese declive a cámara lenta es lo peor, porque te acostumbras», sostiene Alayo. Así que el arrase actual por el Covid-19 puede ser «un 'shock'» que nos haga tomar conciencia de su importancia y que «anime a los gobernantes a arrimar el hombro, a ayudar». Aunque también asume que por ese lado hay escasas esperanzas, dado que «la clase política que tenemos es, con suerte, mediocre».

Volvamos ahora al punto de arranque, a poner el foco en el temor que generan las concentraciones humanas por las facilidades que ofrecen a los virus para propagarse. ¿No mina eso la confianza en las ciudades? Para Alayo, ese es un análisis demasiado simplista. «En Detroit la afección del Covid-19 es mayor que en Nueva York. Eso es porque, más que la densidad de población, es la pobreza la que propaga la enfermedad». Además, «en Nueva York el impacto es mucho mayor entre negros y latinos que entre blancos». Luego están los casos asiáticos, donde grandes urbes como «Singapur, Seúl o Taiwán, muy densamente pobladas y con mucho transporte público, han tenido un choque muy controlado».

flavio tejada

Eso ha sido así gracias a la tecnología. Porque, ante una situación pandémica, hay dos opciones: separarnos y esterilizar la vida social; o afinar las estrategias de monitorización y control para identificar de forma rápida y controlada cualquier rebrote y así poder neutralizarlo al momento. «Yo creo que este último es el campo de batalla», avanza Alayo. Y lo mismo opina Lola Fernández Redondo, planificadora estratégica de ciudades en DG Cities, consultora que asiste al Ayuntamiento de Londres en sus políticas urbanísticas. «La tecnología ofrece soluciones y oportunidades increíbles -apunta-. Si todas las ciudades hubieran tenido, por ejemplo, medidores remotos de temperatura o la capacidad de seguir los movimientos de los ciudadanos, el alcance del virus habría sido mucho menor». En este sentido, recuerda que los países que han logrado contener la pandemia de un modo más eficiente (siempre se mira hacia Corea del Sur) son los que, además de hacer test masivos para localizar infectados, se han valido de herramientas tecnológicas, esencialmente, para el seguimiento de positivos.

Ofrece ventajas adicionales la ciudad que tanto ella como el resto de expertos proponen; la de proximidad, la que también se llama 'de los 15 minutos', porque ese es el tiempo que se tarda en llegar caminando a todos los lugares que nos interesan, puesto que todos están en el barrio donde vivimos. Si la urbe es «compacta y policéntrica», en caso de que llegue una epidemia, «los confinamientos se pueden realizar de un modo mucho más preciso», argumenta Fernández Redondo. Cada barrio funciona como «un minipueblo» y no hay una gran dependencia ni del transporte público, ni del privado.

En su opinión, sería un grave error caer ahora en la tentación de ir hacia ciudades menos densas. Que, por culpa del patógeno, la población se desparrame consumiendo más suelo, haciendo más necesarios los desplazamientos en vehículos de combustión, dificultando el suministro de servicios básicos... Tal cosa sería «sacrificar el beneficio medioambiental» que ofrecen las ciudades densas. Y eso tiene mucho peligro. «El aumento de pandemias en el mundo está en buena medida causado por los desequilibrios que el hombre provoca en la naturaleza». Si se tiene en cuenta que el 70% de las emisiones que causan el cambio climático proceden de entornos urbanos, la conclusión es clara: «Un modelo de ciudad más sostenible nos protegerá de futuros estallidos víricos». Así que cuidado con que, por poner tierra de por medio para protegernos ahora del Covid-19, abonemos el campo para que germinen luego bichos incluso más agresivos.

La palabra clave a la hora de diseñar nuevos equipamientos públicos es polivalencia. Que estén preparados para dar servicio en cualquier circunstancia que nos depare el futuro. Sea una pandemia o no. «Que se puedan adaptar para ser hospitales, o para realizar eventos con distancia social...», dice la directora de ONU-Habitat. Pone como ejemplo el Ifema de Madrid. «La polivalencia era uno de los requisitos básicos a la hora de diseñarlo», así que sus tripas están conformadas por infinidad de cableados y conexiones que «permiten dividir el recinto en pequeños espacios con acceso a energía, internet...». Por eso ha podido habilitarse como hospital durante esta crisis sanitaria. En 2004, tras el 11-M, había sido utilizado como morgue.

Planeamiento | En busca de un sistema flexible Para Flavio Tejada, no tiene sentido que, al ritmo al que cambian los tiempos, un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tarde una década en redactarse y dibuje la ciudad para los próximos veinte años. Hacen falta herramientas más flexibles que puedan ser adaptadas a la realidad de cada momento.

¿Todo hecho? | Sin crecimiento demográfico En España, donde la población ya no aumenta, los desarrollos urbanos son muy limitados. Casi todo está hecho. Pero sí es posible actuar sobre la ciudad consolidada: generando zonas verdes, quitando asfalto...

Cortoplacismo | A ver si al final no pasa nada Juan Alayo recuerda que los humanos somos cortoplacistas. Quizás ahora imaginemos cambios radicales y, cuando toque hacer replanteamientos urbanísticos de calado, tomemos la situación actual como algo ya superado.

Publicidad

Álvaro Soto | Madrid y Lidia Carvajal

Jon Garay y Gonzalo de las Heras (gráficos)

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.