Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

La política siempre estaba en el pensamiento de Vargas Llosa, ya fuera como pasión y compromiso, como verificación de lo acontecido o como admonición sobre lo venidero. En una conversación de hace más de diecisiete años, y tras asistir a una representación en Bilbao de la ópera 'Aida', le pregunté por los dos 'malos' de ficción lírica que más le habían impresionado a lo largo de su vida. No lo dudó. Citó al barón Scarpia, el siniestro jefe de policía en 'Tosca', una representación del mal y la crueldad, del abuso de poder y del exceso sanguinario. El otro era Sardanápalo, un depravado rey asirio que, como arquetipo de la corrupción, la decadencia y el libertinaje asesino, había inspirado una cantata a Berlioz y una ópera a Listz, las dos inacabadas.

Seguramente ambos certificaban en su memoria los abusos políticos de las dictaduras y de los cesarismos andinos que marcaron el rumbo de su pensamiento político. Él mismo justificó que su ruta política era también la de su continente, es decir, la evolución de la propia América Latina. Porque Vargas Llosa pasó del comunismo y el castrismo al liberalismo, un tránsito no siempre frecuente entre los intelectuales latinoamericanos, muchos de ellos rehenes de un radical izquierdismo anticolonial y ante norteamericano primero, después de una peculiar resurrección indigenista y más tarde de un populismo devenido en dictadura.

Su comunismo inicial se fraguó precisamente contra una de esas dictaduras, la de Manuel Odría, el ministro de policía de Bustamante, al que en 1948 depuso en un golpe de estado, dando lugar al llamado 'Ochenio Odría'. Con 18 años y estudiante en la Universidad de San Marcos, Vargas Llosa acabó militando desde 1953 en Cahuide, una célula del clandestino Partido Comunista Peruano. A esa fiebre inicial por la utopía siguió su encantamiento por el castrismo, cuando cubrió como periodista en 1962 la 'Crisis de los misiles'. «Fui bañado en mugre», dijo después recordando aquellos años, un periodo que terminó con su desilusión del socialismo y el castrismo, precisamente cuando en 1967 alzó la voz para protestar por la detención del poeta Heberto Padilla, acusado de contrarrevolucionario.

Este desengaño y su consiguiente aversión a las dictaduras han tenido fiel reflejo en su obra literaria. Baste citar a 'Conversaciones en La Catedral' (1969), donde la dictadura del general Odría hace plantearse a Zavalita la famosa frase con la que comienza la novela: «¿En qué momento se había jodido el Perú?»; a 'La fiesta del chivo' (2000), en la que se novela en torno a los excesos del general Trujillo en la República Dominicana; o a 'Tiempos recios' (2019), cuyo argumento discurre durante el golpe militar de Carlos Castilla en la Guatemala de 1954. La opción de Vargas Llosa por el liberalismo clásico queda escrita en su ensayo 'La llamada de la tribu' (2018), una autobiografía intelectual en la que desgranó el pensamiento de Hayek, Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aaron o Revel.

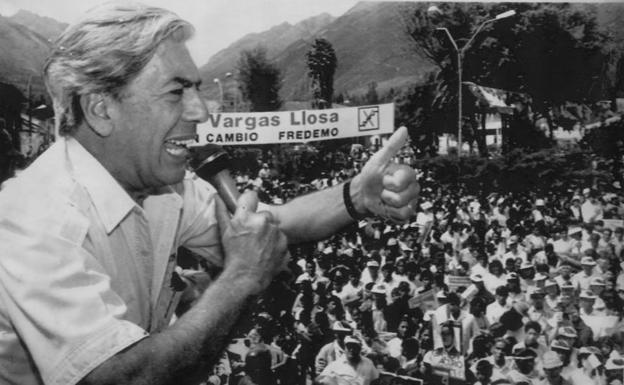

Sin embargo, fue en «El pez en el agua» (1993), en cuya segunda parte resaltó su corta e intensa experiencia política en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 1990, sosteniendo tesis ultra-liberales contra el estatalismo de Alán García y en pugna con el inesperado ganador, Alberto Fujimori, primero al frente de un gobierno de corte neoliberal y después convertido en un dirigente corrupto y violador de los derechos humanos «No se equivocó el Perú. Aquello fue simplemente una traición a la democracia, una puñalada por la espalda a nuestro pueblo», me dijo en una conversación.

Pero Vargas Llosa siguió fustigando en sus artículos y ensayos al abuso de poder, a los atropellos de Fujimori o a las ilegalidades corruptas de Wladimiro Montesinos, el jefe de la inteligencia peruana. Fue una época por igual de enorme y valeroso compromiso político e intelectual, en la que lo mismo protestaba contra la ejecución extrajudicial de 10 estudiantes peruanos en La Cantuta, que debatía en la prensa con Regis Debray sobre la llamada excepción cultural europea o se pronunciaba contra las secreciones del indigenismo latinoamericano, exteriorizadas en las tesis de Hugo Chaves o Evo Morales. Convencido siempre de que el intelectual debía participar en el debate cívico, también sostenía con rigor su oposición al nacionalismo, al que en España consideraba el enemigo principal de su progreso. La última vez que hablé con Vargas Llosa me comparó los tiranos históricos con los presentes: «Los grandes déspotas de la antigüedad tenían por lo menos una cierta grandeza, incluso en la crueldad. En cambio, los actuales son unas mediocridades irredentas, mezquinos, pequeñitos, estúpidos y payasos».

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Detenida la influencer Marta Hermoso por un robo millonario en un hotel de Madrid

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones para ti

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.