Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

begoña gómez moral

Sábado, 22 de enero 2022, 00:03

Los viajes de James Cook han jugado un notable papel en la etapa final de la historia del tatuaje. Hace apenas cuatro años volvió a la actualidad a causa de una subasta el retrato que Joshua Reynolds pintó de Omay, un joven polinesio que en 1774 viajó a Londres con una de las primeras expediciones del explorador para asombrar durante dos años a escritores, científicos y miembros de la alta sociedad británica con su ingenio, con la descripción de la vida en los mares del Sur y con sus tatuajes. Dado que, a pesar de ser una práctica antiquísima, no se había acuñado una palabra específica para la acción de tatuar hasta la importación de la voz tahitiana 'tatau' a los idiomas occidentales (sustantivos como tattoo, tatouage, tatuaje, tätowierung o tatuaggio y sus correspondientes verbos comparten esa raíz), los autores anteriores utilizaban términos que se extendían por la semántica sin saber muy bien dónde quedarse. Describían individuos con la piel pinchada, marcada, grabada, decorada, manchada o, incluso, bordada con marcas, imágenes, pinturas, grabados y manchas que compartían la condición de permanentes o imborrables.

Los textos latinos a menudo se referían a los tatuajes como estigmas, aunque la tradición del tatuaje tenía antecedentes muy anteriores al imperio romano. Durante décadas se pensó que los primeros cuerpos tatuados eran algunas momias egipcias datadas al menos 2000 años antes de nuestra era. Se trataba exclusivamente de mujeres que presentaban series de puntos dibujados sobre el abdomen y en torno a la zona pélvica, por lo que se cree que esos tatuajes podían haber tenido una finalidad ritual relacionada con la fertilidad.

El descubrimiento de Ötzi a finales del siglo XX en una zona fronteriza de los Alpes sigue aportando un considerable caudal de información sobre la vida de nuestros antepasados europeos. Entre otras hazañas antropológicas, desbancó en cuanto a antigüedad a las sacerdotisas egipcias porque el 'Hombre de hielo' también tenía tatuajes; y no pocos. Hasta 61 se han descrito en 19 grupos de líneas de unos 2 mm de grosor y entre 7 y 40 mm de largo. Hay varias series de marcas paralelas que corren a lo largo de ambos lados de la columna en la zona lumbar; hay también una marca cruciforme detrás de la rodilla derecha y en el tobillo del mismo lado, así como líneas paralelas alrededor de la muñeca izquierda. La mayor concentración se encuentra en las piernas. Un examen microscópico reveló que fueron creados a partir de pigmentos básicos hechos con cenizas. Más tarde, esa rudimentaria tinta se frotó en pequeñas incisiones o pinchazos lineales. Es probable que Ötzi fuese tatuado repetidamente y en los mismos lugares, ya que la mayoría de marcas son bastante oscuras. Un buen número de ellas están cerca o sobre las articulaciones; y es que el examen radiológico ha mostrado degeneración inducida por la tensión o condicionada por la edad en las áreas tatuadas, incluyendo osteocondrosis y espondilosis leve en la zona lumbar y degeneración por desgaste en la rodilla y especialmente en las articulaciones del tobillo. Se calcula que Ötzi debía contar ya unos 46 años cuando murió, una edad avanzadísima para su tiempo, que ha inducido a creer que sus tatuajes pueden haber estado relacionados con tratamientos para atenuar el dolor similares a la acupresión o la acupuntura. Si fuese así, superaría al menos en 2000 años el uso más antiguo consignado en China.

Tras su descubrimiento, se pensó que el de Ötzi era el cuerpo humano tatuado más antiguo del que se tenía constancia. En 2018, sin embargo, se hallaron, de nuevo en Egipto, momias tatuadas casi contemporáneas a él. Mientras la historia del tatuaje no deja de expandirse hacia el pasado, lo hace también hacia el futuro. Algunos estudios realizados en EE UU lo demuestran con la contundencia de los datos económicos: en 1960, había en todo el país aproximadamente 500 profesionales del tatuaje que vivían de esa actividad. En 1995, eran más de 10.000. El número no ha dejado de crecer ni la tinta ha dejado de fluir por sus agujas porque, casi 30 años después, se estima que en torno al 22% de los estadounidenses tiene al menos un tatuaje y el 40% de ellos pertenece a los grupos de edad más jóvenes, entre los 18 y los 29 años; las cifras son algo inferiores en Europa.

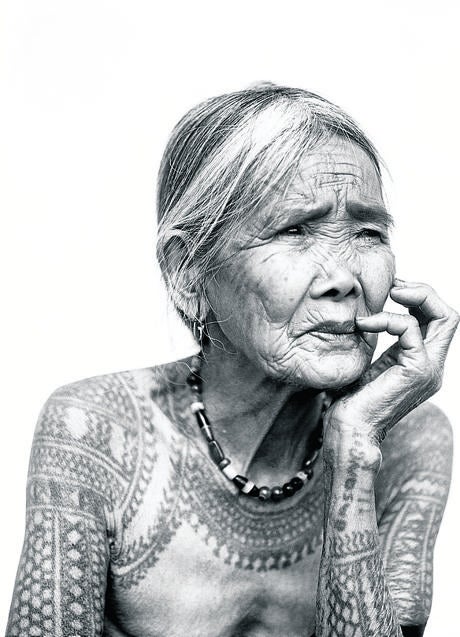

Entre el pasado y el futuro del tatuaje se yergue la frágil figura de Whang-Od o María Oggay, la última tatuadora de los Kalinga, una mujer que nació cuando la Primera Guerra Mundial arrasaba Europa y cumplirá 105 años el 17 de febrero. Viajar a la aldea perdida de Buscalan, a más de 15 horas de trayecto al norte de Manila -en autobús y a pie entre montañas escalonadas con centenarias plantaciones de arroz de un verde que desafía la propia definición del color-, se ha convertido en una experiencia catártica para apasionados de todo el mundo. «Es como beber de la misma fuente del tatuaje», dicen, porque Whang-Od es la última 'mambabatok' que utiliza la técnica más tradicional: una simple caña donde sujeta una espina de calamansí que humedece en tinta hecha con hollín y luego golpea suavemente hasta apenas rasgar la piel. Ta-ta, ta-ta, se oye desde muy temprano cerca de su choza. Ta-ta, para el mediodía puede haber hasta 14 nuevos iniciados que portarán con orgullo las mismas marcas que Whang-Od lleva como un collar alrededor de las clavículas y desde los omóplatos hasta el dorso de las manos: patrones repetitivos tan orgánicos como geométricos; símbolos Kalinga de valores que traspasan cualquier época y cualquier frontera: protección, fuerza y guía.

Su fotografía destaca entre el inmenso caudal que ofrece la exposición que permanecerá en CaixaForum Madrid hasta el 17 de abril con más de 240 obras que incluyen pintura, dibujo, fotografía, libros, objetos, herramientas, máscaras y sellos, como el procedente de Jerusalén que muestra la crucifixión de Cristo.

Entre la santidad y la depravación, los tatuajes han ocasionado historias tumultuosas como fenómenos entre la admiración y el desprecio. A menudo sin término medio. Símbolos de orgullo y honor en muchas civilizaciones y marcas de vergüenza y criminalidad en otras, el tatuaje, como tendencia estética globalizada, conserva algo de esa ambigüedad. Popular y alternativo, universalmente aceptado pero oculto en la mayoría de entornos profesionales, todavía hay a su alrededor una gran ambivalencia que la exposición explora.

A lo largo del recorrido, la noción de tatuaje se dibuja como registro de una experiencia sobre todo personal, sin dejar de estar vinculado a una comunidad y sus rituales. El dolor forma parte del proceso tanto como la imagen misma, si no más. De hecho, los primeros tatuajes carcelarios no se ocupaban de la estética. Un punto, dos, tres puntos trazados sobre el dorso de la mano después de quemar una suela de zapato y mezclar el hollín resultante con algo de orina, eran descaradamente toscos. Los presidiarios, mineros y marinos usaban sus torsos, espaldas, piernas y brazos como páginas orgánicas para lemas o caricaturas que servían como baluarte y protección ante los sinsabores de la vida o los peligros del día a día.

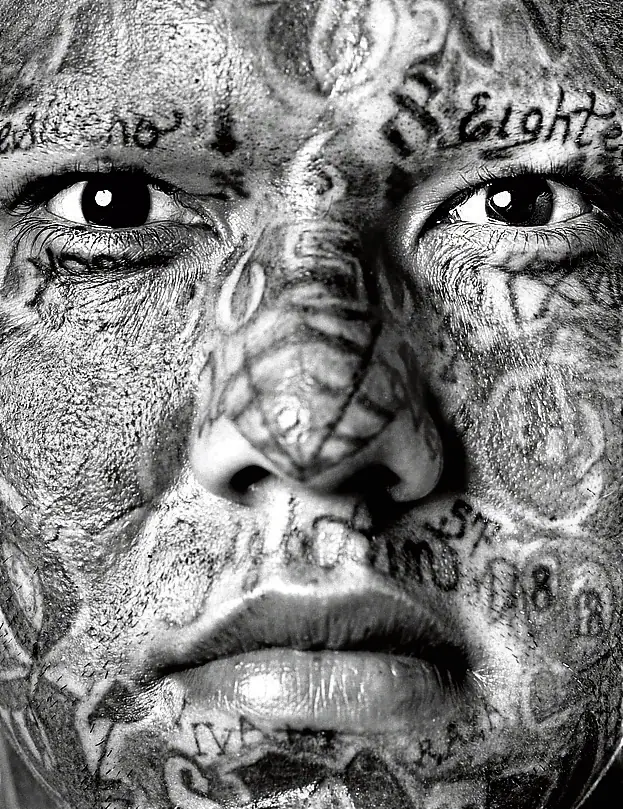

La naturaleza del espectáculo humano, la extrañeza del hombre (o la mujer) con tatuajes y el aura de peligro que emanaba se convierte en una parte integral de la cultura circense de principios del siglo XX, que la exposición explora a través de fotografías y filmaciones desde carteles antiguos hasta figuras actuales, como 'Lizard Man' o el malogrado 'Zombie Boy'. Tampoco faltan carteles, afiches y referencias a la figura del tatuador ambulante, con su correspondiente muestrario de opciones: un ancla, un corazón, una rosa o los clásico actuales: el tribal, el delfín o el ideograma oriental. Capítulo aparte merece la evolución de la tradición japonesa del irezumi, que evolucionó de ser un medio de ornamentación en el Japón del siglo XVII para ser después un castigo y, más tarde, un símbolo de orgullo para los yakuza. El tatuaje como medio de expresión al margen de la ley queda patente en el fenómeno de las maras, como los temibles 'Salvatrucha', que Isabel Muñoz retrata en una serie de 2006. Da cuenta de una capacidad significadora del tatuaje que abarca desde El Salvador a Rusia y se expande a formas de expresión en distintos estratos culturales: desde 'La noche del cazador', Lisbeth Salander, Papillon o el dragón rojo de William Blake hasta Queequeg, el arponero polinesio a bordo del 'Pequod' que lleva «inscrita en su cuerpo una teoría completa del cielo y la tierra», que será lo único que quede de él en el ataúd a merced de las aguas.

La muestra termina con una reflexión sobre el tatuaje en la actualidad diferenciando dos corrientes: una, marcada por la reinterpretación de géneros históricos, y otra, que explora las posibilidades de las artes gráficas más allá de los códigos anteriores. Sirve para poner de manifiesto la ambigüedad entre una tradición occidental que ha absorbido a otras y la persistencia de culturas del tatuaje específicas de un país o tribu.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)

Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras

José A. González y Álex Sánchez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.