¿Qué pasaría si...?

Relato ·

Utopía y distopía se mezclan en la ciencia ficción y dibujan los futuros a los que nos puede abocar el presenteSecciones

Servicios

Destacamos

Edición

Relato ·

Utopía y distopía se mezclan en la ciencia ficción y dibujan los futuros a los que nos puede abocar el presenteluisa idoate

Viernes, 4 de febrero 2022, 21:15

Aunque nunca sean reales, utopía y distopía encuentran en la ciencia ficción el escenario idóneo: futuros sin tabúes ni límites, donde especular con las consecuencias del presente. Lo hacen en cuentos, novelas y películas, donde a veces se entremezclan. Sus autores diseñan sociedades libertarias, armónicas y optimistas, garantes de la felicidad del individuo; y también controladoras y aplastantes, que lo alienan para perpetuar un estado impuesto y presuntamente perfecto. Abordan la colonización espacial, la clonación humana, la manipulación del tiempo y el espacio, la ausencia de la enfermedad, la inmortalidad, la fabricación de androides, los derechos, deberes y sentimientos de los robots… Tras la Segunda Guerra Mundial el mañana distópico gana adeptos entre el público, y en el tercer milenio desbanca al utópico que está en claro declive. ¿Por qué? Porque nos evade de la realidad; nos recuerda que no estamos tan mal y todo puede ser peor; y nos advierte de que aún podemos cambiar el paso y evitar hacer real lo temido.

Los avistamientos de ovnis de mediados del siglo XX son la idónea pantalla de humo para camuflar el espionaje entre EE UU y la URSS en la Guerra Fría. Y un combustible de primera para los escritores. Con el precedente de dos guerras mundiales y una amenaza atómica latente, crean extraterrestres mesiánicos que llegan en naves espaciales para solucionar lo que el hombre no puede; le advierten de las consecuencias de su destructiva deriva y le integran en comunidades ideales. Los superseñores de 'El fin de la infancia' (1953), de Arthur C. Clarke, colonizan la Tierra e imponen su mundo sin crueldad animal, fronteras, pobreza, religión ni violencia. Los niños desaparecen. El hombre trasciende su universo físico y se zafa de la materia, a cambio de su identidad individual. Tampoco la tienen los habitantes de 'La ciudad de las estrellas' (1956), modelos genéticos almacenados en bancos de memoria y luego recreados. Un engranaje perfecto que Clarke pone a prueba con Alvin, la anomalía que no consta en los archivos y se pregunta si una ciudad de la que no puede escapar es tan ideal como pretende.

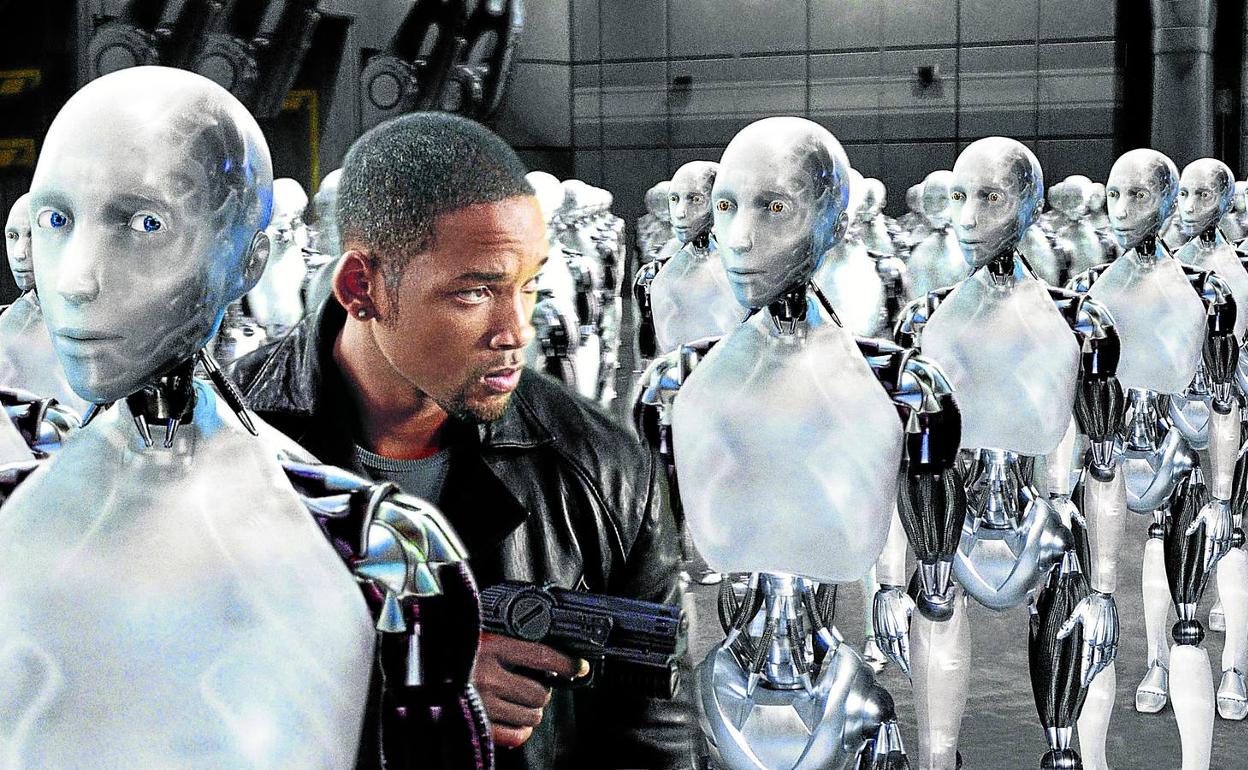

¿Debe tener límites la inteligencia artificial? Nos lo preguntamos hoy. También lo hizo Isaac Asimov, y respondió con las Leyes de la Robótica, publicadas en 'Círculo vicioso' (1942) y en 'Yo, Robot' (1951), que regulan la coexistencia de hombres y androides. Son tres. Primera: «Un robot no hará daño a un ser humano ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño». Segunda: «Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley». Tercera: «Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley». Crítico pero esperanzado, Asimov vislumbra un futuro optimista del que el hombre es dueño. Ve la ciencia ficción como un manifiesto de lo que queremos ser y cree predecible. En 1964, vaticinó que en 2014 habría videollamadas, máquinas para cocinar y hacer café, coches sin conductor; y que la igualdad de sexos garantizaría la supervivencia de la especie.

¿Y si hubiera un mundo sin sexos fijos? Lo propone Ursula K. Le Guin en 'La mano izquierda de la oscuridad' (1969), donde con 60 años de antelación habla de hermafroditas fluidos que, en la fase reproductiva, son rotativamente machos, hembras y pueden tanto ser padre como dar a luz; todo según la prevalencia hormonal de su pareja en ese instante. Crea mundos con realidades contrapuestas. En 'Los desposeídos' (1974), confronta el capitalismo del planeta Urras y la utópica y anarquista luna Anarres, igualitaria y sin propiedades, dinero, gobierno, leyes y prisiones; y en 'El ojo de la garza' (1978), a los de la Ciudad, expulsados de la Tierra por ladrones y asesinos, y los del Arrabal, desterrados por pertenecer a un grupo pacifista. Manejaba la ciencia ficción como herramienta de cambio. «Se aproximan tiempos difíciles en los que vamos a necesitar las voces de aquellos escritores que pueden ver alternativas a la forma en que vivimos». Criticó que la consideraran un género de segunda, y compartió el Premio Nacional del Libro de EE UU de 2014 con sus «compañeros autores de fantasía y ciencia ficción, escritores de la imaginación que, en los últimos cincuenta años, vieron cómo los bellos premios iban para los llamados 'realistas'». Los mismos que hoy se inspiran en ella, porque cada día es menos ficción y más cierta.

Utópica, interestelar y socialista. Así es 'La Cultura', la sociedad que esboza Ian M. Banks en diez novelas entre 1987 y 2012. La describe como «una dama ociosa increíblemente rica que hace obras benéficas y de caridad» y algunos creen un paraíso imperfecto por el que merece la pena luchar. Es una simbiosis igualitaria de humanos, humanoides, inteligencias artificiales y alienígenas. Sin propiedad privada, enfermedad, necesidad, pobreza ni uso de más fuerza que la defensiva. La utiliza para alertar de los costes de la guerra y el dominio tecnológico. Porque, a pesar de su aparente democracia, la controlan las mentes inteligentes y los dispositivos que no lo son apechugan con el trabajo.

La amenaza comunista flota en la ciencia ficción del siglo XX. Es el Soma que toman los habitantes de 'Un mundo feliz' (1932), de Aldous Huxley, para creer que lo es. Lo parece. Es una engrasada maquinaria, donde cada cual es de una casta, se conforma y sabe a qué atenerse. Tiene sexo, salud, riqueza y progreso, pero no arte, literatura, filosofía, ciencia ni amor. Toma el título de una cita de 'La tempestad' de Shakespeare: «¡Cuán bella es la humanidad! Oh, mundo feliz, en el que vive gente así».

En '1984', el Ministerio de la Verdad falsea la Historia para que todo parezca perfecto. En esa crítica al marxismo, publicada por George Orwell en 1949, un tirano vigila cualquier pensamiento, miedo y deseo, con miles de pantallas que invaden el espacio social, personal e íntimo. «El Gran Hermano te vigila», repiten. Todo controlado. Excepto el funcionario que pulveriza la versión gubernamental con su indiscreto diario y, además, se enamora. Doble delito: están prohibidos los sentimientos, salvo los «dos minutos de odio diarios» hacia los enemigos del régimen. Como el sistema es implacable, los reeduca y reconvierte en ciudadanos que viven por y para él. Orwell también cuestionó el marxismo en el que militó en 'Rebelión en la granja' (1946).

Con humor, Stanislaw Lem caricaturiza la Polonia comunista de la Guerra Fría en la que se crio, y los peligros de los proyectos Manhattan y SETI, para la producción de armas nucleares y la búsqueda de inteligencia extraterrestre, respectivamente. En 'La voz de su amo' (1968), sopesa el dilema de encontrar otra civilización: ser aniquilados, colonizados o colaborar. Ridiculiza el estalinismo en cuentos de mundos futuros, tecnológica y científicamente impecables, que burlan su censura. Lo consigue hasta el punto de convertir algunos en lectura obligatoria en las escuelas. Como 'Fábulas de robots' (1964), con androides con virtudes y defectos humanos; y 'Ciberíada' (1965), donde dos de ellos son mercenarios espaciales que hacen chapuzas por encargo. Lo grotesco le proporcionaba «camuflaje» para limar «las cosas terribles, espantosas y virulentas que escribía», y le regalaba «una microvenganza» contra la realidad.

La quema de libros en la Biblioteca de Alejandría, en el Berlín nazi, durante la caza de brujas del macartismo; los fascismos, la libertad de expresión, la persecución de la cultura… Son muchas las lecturas de 'Fahrenheit 451', publicada por Ray Bradbury en 1953. La titula con la temperatura a la que arde el papel. La misma a la que los bomberos queman en la novela los ejemplares prohibidos. Algunos ciudadanos los memorizan y se convierten en 'personas libro'; otros se inmolan con ellos. Bradbury bromeaba con quienes la creían sesuda. «Es una aventura tipo James Bond», salpicada por «mi amor por las bibliotecas, por los libros…Es un hombre que se enamora de una biblioteca, no de una mujer… Ahora la gente dirá: '¡Ah, se trataba de eso, y no de quemar libros..!'».

La ciencia ficción interroga. El tiempo responde si lo que especuló se hace real. En 'Blade Runner', de Ridley Scott, basada en una novela de Phillip K. Dick, los Nexus-6, androides inteligentes, atléticos, con recuerdos implantados y cuatro años de caducidad, reclaman más vida. ¿Qué responsabilidad tiene el creador con su criatura? Es un tema recurrente en el género. Lo abordó James Whale en 'Frankenstein', filme basado en la novela de Mary Shelley. Lo analizó Steven Spielberg en 'Inteligencia artificial', adaptación de 'Los superjuguetes duran todo el verano', de Brian Aldiss. Y Chris Columbus en 'El hombre bicentenario', de Asimov, sobre la batalla legal del robot Andrew para cobrar las patentes de sus creaciones y casarse con la hija del que fue su propietario. ¿Tienen derechos los prototipos de inteligencia artificial? Hoy algunas voces ponen ya sobre la mesa conceptos como autoría, royalties, seguridad social, impuestos, testamento…

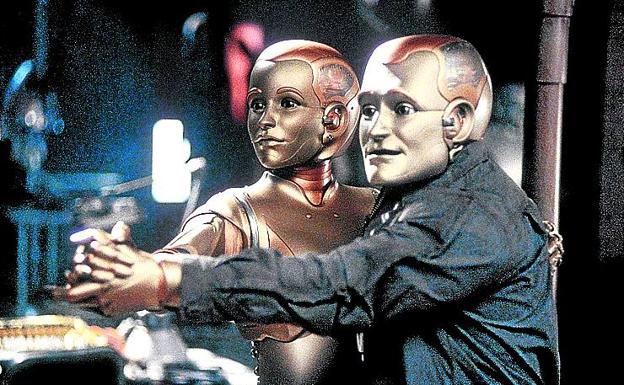

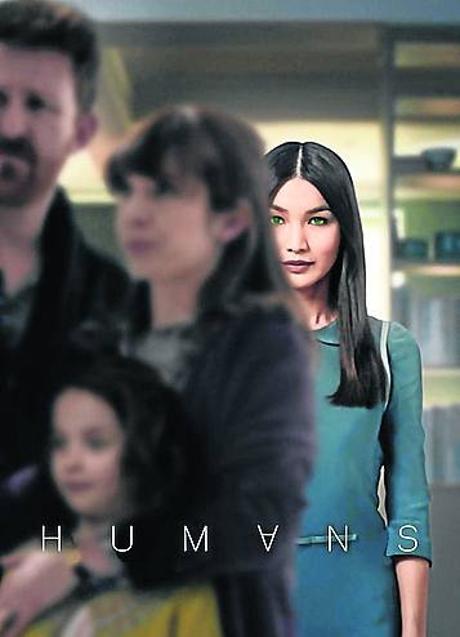

Las distopías escarban en lo impensable, indeseado y aterrador a los que el presente nos puede arrastrar. En realidades opresoras y asfixiantes, que se venden y asumen como utópicas. Así lo creen en 'El cuento de la criada', de Margaret Atwood, los comandantes que violan a las mujeres fértiles de las que son dueños, mientras sus esposas estériles las sujetan. «El siglo XX acabó con las utopías. Perdimos la fe en ellas. Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Mussolini…», defiende la autora. «Todos llegaron diciendo que iban a hacer las cosas mucho mejor, pero primero tenían que… Siempre hay un 'primero tenemos que', y suele implicar matar a mucha gente. Nunca llegas a la parte buena». En 'Soñar de otro modo. Cómo perdimos la utopía y de qué modo recuperarla' (2019), el filósofo Francisco Martorell asegura: «La distopía nos enseña a querellarnos contra el statu quo, incluso a resistir y sublevarnos, pero no a conocer con un mínimo de detalle qué mundo debería reemplazarlo». No da soluciones. Pero fascina. Lo prueban adaptaciones cinematográficas como 'Minority report'; y teleseries como 'Humans', 'Black mirror', 'Westworld', 'Years and Years'…

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Noticias recomendadas

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.