Las nueve críticas literarias de la semana

Novela ·

Un acordeonista del metro cuenta a un periodista culto un pasado de deportado en SiberiaSecciones

Servicios

Destacamos

Edición

Novela ·

Un acordeonista del metro cuenta a un periodista culto un pasado de deportado en SiberiaSábado, 12 de junio 2021, 00:13

Iñaki Ezkerra

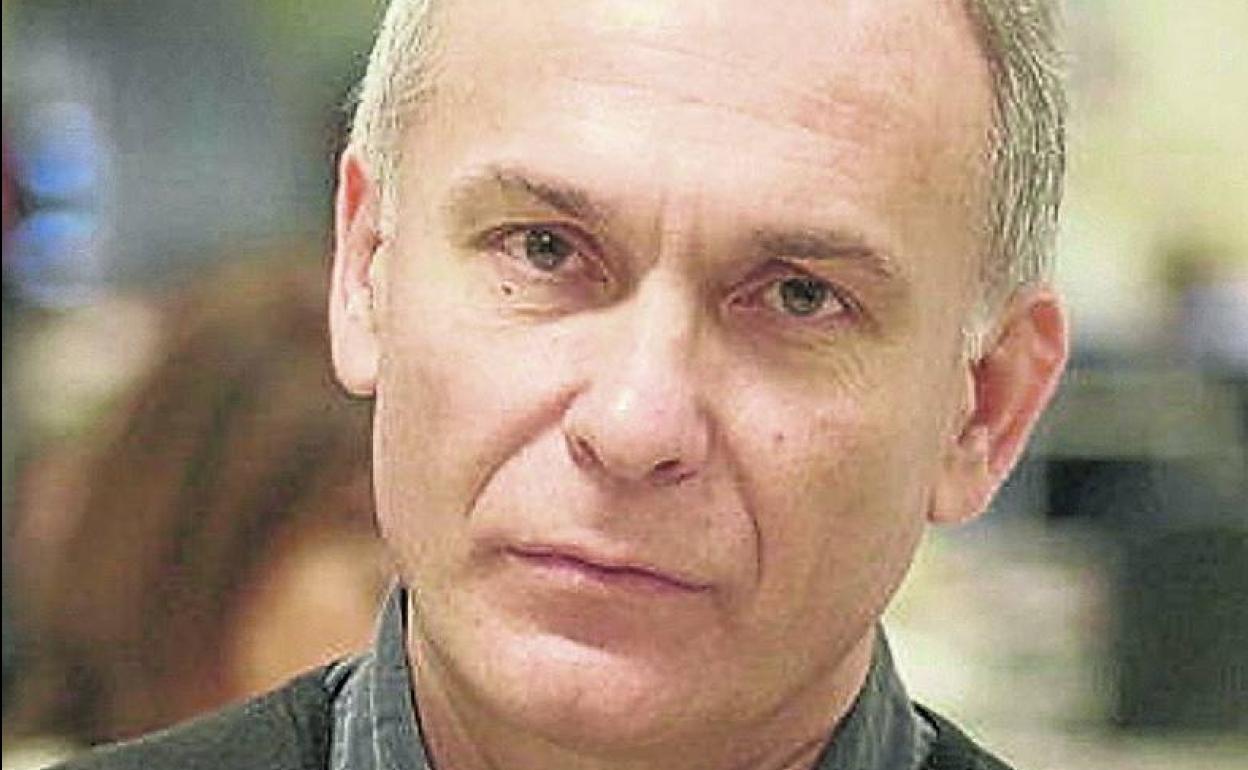

La historia del farsante que se crea una biografía heroica tiene un reciente antecedente español en 'El impostor', la novela en la que ... Javier Cercas buscaba la verdad de Enric Marco, el hombre que se inventó un pasado de anarquista en la clandestinidad y de deportado al campo de concentración nazi de Flossenbürg. Pero aquel caso presentaba un inconveniente para ser novelado que acusaba el texto de Cercas: era real. Detrás de esa farsa había un pobre ser humano necesitado de admiración que impedía moralmente al novelista la libre fabulación y exigía la biografía real en la que derivaba el libro. Es ese el obstáculo que sortea Manuel Calderón en 'El músico del Gulag' al tomar a un personaje ficticio que a su vez ficciona su propia biografía. De este escritor nacido en Córdoba en 1957, formado durante su juventud en Barcelona y dedicado al periodismo cultural en Madrid desde hace más de 25 años, conocíamos dos novelas en las que ya estaban presentes dos temas que aborda ahora: el arte y la impostura. En 'Bach para pobres' (2015), un pianista fracasado busca a un falso héroe de la División Azul y en 'El hombre inacabado' (2016), un pintor vende su alma al diablo de la rentabilidad económica y del prestigio social.

En 'El músico del Gulag', la impostura viene de la mano de un acordeonista del metro madrileño que asegura llamarse Gregori Makarov y poseer una apasionante biografía que habría hecho de él un héroe emblemático del siglo XX. De niño había tenido la oportunidad de mostrar sus habilidades con ese instrumento ante el propio Stalin, y de joven había pertenecido a la Banda Central Militar del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética. Pero ese futuro prometedor en la Rusia comunista se había torcido en algún momento y había acabado siendo deportado a Siberia, viviendo una historia de amor con la hija de un coronel y sufriendo las consecuencias de un intento de huida en el Gulag al que se refiere el título del libro. Como sucedía en 'El hombre inacabado', Manuel Calderón se sirve de la figura de un hombre de la prensa para establecer técnicamente la mediación entre ese potente personaje y el lector, así como para dar la vuelta al conmovedor relato del músico enamorado en el que alguien, una traductora de ruso, halla claros indicios de plagio al propio Solzhenitsyn cuando el periodista y narrador en primera persona lo publica como reportaje en un periódico de la capital de España llamado con ironía 'Diario del Atardecer'.

De este modo, lo que iba a ser una historia digna del Pulitzer se convierte en un escarnio para el intrépido reportero y el argumento da un brillante giro hacia una galería de personajes que lindan con los de una trama policíaca a la vez que nos adentra, por otra parte, en un laberinto de lúcidas reflexiones metaliterarias que responden fielmente a lo que Kundera llamó «la sagrada ambigüedad de la novela». En el fondo de 'El músico del Gulag' subyace una dialéctica entre la verdad objetiva y la verdad de la literatura, entre los hechos irrevocables a los que nos condena la existencia y el ansia de buscar una absolución en la invención de otra vida; entre la necesidad de una búsqueda de la verdad y la aceptación de la mentira del otro por una mera cuestión de compasión humana.

Cuando el rastro de Makarov nos lleva a un sórdido contrabando de libros en Sarajevo, el texto salta de 'La broma' kunderiana al De la Rovere de Montanelli. Pero, además del logro de ese juego que se trae el protagonista y narrador con el músico impostor, consigo mismo y con el propio lector, hay que señalar en esta obra el inusual logro del estilo, de una elaborada e inteligente textura literaria que va más allá de la pulida sintaxis y que alcanza a la concentración de sentido en cada subordinada, en cada matiz, en cada intencionada vacilación a la hora de hacer un juicio de valor sobre el personaje 'biografiado' o sobre la legitimidad ética de una falsificación que en el fondo tiene mucho de tácito y mutuo autoengaño.

Entiéndase, la historia fraudulenta que cuenta el periodista no es la de un adulterio entre dos famosos, que tendría como objetivo vender más periódicos, sino el sueño de un hombre que no interesa a nadie, que toca el acordeón en el metro y que merecería tener una biografía tan bella como la que se inventa para el periodista incauto o como la que ese periodista no tan inocente fingió creer porque estéticamente le conquistaba y éticamente le redimía. En realidad, la falsa historia de Gregori Makarov es la alegoría de una necesidad de belleza moral en un tiempo saturado de decepción y envilecimiento.

J. Ernesto Ayala-DIP

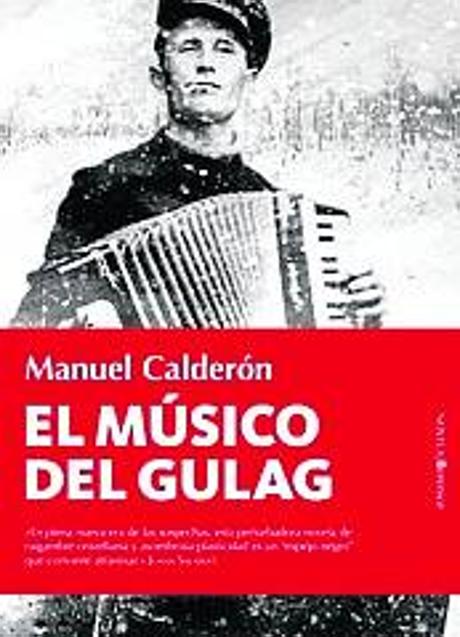

La primera vez que vi a alguien leyendo 'Del tiempo y el río', del escritor norteamericano Thomas Wolfe, fue en el cine. Lo hacía Stingo, exactamente al personaje de Stingo, un joven sureño aspirante a escritor, que es uno de los protagonistas de la película de Alan Pakula 'La decisión de Sophie' (1982). El filme está basado en la obra del mismo título de William Styron, según un amigo mío, la mejor novela norteamericana del siglo XX.

Estos días se publica en castellano en nuestro país 'Historia de una novela', el texto autobiográfico del mismo Thomas Wolfe, a propósito de la escritura de su gran novela, 'Del tiempo y el río', la misma que su editor Anthony Perkins le dijo, cuando le entregó el manuscrito, que ya estaba bien, que no hacía falta escribir tanto, dado su inasumible tamaño, imposible para cualquier editorial que quisiera proseguir siendo rentable con el negocio de libros.

Thomas Wolfe publicó 'Del tiempo y el río' en 1935, tres años antes de su muerte y tras el éxito y el impacto que en su vida había tenido una anterior, 'El ángel que nos mira'. Articulada en torno a la figura del mismo protagonista, Eugene Gant (trasunto del propio autor), el relato se propone como una de las mayores metáforas de la sed de absoluto existencial y estético de la narrativa americana. Habría que remontarse a 'Las ilusiones perdidas' de Balzac para hacernos una idea de la empresa titánica de nuestro autor. Gant viaja de su pueblo natal a la gran metrópoli de la modernidad, Nueva York. Gant viaja luego a París a cumplir con el sueño de la expatriación. Como Hemingway, Scott Fitzgerald y Henry Miller (a quien tanto ha influido, por cierto, Wolfe), Eugene regresa a Estados Unidos, a ese país inmortal, inmenso y cruel como Dios, según se dice en la novela.

Hablemos un poco de su famosa exuberancia estilística. Sobre todo la que rige en 'Del tiempo y el río'. Se habla de hipérboles, de acumulación de lugares descritos hasta el más obsesivo detalle, adjetivación desbordante. Nada de la maquinaria narrativa escapa de las manos de Wolfe. Nada que le sea útil para la reconstrucción mítica de esa América perdida, «nunca hallada, omnipresente». Por qué ese mal incurable que lo aleja de la precisión de Flaubert para acercarlo tan gustosamente a la profusión de escenas y caracteres más afines a Charles Dickens o a Walt Whitman, uno de sus mentores.

De cómo Wolfe sufrió la escritura de esta novela trata este imprescindible libro, sobre todo para aquellos que están empeñados en escribir no solo su primera novela, sino sobre todo la segunda, que todo el mundo espera para confirmarlo como novelista.

Pablo Martínez Zarracina

El segundo volumen de la trilogía de Antonio Scurati sobre Mussolini comienza con el protagonista vomitando en sus aposentos «entre un hedor de circo ecuestre» y termina con el protagonista en la cúspide de su poder, comprobando en los fastos del décimo aniversario de la Marcha sobre Roma que su historia es ya la Historia mientras escucha la llamada de los muertos, pero no desde el pasado sino llegando desde el futuro.

Ambas escenas están separadas por siete años, los que van de 1925 a 1932. En ellos Mussolini ha pasado de ser el presidente del Consejo más joven de la historia a ser el Duce del fascismo, un nuevo César que se expande por el Mediterráneo, el hombre al que Pio XI relaciona con la Providencia. Si en el primer libro de la serie asistimos al ascenso de un oportunista que combinaba en cantidades asombrosas la falta de escrúpulos con el instinto histórico, en este segundo volumen vemos cómo un tirano maniobra para ocupar cada resquicio del poder. En Italia y dentro del propio movimiento fascista que él mismo ha creado, imponiendo su voluntad y aplastando cada resistencia, haciendo con las élites lo mismo que antes hizo con las masas.

Alrededor de esas líneas maestras encontramos un torrente de acontecimientos históricos que van desde los intentos de atentado contra el Duce y la extinción del régimen constitucional a la crisis del 29 o el ascenso de Hitler. Antonio Scurati continúa poniendo en pie la historia de Mussolini con una ambición extraordinaria. El libro integra de un modo asombroso las grandes perspectivas y las escenas íntimas, la épica y la psicología, la historia oficial y su reverso lleno de intrigas, la precisión factual y el vuelo interpretativo. El cauce que Scurati se impone es rigurosamente documental, pero el impulso del conjunto es literario. Eso consigue que el lector no solo acceda a la información, sino que experimente la sensación de entender la historia de otro modo. Descubriendo por ejemplo la enorme cantidad de corrupción y cobardía que ocultaba el mármol blanco de la Tercera Roma. O llegando a intuir la fascinación destructiva que causaba el fascismo en la gente de la época, entre otras cosas por su promesa de refutar la modernidad de un modo violentamente moderno. La implicación en el texto llega a ser tal que al lector, que conoce de antemano la historia de la Europa de entreguerras, le parece en ocasiones sorprendente que termine pasando lo que efectivamente pasó. Mientras piensa cómo podrá arreglárselas el autor para cerrar esta trilogía apabullante en un solo volumen final, teniendo en cuenta que la historia se interrumpe en esta segunda entrega cuando todavía faltan seis años para que comience la Segunda Guerra Mundial.

Pedro Ontoso

La lectura del nuevo libro de Mikel Ayestaran me ha devuelto a las calles de la Ciudad Vieja de Jerusalén, que recorrí en un viaje inolvidable hace algunos años. A la Puerta de Damasco, la explanada de las Mezquitas, el Muro de las Lamentaciones o el Santo Sepulcro. Y al aroma del café con carmamomo, que se puede oler y saborear en cada una de las páginas de este relato personal del periodista vasco, con el que compartí horas de clase en las aulas del Máster de El Correo y la UPV-EHU. Sitios y emociones que conocía, pero historias que desconocía.

El libro no es un ensayo político, pero tampoco es un fresco costumbrista. Ayestaran nos guía por los barrios de Jerusalén, pero, sobre todo, nos ofrece claves para aproximarnos a un conflicto interminable, envenenado por cuestiones políticas y religiosas. Tierra Santa. Tierra del judaísmo, del cristianismo y del islam. Santa y cautiva, la describe el corresponsal en Oriente Medio; ensangrentada, habría que añadir en estos días.

Ayestaran ha captado los colores, olores y sabores de la ciudad, pero también los dramas que allí se viven. Lo hace de manera ágil, sin sesudas lecciones geopolíticas. Con habilidad y sensibilidad. El eterno desencuentro de sus habitantes sobresale en todas las conversaciones que ha mantenido con personajes muy singulares. Musulmanes, judíos y cristianos, con todas sus expresiones, desfilan a lo largo de esta narración, construida a golpes de espátula. El autor rasca, pero la superficie nunca está lisa. Arrastra siglos de desgarros, de heridas sin cicatrizar.

E. S.

A veces la gente se aburre, y mucho, con su vida (aunque en apariencia sea 'una vida de éxito'). Es lo que le ocurre a Úrsula B., la escritora protagonista de una novela en la que el aburrimiento, la venganza y el acoso se cruzan con un asesino que ha sido capaz de mantenerse años oculto. La pareja de polis Abad y Barroso, que ya debutaron en 'Belleza roja', deben resover un crimen que resultan ser dos mientras siguen intentando clarificar su relación, que no solo es profesional. Esa parte personal de la pareja de investigadores gana mucho peso en una historia que, como ocurría con la anterior entrega, se nutre de distintas violencias contra las mujeres para montar el caso. La trama resulta un tanto rocambolesca, pero se lee de corrido.

I. E.

Publicada en 2008 y reconocida con el Author's Club First Novel Award (un premio que recibieron en su día autores como Brian Moore o Alan Sillitoe), 'La poda' es una desgarradora y poética novela de la escritora londinense Laura Beauty que ahora recupera Impedimenta y que tiene como protagonista a Anne, una adolescente que un día decide dejar atrás un hogar problemático y disfuncional para adentrarse en el tupido bosque que contemplaba diariamente desde su ventana y no regresar jamás. Más que en la ingenuidad y la simplicidad del mensaje ecológico, el hallazgo del texto reside en la tensión y la fuerza expresivas con las que la joven heroína logra sobrevivir en ese medio natural tan hermoso e idílico como duro y hostil.

I. E.

Jacinta Cremades nació en Barcelona, pero creció en Francia y su nombre es conocido en nuestra prensa por su labor de crítica literaria. 'Regreso a París' es su primera novela, un texto de una gran madurez narrativa que tiene como protagonistas a tres mujeres pertenecientes a tres generaciones distintas, pero a una misma familia: Maite, una aristócrata que decidió abandonar la Cataluña de los años 60 para romper con las convenciones de su entorno social e iniciar una nueva vida en París; Teresa, su hija, que regresa en el presente a la ciudad del Sena, en la que nació, y, finalmente, Lucía, la hija de esta última, que es una niña especial con una sensibilidad casi enfermiza. Una 'novela revelación' que juega con esas tres voces femeninas.

I. E.

Nacida en Lisboa en 1921 y fallecida en esa misma ciudad en 1998, Maria Judite de Carvalho fue una escritora de un estilo personalísimo, intimista y existencialista, que a menudo se centra en la soledad femenina y que ha tenido una escasa difusión fuera de su país. Errata Naturae rescata 'Tanta gente, Mariana', obra con la que debutó en 1959 y que reúne ocho excelentes relatos, de los cuales el primero, que da título al libro, viene a ser una 'nouvelle' en la que la protagonista es la narradora en primera persona y se dirige al lector para ir desmenuzando su consciente cercanía con la muerte (de hecho, el texto termina con su ingreso en un hospital) y una colección de perplejidades cotidianas nada ajenas al 'desasosiego' de Pessoa.

I. E.

'¡Qué bello será vivir sin cultura!' es un ensayo de César Antonio Molina centrado en el efecto que pueden causar sobre el individuo, entendido como sujeto cultural, los hábitos que llegan de la mano de las nuevas tecnologías, el universo digital, las redes sociales, los populismos políticos y la creciente proliferación de falsas noticias. En ese contexto de constante y vertiginoso cambio, el autor se pregunta cuál es el papel del arte, la literatura, las bibliotecas, la lectura y la escritura, las ideas y las creencias. De este modo, el título de su libro es una ironía. Vivir sin cultura no será bello, pero, para evitar ese destino tan feo que nos insinúa el presente, debemos cuestionar el modelo del hombre acrítico e interconectado.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Favoritos de los suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.