Atascados en las sombras de los años treinta

Ensayo ·

Francia asienta su memoria cultural sobre la Revolución y EE UU en la conquista del Oeste; la española tiene como mito fundacional la Guerra CivilSecciones

Servicios

Destacamos

Edición

Ensayo ·

Francia asienta su memoria cultural sobre la Revolución y EE UU en la conquista del Oeste; la española tiene como mito fundacional la Guerra CivilHay en la Embajada de Francia en Madrid un tapiz gobelino que conmemora un tratado de paz entre Francia y España firmado en la Isla de los Faisanes, en el río Bidasoa. En el tapiz se ve el encuentro de los reyes Felipe IV ... y Luis XIV, que se saludan afectuosos. Tras ellos, varios cortesanos de ambos países observan el abrazo regio. Hay un contraste evidente entre ambos grupos. A la izquierda del tapiz, los franceses muestran el aire displicente de quien da por ganada la partida, y despliegan una moda aparatosa en sus grandes pelucas y sus llamativos zapatos de tacón. A la derecha, los españoles aparecen vestidos de manera más sobria y más anticuada, como dando a entender que el esplendor francés les parece superfluo y que tanto artificio es cosa de exagerados. En el centro del tapiz, detrás de su padre, la infanta María Teresa espera el momento de ser entregada al rey de Francia para casarse con él. La infanta conoció la infrecuente experiencia de casarse dos veces en muy poco tiempo con el mismo hombre. Primero lo hizo en Fuenterrabía, por poderes; después, en San Juan de Luz.

La cuestión de las modas no es baladí; apenas cruzó la frontera, la infanta tuvo que vestirse a la francesa y dejar atrás el velazqueño guardainfante que en Francia no gustaba nada de nada. Madame de Motteville, dama de la reina Ana de Austria que tuvo ocasión de asistir a la boda de Fuenterrabía y la describe con detalle en sus 'Memorias', no se corta un pelo al tildar de horribles las modas femeninas de España.

Su observación no es superficial. Ese relevo en la supremacía continental reflejado en el tapiz tiene un componente ético y estético. El vencedor aspira a imponer su propio canon de lo que es hermoso y de lo que es bueno; querrá dejar claro que a partir de ahora las cosas se harán a imitación suya. Dejar al adversario como obsoleto de forma que en lo sucesivo se le pueda mirar con condescendencia es la fantasía última del vencedor; después de ese encuentro en la Isla de los Faisanes, los franceses se aplicarán a esa tarea con energía recurrente. Mientras lo van haciendo, a la monarquía absoluta construida en torno al esplendor de Versalles le irán pasando unas cuantas cosas muy conocidas.

Si fuera cierto que, como dice un personaje de Borges, la historia de los pueblos registra una continuidad secreta, es fácil deducir que la grandiosidad que persigue Luis XIV anticipa el agotamiento y la Revolución. Una vez la Revolución ha tenido lugar, los franceses se esforzarán por mantener una pompa particular –heredera de la del tapiz– y una superioridad artística cuya búsqueda venía ya de tiempo atrás, pero el proceso revolucionario que los hace ciudadanos de la República deja una huella permanente en su forma de ser, en su ADN colectivo.

La herencia de la Revolución se manifiesta en Francia en el debate cotidiano que vertebra la vida del país. El famoso Mayo del 68 es un intento histórico de renovar el debate público, un intento de recrear el impacto escénico de la Revolución para así reafirmar una identidad cultural. En aquellos tiempos hippies de dominio anglófono, la fuerza del pop británico amenazaba con dejar a Francia en una posición secundaria en la cultura europea. Mayo se alzó contra eso de forma más nacionalista de lo que parece. Asuntos más recientes, ya sea el desalojo de un estadio o una protesta en los Campos Elíseos, corroboran esa necesidad de orientarse en el legado de la Revolución para ampararse en su recuerdo. 'La Marsellesa' es la canción que hay que cantar en los momentos de tumulto para no extraviarse. Este himno es fiable, vendrían a decir quienes lo entonan, porque nos recuerda que derrotamos en su día al Antiguo Régimen. Esa victoria nos nutre de forma tal que nuestras derrotas, cuando se producen, son cosa secundaria. Y las dejamos atrás.

En una revolución contemporánea de la francesa y emparentada con ella, los norteamericanos derrotaron a los ingleses y los mandaron a casa. La posterior expansión al Oeste, y la pelea contra los indios que habría de contar Hollywood a su patriótica manera, produjeron avalanchas de imágenes de jinetes aventureros, nuevos caballeros andantes, nuevos Amadises que creaban una épica propia y se enfrentaban a su nuevo paisaje para domesticarlo.

Los cowboys son desfacedores de entuertos que ejecutan la justicia improvisada que se corresponde con su canon de ganadores recién llegados. Buena parte de la cultura norteamericana se construye sobre ese enfrentamiento con nuevos espacios; la literatura norteamericana tiene mucho que ver con la vida de gente que va de un sitio a otro mientras trata de sacar adelante su personal versión del 'American dream'. Y el rock norteamericano se diferencia del inglés en su manejo de la desolación. Las letras del rock norteamericano tienen que ver con la lejanía y con el desarraigo, y no son imaginables sin un sentimiento especial del paisaje. Vale esto para los canadienses también, naturalmente: Neil Young y Joni Mitchell son profundamente paisajísticos. Y Bob Dylan, que también lo es, se declara en sus 'Crónicas' heredero de una tradición nacional que se ha hecho más explícita con el tiempo. Woodstock, que hace poco cumplió cincuenta años, es menos un acto contracultural que una renovación del legado de la Revolución americana. Es una puesta a prueba de la libertad y la felicidad que la Revolución había promulgado. Woodstock no es una salida del sistema, sino una comprobación de sus recursos. Al igual que los franceses, los norteamericanos recrean cíclicamente su revolución.

El propio Dylan escribe en su libro 'Tarántula', extrañamente ignorado por la dylanología oficial que lo encuentra difícil, que Hitler no cambió la Historia, Hitler FUE Historia. Las mayúsculas, desde luego, son suyas. Esto vendría a significar que las cosas que ocurren en un lugar determinado no tienen su origen en un cataclismo proveniente del espacio exterior ni en una irrupción de alienígenas malvados, sino que encuentran su explicación en la forma en la que ese lugar se va construyendo día a día. La Historia no es un mapa en blanco de una Arcadia feliz que se estropea por culpa de los otros, sino que los otros son Historia también. La frase de Dylan es un buen remedio contra la autoindulgencia y un buen estímulo para la autocrítica. En la cultura española contemporánea no vendría mal recordarla un pelín.

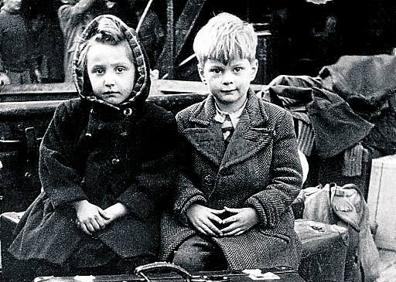

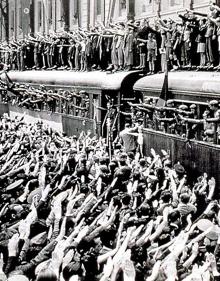

Si de verdad se hace tan necesario disponer de un mito fundacional sobre el que afirmar estos somos nosotros, de aquí es de donde venimos y esta fue nuestra victoria por borrosa que esté o cuestionable que fuera, parece fácil deducir, visto el patio actual, que buena parte de la cultura española se extravía en esa búsqueda y se muestra proclive a elegir la Guerra Civil como símbolo central de lo que ahora ha venido en llamarse epicidad en los griteríos de las redes sociales. Mientras que franceses y norteamericanos celebran revoluciones victoriosas y las renuevan de una u otra forma cuando les parece oportuno, aquí parece que a la Guerra Civil se le hubiera encomendado la tarea de cumplir ese papel, como si sobre ella pudiera edificarse un confortable pilar de memoria colectiva.

La Guerra Civil se ha convertido en el gran western nacional en virtud de un fenómeno cultural muy particular según el cual conviene hurgar en el dolor de los 'nineteen thirties' porque es ahí donde se encuentra una belicosidad ejemplar. Si un mito fundacional necesita de alguien que luche contra alguien y lo venza, la Guerra Civil ha recibido ese encargo. Es en la Guerra Civil donde buena parte de la cultura española encuentra el recurso fácil de presentar la pelea de una gente contra otra como quien ve al Séptimo de Caballería marchar contra los indios; es decir, con una actitud en la que prevalece la búsqueda de entretenimiento porque lo bélico entretiene, y donde al otro se le supone lo bastante ajeno para ser realmente otro. A falta de un otro realmente lejano, la narrativa guerracivilista busca un otro que resulta estar cerca, y eso genera neurosis política.

Buena parte de ese bullicio mosquea un poco porque podría no proceder del noble deseo de dotar a la comunidad de un nuevo motivo de reflexión que la ayude a conocerse mejor, o de hacer justicia a quienes en su día sufrieron persecuciones; ambas cosas son buenas por definición. Pero ese bullicio parece a veces proceder del deseo, igualmente legítimo pero menos simpático, de buscarse notoriedad y provecho. Y buena parte de ese bullicio discreparía de Dylan furiosamente si Dylan hubiera dicho «Franco did not change History».

Para la gente que creció en España escuchando a Dylan, Young, Mitchell y unos cuantos nombres más, habría tenido cierta lógica que esas músicas crearan una cierta visión del mundo asociada al deseo de recorrerlo, conocer gente nueva y, en lo buenamente posible, descubrir alguna que otra fuente de felicidad en esos intentos. Mirar hacia adelante, podría llamarse eso. Habría tenido cierta lógica que un imaginario cosmopolita y divertido, capaz de asimilar esas herencias, ocupara un lugar más importante que el que tiene.

La preferencia por atascarse en las sombras de los años treinta en un circuito tan interno y tan reiterativo, y encontrarles más diversión que dolor, es desalentadora y se aleja de la voluntad de servir a la comunidad. Utilizar el dolor del pasado como entretenimiento camuflado bajo apariencia pedagógica tiene algo de profanación. Y un componente darwiniano también; el retorno permanente a la narrativa de la discordia quita sitio a opciones artísticas más imaginativas. Es como si hubiera una cierta querencia de mal rollo más vieja y más profunda que las heridas de la guerra misma; más vieja y más profunda que los anhelos de modernizar el ágora que alguien hubiera podido albergar. Es como si esa continuidad secreta de la que habla Borges se renovara en España en torno a la guerra civil y la necesitara como eje.

En esa querencia de mal rollo puede haber sitio, faltaría más, para decir que hay que ver qué mal lo pasaron Unamuno y Ortega, un suponer, en este país tan difícil; pero no lo hay para acometer el esfuerzo de que aquellos dolores se hicieran ahora inimaginables porque nos hubiéramos vuelto, otro suponer, felizmente menos difíciles. Ese esfuerzo parece quedar para mejor ocasión. Y es contradictorio lamentar que la cizaña fue mala planta y al mismo tiempo admirar lo bien que crece.

Tiene esa pulsión guerracivilista otro inconveniente también; consolida la imagen lastimera que la cultura española presenta con cierta frecuencia en cuanto cruza los Pirineos, y que da razones a la vecindad para reafirmarse en aquella condescendencia expresada tres siglos y medio atrás. Vuestro blues guerracivilista nos convence de lo listos que fuimos y nos da derecho a pontificar sobre el vigor de vuestras libertades cuando, por ejemplo, se os abre un ruidoso problema territorial. Ese podría ser el mensaje que, más o menos tácitamente, nos mandan desde fuera. Vuestro blues guerracivilista nos refuerza en nuestra solidez burguesa y nos hace sentirnos superiores. Qué bien hicimos, pues, en tejer aquel tapiz en el que os mirábamos por encima del hombro, en el que se anticipaba la continuidad secreta de nuestra suficiencia.

La centralidad de la Guerra Civil en el discurso cultural español consolida, en suma, una imagen colectiva de pendencia frustrada y estorba el paso a la imaginación como herramienta creativa. El parentesco de ese fenómeno con la nota media de nuestro debate político es, desde luego, muy estrecho. Pero eso sí que es otra historia.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

La víctima del crimen de Viana recibió una veintena de puñaladas

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Noticias recomendadas

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.