Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

MIKEL FONSECA

Miércoles, 4 de octubre 2017

Moscú, septiembre de 1991. Más de medio millón de personas esperan en el Aeródromo de Tushino. Comienzan a sonar las notas de una guitarra. La batería y el bajo no tardan en entrar. La voz es inconfundible: «Exit, light / Enter, night / Take my hand / We're off to never-never land..». Metallica inauguraba el 'Monsters of Rock', un festival itinerante que cada año reunía a las mejores bandas del momento en un país distinto. Pero lo insólito de esta edición no era un cartel de lujo -AC/DC, Metallica, Pantera y The Black Crowes- si no que sería la primera vez que el rock internacional atronaba libremente en la Unión Soviética. No muchos años atrás, tocar o escuchar música americana estaba considerado un delito contra la nación socialista, que bien podía penarse con una estancia en un gulag de Siberia

La censura era intrínseca a la URSS, como lo es a cualquier dictadura. Ya en sus orígenes, antes de la II Guerra Mundial, Stalin había dirigido una caza brujas contra todos los artistas que no apoyaban directamente al régimen. Para el líder soviético, toda creación debía servir para ensalzar las virtudes del socialismo. Lo contrario era considerado alienante para el pueblo y perseguido por el politiburó mediante el 'decreto Zhdánov'. Shoshtakovitch y Prokofiev, dos grandes de la clásica rusa, lo experimentaron en sus propias carnes.

La muerte de Stalin -el 5 de marzo de 1953, curiosamente el mismo día que el compositor de 'Pedro y el lobo'- propició el florecimiento de vanguardias artísticas que antes habían sido perseguidas por el zhdanovismo. Pero la verdadera revolución tenía lugar al otro lado del muro. El rock’n roll y su actitud rebelde ganaban adeptos, especialmente entre los jóvenes, algo que las cabezas pensantes y censoras de la URSS rápidamente identificaron como un peligro para la construcción del socialismo. Curiosamente, el 'establishment' occidental de la época tampoco miraba con buenos ojos a las nuevas estrellas mediáticas.

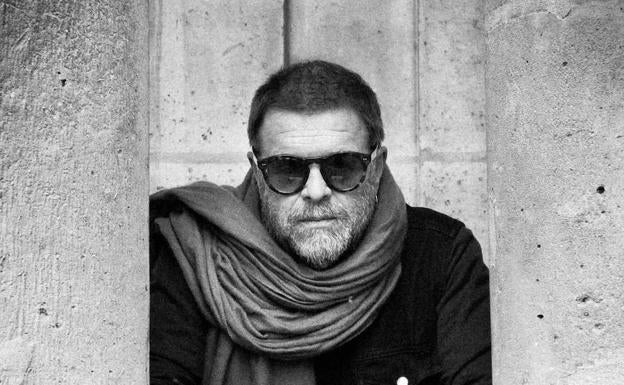

Elvis, los Beatles o los Rolling Stones tenían vetada la entrada en la Rusia soviética, donde la única música permitida era la que producía 'Melodiya', el sello discográfico oficial comunista. El resto de artistas -como Vladimir Vysotsky, considerado a veces como «el Bob Dylan de Rusia»- tuvieron que subsistir en la clandestinidad a pesar de su éxito popular. La doctrina quería controlar los gustos de la población, pero ni el veto institucional impidió que el rock llegase a los oídos de la juventud rusa. A veces, de maneras insólitas.

Para sortear los controles fronterizos, los discos llegaban de contrabando, por puertos como Riga o San Petersburgo, y luego eran reproducidos y vendidos a los melómanos. Ante la falta de vinilos vírgenes, los rusos recurrían a radiografías usadas, que recortaban manualmente para grabar encima los éxitos musicales del capitalismo. «La calidad era horrorosa, pero el precio era muy bajo: un rublo o rublo y medio», explica el periodista Artemy Troitsky en su libro 'La verdadera historia del rock en Rusia'. «Las radiografías usadas eran la la forma más barata y accesible de conseguir el plástico necesario. Se compraban por centenas en hospitales y clínicas». Los discos, conocidos como 'roentgenizdat', se grababan a mano en una suerte de estudios clandestinos, y no solían durar más de unos meses antes de convertirse en un trozo de plástico rayado. Hoy, son objeto de coleccionista.

La policía soviética, al tanto de los 'roentgenizdat', los declaró ilegales y comenzó a detener a sus fabricantes y distribuidores. El Komsomol, la organización juvenil del Partido Comunista, también se organizó para detener la llegada del rock a la URSS. Mediante «patrullas musicales» intentaron disuadir a los stilyagi -literalmente, 'obsesionados con la moda', los hípsters de la época- de adquirir «música que suena a chirridos de frenos», como se la describe en este vídeo propagandístico:

La policía musical llegó incluso a crear sus propios vinilos piratas e introducirlos en el mercado negro. «Escuchabas un par de segundos de rock y, de pronto, la música se cortaba», recuerda Troitsky. «Entonces una voz rusa, en tono burlón, preguntaba: '¿Te creías que ibas a escuchar los último temas, eh?'. Y luego venía una serie de insultos y amenazas contra el oyente, y después, el silencio». Casi medio siglo más tarde y en un contexto completamente distinto, Madonna haría algo similar filtrando una versión adulterada de su 'American Life' en las redes de descarga como forma de protesta contra la piratería musical.

A pesar de la persecución institucional, a principios de los setenta el rock ya había enraizado en la sociedad rusa, especialmente entre los jóvenes, muchos de los cuales pertenecían al Komsomol. Ante esta dualidad, el régimen decidió rebajar las prohibiciones y permitir las radiofórmulas, eso sí, bajo el inexorable control del único sello oficial, Melodiya. Se evitaba a toda costa el uso del término «rock’n roll» por sus connotaciones capitalistas y las letras de las canciones, siempre en ruso y nunca en inglés, estaba fuertemente controladas por el régimen. Sin embargo, los jóvenes comenzaron a componer y tocar al margen del sistema.

San Petersburgo -entonces conocida como Leningrado- fue el epicentro del estallido musical alternativo. Con fuertes influencias británicas, la banda Aqvarium despuntó entre las demás, y su líder Boris Grebenshikov es recordado como «el padrino del rock ruso». Los grupos ensayaban y tocaban el un circuito de locales o pisos particulares semiclandestinos conocidos como 'kvartirnik'. Del célebre 'Rock Club' peterburgués salieron importantes bandas como Zoopark, Piknik, Alisa, DDT, Televizor, o N.E.P.

Con su 'laboratorio del rock', Moscú también vio nacer importantes bandas como Autograph o Mashina Vremeni, una de las más veteranas y que sigue en activo hoy en día. El 8 de marzo de 1980 fue una fecha clave para la historia del rock ruso. Tuvo lugar el 'Tbilisi Rock Festival', conocido como el «Woodstock soviético», en el que participaron una veintena de bandas de toda la Unión.

La breve etapa de Chernenko en el poder (1984-1985) supuso un retroceso para la escena musical rusa. «La jerarquía del Partido elaboró listas negras de bandas, que se enviaron a los departamentos culturales y secciones juveniles de todo el país. Se les prohibió dar conciertos y sus canciones eran vetadas en las radios, discotecas y eventos públicos», recuerda el músico Vasili Shúmov, pionero de la electrónica rusa con banda Tsentr.

Todo cambió en 1985 con la llegada al poder de Mijail Gorbachov y su famosa Perestroika. «De repente, todo dio un giro de 180 grados para el rock soviético. Grupos que hasta entonces se habían movido en la escena underground ahora podían tocar en radio y televisión. Una enorme cantidad de artículos favorables sobre rock llenó las revistas y periódicos soviéticos; por primera vez en su vida, los fans podían comprar entradas oficiales para ir a ver a sus grupos favoritos». Lo 'underground', de golpe, se convirtió en 'mainstream'.

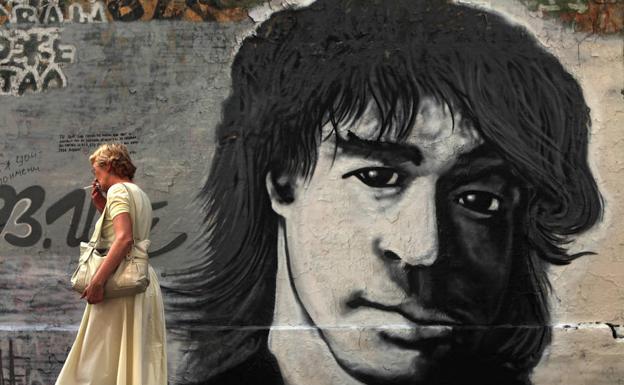

Aunque muchas bandas nacieron en esta época, hay una que destacó por encima de las demás: Kino. Con influencias claras del post-punk y la new-wave (las comparaciones con Joy Division o The Cure se prestan evidentes), esta banda fue la primera en criticar abiertamente el régimen soviético, en unas letras que entremezclaban lo político con el hastío de la vida y la soledad. La 'kinomanía' estalló en 1986 con su cuarto album, 'Noch', poco después de la llegada de Gorbachov al poder. El tema ‘Peremen!’ (Cambios!) pronto se convirtió en un himno generacional ruso.

Parte del éxito se debe a su carismático líder, Viktor Tsoy, que acostumbraba a vestir de negro y cuya forma de moverse sobre el escenario generaba autentica devoción entre sus fans. Su actuación en algunas películas no hizo sino agrandar su fama, pero en agosto de 1990, en la cima de su carrera, un accidente de tráfico acabó con su vida. Publicarían un disco póstumo, 'Chorny Albom' (Album negro), el más vendido de su carrera. Considerado a día de hoy como uno de los más grandes músicos de la historia rusa, su legado sigue vivo con reediciones y conciertos conmemorativos. En los muros del edificio de calderas de Leningrado, donde trabajó hasta el día de su muerte, aún puede leerse «Цой жив!» (Tsoy vive!).

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

El humilde y olvidado Barrio España: «Somos como un pueblecito dentro de Valladolid»

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Noticias recomendadas

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.