Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

«He recorrido el mundo como médico de guerra, he vivido conflictos bélicos y situaciones de emergencia como la generada por el huracán Mitch, que arrasó Centroamérica en 1989. Fue una de las tormentas más violentas en la era moderna. En seis días, causó 11. ... 000 muertos y más de 8.000 desaparecidos. He vivido conflictos armados en África y he asistido a las víctimas del actual enfrentamiento civil en Siria, pero jamás he visto guerra más salvaje que la de Yugoslavia. Y está aquí, en el corazón de Europa, a doce horas en coche; en avión se llega incluso antes que a Canarias».

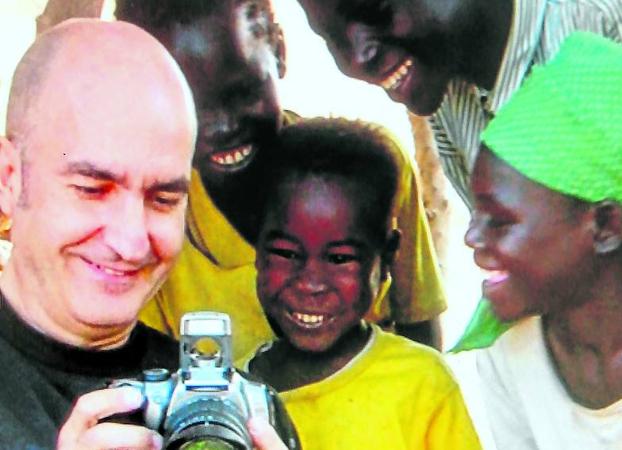

El baracaldés Jon de la Huerta (61 años), uno de los últimos médicos de guerra de Euskadi, ha vivido este pasado verano una de las encrucijadas más intensas de su vida. Una de esas que enfrentan al alma con la razón y los sentimientos. Las tres condiciones humanas son tan poderosas razones que, al final, muchas veces ninguna de ellas gana. En Jon de La Huerta, ganó el compromiso, que es la sangre que bombea su corazón solidario. «Prometí a mis hermanos y a mi pareja que no volvería y, aunque me cueste, tengo que cumplir», explica a EL CORREO antes de repasar su experiencia como médico cirujano en conflictos armados, que así se llama su especialidad.

Hubiera podido elegir una vida cómoda, porque recién licenciado, y con el servicio militar obligatorio de la época cumplido, ganó una plaza de médico en Artzeniega. «Mi padre se empeñó en que me formara como médico de empresa. 'Con la vida que llevas tú, no vas a tener dónde caerte muerto', me dijo». ¡Quién sabe si intuía lo que le esperaba a su hijo! Su formación en grupos juveniles ligados a la iglesia católica y su experiencia como sanitario en Burkina Faso -siendo aún estudiante en la facultad y de la mano de Médicos Mundi de Bizkaia- sembraron en él una semilla que cambiaría su recorrido vital.

«Me rompí una rodilla esquiando y un compañero, Juan Carlos, me planteó durante la baja la posibilidad de viajar a Bruselas para formarnos en Medicina Tropical. A él, una neumonía le impidió viajar, pero yo fui». Dos encuentros en la capital de Europa cambiaron su destino. Uno fue con Naciones Unidas, que removió su aliento y otro Patrick, un belga de familia judía, que se enroló junto a Jon en la aventura de la medicina de conflictos armados. «De los 29 médicos de guerra vascos que hubo en mi generación sólo quedamos tres. Todos murieron en combates, bombardeos, hostilidades... Esta es mi historia, pero que nadie espere detalles escabrosos», advierte.

Su relato comienza por las guerras de los Balcanes (1991-2001), no por casualidad. «Fue la más cruel, por las formas que utilizaron de asesinar. Dos años antes del conflicto -cuenta- había habido unos juegos olímpicos de invierno... El ejército croata y los serbios contrataron como francotiradores a tiradores olímpicos de élite, gente muy culta; y eso la gente no lo sabe». Uno de aquellos días trabajaban en uno de esos garajes subterráneos o de hotel, «más amplios», donde montaban sus hospitales de guerra, cuando escucharon los lamentos de una familia al otro lado de la calle. Uno de sus miembros estaba herido de bala. Patrick se enfundó el chaleco y el casco de la Cruz Roja y se lanzó a por ellos. «A mi amigo Patrick, con el que había compartido ya otras guerras, lo mataron allí».

Su muerte le dejó una herida tan profunda como la huella de la vida compartida. «Muy afectado, paré dos o tres años y me metí más de lleno en Medicos Mundi, que solo hace emergencias en los países en los que ya está instalada». Le mandaron a la Sierra del Merendón, en la frontera de Honduras con Guatemala. Y el 'Mitch' arrasó la región.

Durante aquel tiempo, una empresa vizcaína le llamó por teléfono para pedirle que se incorporara como médico de la firma. Y aceptó con una condición: «Quiero tres meses al año para poder dedicarme a mis cosas». Sus «cosas» -ayudar en las guerras- han llevado al cirujano por los conflictos armados de Afganistán; Angola, «el país de los hipopótamos y de los amputados por las minas antipersona», Camerún, Congo, Chad, Sudán del Sur, Etiopía, República Centroafricana, Ruanda, Burundi, Siria... «He asistido machetazos, amputaciones, palizas, matanzas... pero lo peor de todo es tener una sola dosis de morfina y no saber a quién dársela, si a una niña gran quemada o a un niño con la pierna amputada. Al final, muchas veces, llegaba el helicóptero y se resolvía la duda», recuerda.

Entre sus recuerdos más ingratos guarda la asistencia a cinco chicas y un chico, todos adolescentes, torturados en las cárceles de Alepo, en Siria. «No tienes ni idea de lo que se puede hacer con un cuchillo... Les metían sacacorchos por las rodillas, les arrancaban los pezones con tenazas, quemados con sopletes, párpados perforados...». Lo peor del ser humano que ha dejado de serlo o nunca lo fue. «Dejaron a las chicas tiradas en la carretera; y el chico se pegó nueve días sentado en la cama, con una sonrisa permanente en la cara».

Angola: «Es el país de los hipopótamos y de los amputados; granadas y minas hicieron estragos»

Guerra civil de Siria: «Un adolescente torturado se tiró nueve días sentado en la cama con una sonrisa permanente en la cara»

Humanamente, le marcó El Congo. La guerra de Angola se había detenido por segunda vez para facilitar unas conversaciones de paz y los médicos, entre ellos Patrick y Jon, fueron desplazados allí. Tras jornadas agotadoras, necesitaban descansar, pero una monja navarra les encontró y les pidió que acudieran unos días a su pueblo para pasar visita. Después de un largo viaje de «14 horas de Toyota, tres de piragua a motor y dos de Land Rover» llegaron al poblado, donde al día siguiente les esperaba una cola kilométrica de pacientes para consulta. Un niño no dejaba de llorar y, finalmente, pidió que se lo trajeran. Era un bebé. «Dele pecho, por favor», invitó a la madre. «Y ella le contestó. No, doctor, quiero que se acostumbre a pasar hambre».

Los años de médico de guerra quedan atrás. En su bolsillo aún lleva siempre una nariz de payaso, de las miles que ha utilizado para que los niños soldado bajen la guardia ante el paso de los convoyes; o para contabilizar las muertes de críos en los hospitales de campaña. Otra nariz en el cesto. «Ha habido de todo, pero he vivido y he sobrevivido. Me cuesta dejarlo atrás, pero como escribí una vez en mi diario 'Queda trabajo pendiente. Vuelvo a casa'». La guerra, para Jon, ha terminado.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Noticias recomendadas

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.