El valle sumergido de Gamboa

Pueblos perdidos ·

Una exposición en sus orillas recuerda la construcción del pantano de Ullíbarri. «Les dijeron que iban a cerrar la presa y el agua les iría desalojando. Algunos salieron con ella por la cintura»Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Pueblos perdidos ·

Una exposición en sus orillas recuerda la construcción del pantano de Ullíbarri. «Les dijeron que iban a cerrar la presa y el agua les iría desalojando. Algunos salieron con ella por la cintura»Sergio Carracedo

Lunes, 5 de octubre 2020

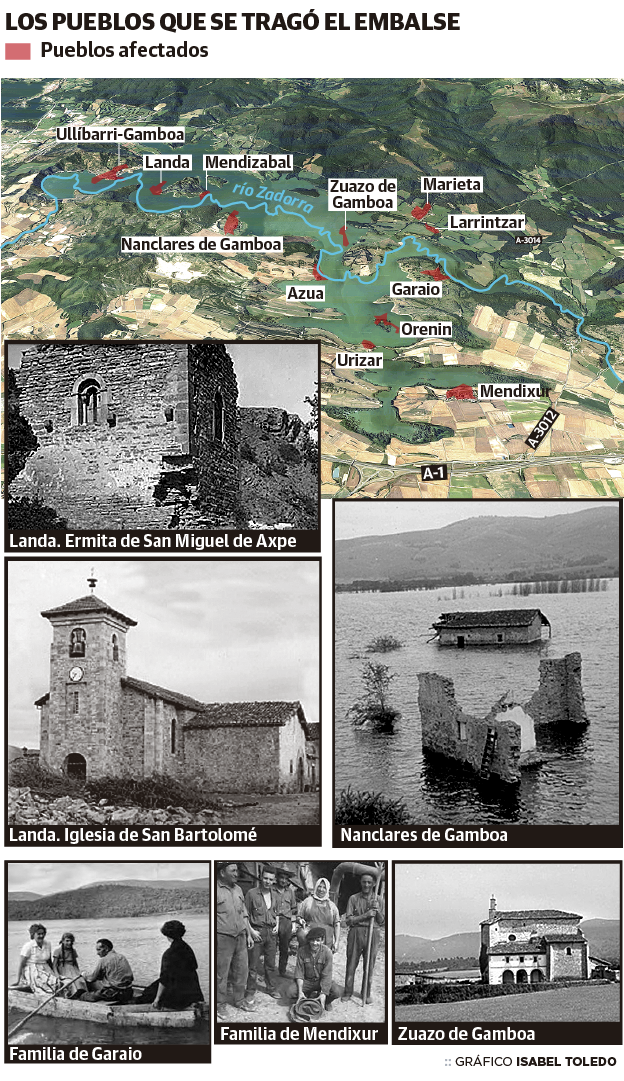

Una exposición permanente, inaugurada la semana pasada por la Diputación, rescata del olvido el valle de Gamboa, sumergido desde hace 62 años por millones de ... litros de agua que dan de beber a la mitad de la población vasca. Testimonios, fotografías y documentos recuerdan en seis paneles junto al pantano la dolorosa experiencia que vivieron 250 familias, unas 600 personas, que se vieron obligadas a dejar su casa, mudarse a otro lugar y buscar otro trabajo. La mayor parte de los vecinos del municipio de Gamboa y algunos de Barrundia y Arrazua-Ubarrundia se vieron afectados. Tuvieron que dejar atrás sus caseríos y propiedades para buscarse otro presente. Algunos de ellos han colaborado de manera esencial en la elaboración de la muestra. Con ello «hemos querido profundizar en el lado humano de la construcción del embalse y recuperar nuestra memoria histórica», destaca Nerea Melgosa, directora de Derechos Humanos e Igualdad de la Diputación alavesa. «Los pueblos están bajo el agua, pero sus historias y recuerdos ahora están ya en sus orillas», añadió tras culminar esta acción que se inició a raíz de una moción aprobada en las Juntas Generales en 2019.

Los seis paneles recuerdan que en 1957 se terminó la presa de Ullíbarri que había estado en construcción durante una década. En mayo de ese año, el Gobierno decretó la disolución del municipio de Gamboa y la distribución de sus nueve pueblos entre los municipios colindantes. Ese verano, los vecinos de las localidades afectadas recibieron una carta en la que se les daba un plazo de diez días para abandonar sus casas «porque iban a derruirlas», cuenta Rufino Ugalde, nacido en Orenin, uno de los pueblos semianegados por el embalse. «Muchos vecinos todavía no habían cobrado las indemnizaciones ni se había organizado para rehacer su vida», comenta, por lo que se reunieron y solicitaron una demora. La respuesta fue una advertencia. «Vosotros veréis. Vamos a cerrar la presa y el agua os irá desalojando». No obtuvieron más noticias hasta que una excavadora entró en el pueblo y derribó la iglesia y la escuela, aunque no las casas. Sin embargo, en enero de 1958, las compuertas de Ullíbarri se cerraron y se comenzó a embalsar el agua. Primero se anegaron los puntos más bajos del valle, pero el nivel comenzó a subir y encharcó las tierras de labranza y prados hasta que quedaron sumergidos. Rápidamente llegó a las primeras casas y las cubrió, y hasta las torres de algunos campanarios. Un auténtico drama para cientos de alaveses que se habían dedicado a la agricultura y ganadería.

Ubicación de los paneles

«Primero fue Ullíbarri de Gamboa, después Mendizábal, Zuazo, Azua y luego llegó a Orenin», rememora Ugalde. «El 5 de enero de 1958, después de seis meses de la carta, mis padres tuvieron que salir, pero no por la carretera, que ya estaba anegada, sino por un camino secundario para venir a Vitoria, donde se reubicaron la mayoría de las familias. Alguno salió con el agua por la cintura», recuerda.

Ullíbarri- Gamboa. El primer afectado. El agua sepultó parte del núcleo. La parte alta, junto a la iglesia, se salvó.

Landa. Anegado en parte. Algunos edificios, en el oeste de Zuaza, son instalaciones forales. El barrio de la estación se salvó.

Mendizábal y Zuazo. Completamente inundados.

Nanclares de Gamboa. El agua cubrió algunas casas. La mayoría quedó a la orilla.

Urízar. Quedó reducido a una casa.

Azua. Solo la iglesia y una casa quedaron en zona seca.

Orenin. La mayor parte de las casas quedaron en lo que hoy es la isla de Orenin. La maleza las ha cubierto.

Marieta y Larrínzar. Quedaron a varios metros de la orilla. Se fusionaron en un único concejo.

Garayo. Perdió gran parte de sus tierras y algunas casas.

Una vez que se procedió al llenado del embalse, la mayor parte de los pueblos se vieron afectados en mayor o menor medida. Mendizábal y Zuazo, por ejemplo, quedaron totalmente sepultados bajo las aguas desapareciendo para siempre. De Orenin, sin embargo, se salvaron las casas situadas a mayor cota y durante décadas se podían observar desde Garayo reconvertidas en hábitat para las cigüeñas.

La iglesia y varias viviendas de Garayo se salvaron de la inundación por lo que alguno de sus habitantes «permaneció en el lugar cinco o seis años más». Sin embargo, la escasez de tierras cultivables motivó su abandono. Aunque «en ese tiempo pudo encontrar trabajo de agricultor en otro pueblo de Álava. Los demás no tuvieron ese margen», destaca Ugalde. «Mi padre encontró empleo en la construcción y la indemnización ni siquiera llegó para un piso de unos 60 metros cuadrados en la calle Cuchillería, a donde fuimos a vivir mis padres y mis seis hermanos», recuerda con añoranza.

De Azúa se salvó la iglesia y una casa y quedó deshabitado. Nanclares de Gamboa quedó a orillas del pantano, aunque perdieron algunas casas y muchas tierras de cultivo, por lo que vio reducida su población en gran número. De forma paulatina, los antiguos concejos de Gamboa se fueron extinguiendo: Zuazo de Gamboa, Mendizábal, Azúa y Orenin en 1959 y Nanclares de Gamboa y Garayo, en 1961. Las poblaciones que menos sufrieron por la recrecida del embalse fueron Marieta, que se fusionaría con la vecina Larrínzar en un único concejo, y Mendíjur. Estas dos poblaciones siguen existiendo como concejos, aunque perdieron muchas tierras de cultivo.

Pero la recrecida también afectó al municipio de Arrazua-Ubarrundia, en concreto a Landa y Ullíbarri, que perdió parte de su núcleo de población y fincas de labranza. El pueblo de Landa, que estaba en una ladera de lo que hoy es la isla de Zuaza, quedó inundado casi en su totalidad. Se salvó el barrio de la estación y algunos edificios que hoy son de titularidad foral en la isla más grande del País Vasco, con unas 50 hectáreas, destinada ahora a la realización de colonias juveniles. La localidad de Urízar, del Ayuntamiento de Barrundia, quedó reducida a una casa.

Todo ello ha quedado recogido en unos paneles para que «la gente, cuando abra el grifo en Vitoria y en Bilbao, tenga presente de dónde viene el agua y lo que ha costado», recuerda Fernando Sánchez Aranaz. Este historiador, vecino de Mendíjur, ha coordinado el trabajo con los ayuntamientos implicados, la Diputación y un grupo de vecinos que recopilaron datos y fotografías históricas, que han sido la base para el diseño y redacción del relato.

La muestra, que se completa con una guía didáctica, un folleto y contenidos en la web foral, «recoge fotografías y testimonios de lo que pasó con el fin de hacer un reconocimiento a la gente que tuvo que irse de sus casas y que ha visto sus pueblos desaparecer», indica Sánchez Aranaz.

Estos recuerdos del valle sumergido están ahora disponibles para todos los que visitan el pantano, aunque en estas seis décadas los descendientes de estos lugares no han olvidado sus raíces. «Yo tengo un pueblo, pero no lo puedo disfrutar», asegura Rufino. Sin embargo, desde Urízar, el de enfrente, o desde la barca que se compró, Rufino lo ha disfrutado o sufrido a su manera, desde la distancia, con la rabia de ver arruinarse los edificios y «con mucha nostalgia», la de su infancia inundada en Orenin.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

El origen de la expresión 'joder la marrana' y su conexión con el vino

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Noticias recomendadas

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.