Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Tome asiento. El que aquí comienza es un viaje por la España soterrada. A lo largo del recorrido se efectuarán paradas por las ciudades que, como Vitoria, apostaron por hacer desaparecer las vías del tren a la hora de integrar la Alta Velocidad en su seno. Por la ventanilla, vistas a toneladas de hormigón, complejos desafíos de ingeniería y éxitos ciudadanos sin parangón. Pero también casos de especulación inmobiliaria, proyectos fallidos, deudas y sociedades públicas al borde de la quiebra. Y, sobre todo, millones, muchos millones de euros sepultados entre toneladas de calizas, arcillas y areniscas. Próxima estación: bajo tierra.

Con el soterramiento del TAV, Vitoria se dispone a afrontar uno de los viajes más apasionantes de todos cuantos ha emprendido en su historia reciente, llamado a cambiar para siempre su perfil. El billete no sale barato. La última cifra que ofreció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, esta misma semana, durante la presentación de la solución técnica que permitirá la llegada del tren veloz al corazón de la capital vasca, dispara hasta los 435 millones de euros el presupuesto para construir una moderna terminal con piel de cristal en la calle Dato y hacer desaparecer las vías como parte de una intervención que, en global, alcanzará los 724 millones.

9 de las ciudades españolas con estaciones de Alta Velocidad optaron por soterrar el tren. Son Alicante, Barcelona (ahora hasta Sants y dentro de unos años hasta la futura terminal de La Sagrera), Gerona, Málaga, Zaragoza, Valencia, Castellón, Córdoba y Sevilla. A otras 15 estaciones (incluidas las madrileñas de Atocha y Chamartín) el tren veloz llega en superficie. Cuatro ciudades tienen su terminal en las afueras.

De momento, como quien todavía se limita a hacer el equipaje para tan largo viaje, se han presentado recreaciones futuristas en tres dimensiones, infografías de vanguardia que acercan la ilusión de un futuro todavía lejano -las estimaciones de Fomento auguran la finalización de la obra civil no antes de 2024-, con una zona de 90.000 metros cuadrados (de ellos, 44.000 en pleno centro), tapizada de modernidad donde hoy se tiende una aparatosa alfombra de vías y traviesas. Maquetas muy similares se mostraron en su día en las nueve ciudades españolas -de Córdoba a Zaragoza, de Málaga a Alicante- que también apostaron por el soterramiento ante la llegada del AVE.

Según las últimas cifras de Adif, 27 provincias reciben trenes veloces en 48 estaciones. Para 15 de ellas, incluida Atocha, la 'joya de la corona' de la red española, se concluyó que la solución más eficiente pasaba porque los convoyes entraran en superficie. Con todo, como punto de partida, todas las ciudades, sin excepción, aspiran a hacer desaparecer el tren en cavernas de hormigón con el pretexto de evitar molestias a sus vecinos y salvar la trinchera ferroviaria. De hecho, 'coser la ciudad' es un término que se repite, como un mantra, cada vez que un político pide el soterramiento. A veces, con toda la razón del mundo. Otras, esto se queda en el más vacuo de los eslóganes. Ocurrió lo primero en la primera parada de este viaje por la 'España soterrada'. Estamos a 700 kilómetros de Vitoria.

Cuando el viajero llega a Córdoba, nada más salir de la estación, se encuentra con un bulevar anchísimo, que recuerda irremediablemente a una suerte de Avenida Gasteiz hiperhormonada. Hay amplios jardines en los laterales, fuentes y zonas de juegos infantiles. Esto es tan grande, de unas dimensiones tan inabarcables, que uno se pregunta hasta qué punto atravesarla cuando el sol cae a plomo, en pleno verano cordobés, es mucho mejor que cruzar un paso subterráneo. Pero el caso es que los cordobeses están encantados con este espacio que le ganó la ciudad al tren y que no tardaron en hacer suyo.

El caso cordobés se presenta como uno de los más exitosos entre las intervenciones de soterramiento que se han ejecutado en los últimos años. El AVE llegó a la ciudad andaluza con motivo de la Expo de 1992, con parada y fonda dentro de esa línea Madrid-Sevilla que tiró de la frenética carrera de la alta velocidad española. Córdoba tuvo que esperar más de un año para estrenar su nueva y flamante estación, a imagen y semejanza de la hispalense Santa Justa, donde los trenes también llegan bajo tierra. Y una década más hasta que las vías se internaron en sus entrañas.

El soterramiento, cuyo coste se disparó ya entonces hasta los 138 millones de euros , era una vieja demanda vecinal: muchos recuerdan todavía cómo algunos colectivos cívicos se llegaron a encadenar a las vías a finales de los 80 para exigir su desaparición. Las autoridades acabaron cediendo. Se proyectó un enorme bulevar en la superficie de 423.000 metros cuadrados que quedaron liberados para sacar del aislamiento a los barrios del Norte, que experimentaron una prosperidad económica hinchada a puro pulmón de la especulación inmobiliaria.

Las promociones que se levantaron sobre y alrededor del trazado ferroviario alcanzaron cifras astronómicas, nunca antes conocidas por aquellos lares. A la zona pronto se le bautizó pronto como 'la manzana de oro cordobesa'. De hecho, vivir en el entorno del 'Plan Renfe' -éste es el nombre con el que se conoce popularmente al entorno de las avenidas Libertad y América- se convirtió en símbolo de poderío económico.

Despejar suelo para recalificarlo como urbanizable a golpe de Plan General es el modelo económico que ha enraizado con más fuerza a la hora de financiar los ingentes presupuestos que requieren las obras de soterramiento que, según los expertos más críticos con esta solución, llega a costar de 10 a 12 veces más que la entrada del tren en superficie. El problema llegó al estallar la burbuja inmobiliaria. Fiar la financiación de estos proyectos faraónicos a la buena marcha del mercado inmobiliario resultó no ser tan buena idea. Lo pudieron comprobar allá donde lleva la próxima parada de este trayecto ferroviario bajo tierra.

Basta con poner un pie en la estación de Delicias, tan moderna ella, tan gélida -los zaragozanos más socarrones dicen que aquí es donde se fabrica el frío- para reparar en el enorme progreso que supuso el AVE para la ciudad. Fue uno de esos trenes que sólo pasan una vez en la vida. Y la capital no dudó en tomarlo. De hecho, quizás éste sea uno de los ejemplos más paradigmáticos de cómo la llegada la alta velocidad, en 2003, consiguió cambiar para siempre el perfil de la quinta urbe más importante de España. El coste de la complejísima intervención urbana, que abrió parte de Zaragoza en canal, se asemejó ya entonces mucho al que se baraja ahora para Vitoria: 400 millones de euros.

Además de lograr una envidiable conexión con Madrid en 80 minutos, Zaragoza construyó una nueva terminal que vino a sustituir a la vetusta del Portillo y el soterramiento de las vías contribuyó a que se crearan nuevos accesos y viales que permitieron reordenar la circulación, aliviar de tráfico al centro y, sobre todo, se consiguió sacar del histórico aislamiento a los barrios de la Almozara y Delicias.

La caótica playa de vías que bañaba el entorno del Portillo dejó paso a un terreno que, quince años después, sigue sin urbanizar. Sólo el moderno Caixa Forum ha brotado allí, en una zona donde abundan los solares vacíos. Algo parecido ocurrió con los ambiciosos desarrollos que se alumbraron entonces, como la Milla Digital, que aspiraba a convertise en un polo tecnológico, una especie de 'Silicon Valley' a la aragonesa, que quedó prácticamente en nada: no será hasta 2021 cuando los primeros vecinos lleguen a ese barrio del AVE que prometía cientos de viviendas y donde hoy sólo habita el polvo.

A pesar de que nadie duda de lo beneficioso que resultó el soterramiento, la excesiva dependencia de la venta de vivienda para financiar el proyecto acabó generando un tremendo agujero económico en la ciudad. La sociedad que se creó para financiar los tajos, Zaragoza Alta Velocidad, controlada al 50% por el Gobierno central (la mitad restante se lo reparte el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón) arrastra una maraña de litigos judiciales y una penosa situación económica: según las últimas cuentas de la entidad, al borde de su disolución, casi 20 años después todavía debe a las constructoras 29,6 millones de euros.

Como en Zaragoza, en otras ciudades donde se optó por soterrar el tren brotaron sociedades públicas creadas 'ad hoc' para hacer frente a la factura de los tajos. Los balances publicados de estas entidades dejaban a la luz hace algún tiempo una cifra de difícil digestión, con una ingente deuda que llegaba a alcanzar, en total, los 1.600 millones de euros.

Precisamente su capacidad para enterrar dinero público centra las críticas de los que creen que en España conviene cambiar el paradigma. Estudios académicos como 'Grandes operaciones urbanas de soterramiento ferroviario en España: un grave error de modelo' del profesor de la Universidad de Valadolid Luis Santos-Ganges ponen en cuestión la extensión de un patrón urbanísitco que no pocas veces llega a descarrilar. Pasó en la siguiente parada.

Valladolid fue una de las ciudades que, finalmente y tras años de sueños, de maquetas y gráficos, ha acabado enterrando -qué paradoja ésta- el plan de soterramiento, que implicaba horadar un túnel de 5,1 kilómetros sobre el que se construirían bulevares, edificios emblemáticos de grandes arquitectos y hasta tres nuevos barrios con miles de viviendas en una intervención que iba a abarcar 90 hectáreas. Incluso se llegó a 'fichar' al Pritzker británico Richard Rogers para que alumbrara una fastuoso proyecto urbanístico, valorado en la friolera de 1.100 millones de euros, que iba a «colocar a Valladolid en el mapa». La crisis hizo que la operación estallara en mil pedazos.

El tren veloz llegó, sí, pero se quedó en superficie. Y parece que por muchos años. El Ayuntamiento pucelano ha acabado apostando por una solución más blanda, basada en pasarelas y pasos bajo las vías para integrar el trazado en la ciudad. Y este no es el único caso en el que la falta de viabilidad económica ha hecho replantear proyectos alumbrados bajo tierra y al calor del ladrillo.

La crisis hizo que el Ministerio de Fomento le diera una vuelta a planes ya acordados en distintas ciudades españolas. Fue el caso de Palencia, donde, a pesar de que todavía planea la idea de enterrar las vías, los costes para la llegada del AVE se consiguieron recortar en diez veces menos. Algo parecido ocurrió en Alicante, donde aún optando por soterrar (se cubrió un pasillo de 700 metros), mantener la estación en superficie permitió un drástico ahorro. Pero no todas las ciudades tragaron con el 'tijeretazo' de Fomento.

Este viaje frena ahora en la pura indignación.

En 2017, miles de murcianos se echaron a la calle durante más de un año para pedir que el AVE llegara, sí o sí, enterrado. Hartos de ver pasar decenas de convoyes cada día delante de sus ventanas, de sus narices, los vecinos del barrio de Santiago el Mayor lanzaron un órdago a Fomento, que estaba a punto a iniciar las pruebas del tren veloz. Los ecos de las protestas vecinales acabaron escuchándose en Bruselas, donde la Eurocámara avisó de que la solución del soterramiento era la única posible para la capital murciana.

A la espera de que las máquinas lleguen a Murcia, toca hacer transbordo.

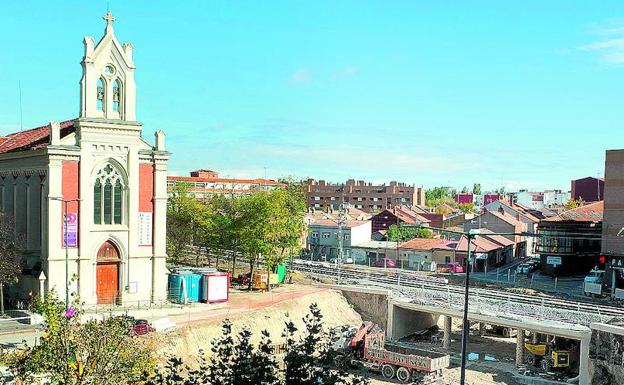

En Logroño, el vuelo del AVE todavía se antoja muchísimo más lejano que en Euskadi. Sin un sólo kilómetro licitado de alta velocidad en la comunidad, la llegada del tren de altas prestaciones no se producirá hasta, al menos, que la 'Y' vasca esté operativa. En cambio, la ciudad riojana apostó por hacer desaparecer las vías del tren convencional al Sur, en la zona de Cascajos, incomunicada del resto de la ciudad por una infranqueable trinchera ferroviaria. También se aprovechó para construir un gigantesco sarcófago de cemento armado para albergar una modernísima estación, sobre la que se ha sembrado un frondoso parque de hasta 10.000 metros cuadrados. Sin embargo, quedaron en el aire buena parte de las actuaciones previstas. Entre ellas, la construcción en más 13.100 metros cuadrados de uso residencial en los que no se ha levantado ni una sola vivienda.

En este viaje ya se ve la luz al final del túnel.

Tanto los trenes convencionales como los de alta velocidad llegan a la estación malagueña de María Zambrano bajo tierra, gracias a un pasillo soterrado de casi dos kilómetros que han dejado un bulevar... inacabado. Sólo un tramo de la flamante avenida Adolfo Suárez se ha urbanizado. El resto, es hoy un erial. La complejidad técnica que requirió el soterramiento obligó a que se realizara en dos fases. Porque, sí, hacer desaparecer el tren bajo la piel de una ciudad tiene mucho de delicada operación quirúrgica. No pocas veces, a corazón abierto.

Los técnicos de Adif tienen que resolver cómo horadar bajo el asfalto y solucionar aspectos invisibles para el viajero como pozos de bombeo (es muy frecuente que se acumule el agua en los túneles por las posibles filtraciones del terreno), salidas de emergencias y pozos de ventilación que siempre disparan el precio del billete para ese periplo, a retroexcavadora y tuneladora, que ahora Vitoria se dispone a emprender. No será fácil. Pero ya se sabe que los viajes más largos siempre acaban mereciendo la pena. Marcan vidas. O, como en este caso, el destino de una ciudad.

La cara... La liberación de suelo ha permitido a las ciudades ganar espacios de convicencia

...y la cruz Proyectos ruinosos ponen en cuestión un modelo que también ha enterrado millones de euros

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)

Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras

José A. González y Álex Sánchez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.